विषय सूची:

शीर्ष कहानी : आपदा जोखिम न्यूनीकरण और तैयारी रणनीतियाँ: त्रिपुरा से अंतर्दृष्टि

मालदीव गणराज्य से नगर परिषदों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और एलजीए के अधिकारियों का अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

डब्लयू डीसी – पीएमएसवाई 2.0 के तहत उत्पादन प्रणाली प्रौद्योगिकियों को बढ़ाने की रणनीतियों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

जेंडर केलिडोस्कोप: डॉ. लेखा एस. चक्रवर्ती के साथ साक्षात्कार

ऑनलाइन मीडिया पोर्टल के माध्यम से वैकल्पिक आजीविका पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

ग्रामीण विकास में अगली पीढ़ी के अनुसंधान पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

नराकास -2 ने किया सीएसआईआर–आईआईसीटी, हैदराबाद में हिंदी कार्यशाला का आयोजन

ग्रामीण समुदायों के लिए उद्यमिता और सतत आजीविका मॉडल पर टीओटी

मामला अध्ययन : भुरमुनी, उत्तराखंड के रागी मूल्य श्रृंखला में दक्षता और अंतर-फर्म संबंधों की जांच

डीएवाई-एनआरएलएम के तहत लिंग संसाधन केंद्रों की स्थापना और कामकाज पर टीओटी

ब्लॉक विकास अधिकारियों के लिए ग्रामीण विकास नेतृत्व पर 6वां प्रबंधन विकास कार्यक्रम

महात्मा गांधी नरेगा के माध्यम से सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने के रोडमैप पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण

एनआईआरडीपीआर में अधिकारियों के लिए तेलुगु कक्षाएं शुरू

एनआईआरडीपीआर ने मनाया 2024 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

यूबीए की गतिविधियाँ:

हार्ट कार्यक्रम: यूबीए के तहत सामुदायिक सेवा में एमबीबीएस छात्रों के लिए कार्योंन्मुख

अभिग्रहण गांवों के सरकारी स्कूलों को कंप्यूटर सिस्टम और सोलर लाइट प्रदान की गई

एसआईआरडी/ईटीसी कॉर्नर

ईटीसी, नोंग्सडर में साबुन और मोमबत्ती बनाने पर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम

शीर्ष कहानी:

आपदा जोखिम न्यूनीकरण और तैयारी रणनीतियाँ: त्रिपुरा से अंतर्दृष्टि

श्री सुमन देब

क्षमता निर्माण अधिकारी, त्रिपुरा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, अगरतला

और

डॉ. वी. सुरेश बाबू

एसोसिएट प्रोफेसर, एनआईआरडी और पीआर – उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र, गुवाहाटी

vsureshbabu.nird@gov.in

राज्य जोखिम रूपरेखा

भारत के सबसे संवेदनशील राज्यों में से एक है त्रिपुरा जो अपनी भौगोलिक स्थिति और सामाजिक-आर्थिक, भूवैज्ञानिक और जलवायु परिस्थितियों के कारण प्राकृतिक और मानव-जनित आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। भूकंप, बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन, ओलावृष्टि, बिजली, सूखा और महामारी, आग और सड़क दुर्घटनाएँ जैसे मानव-जनित संकट राज्य की प्रमुख आपदायें हैं।

राज्य की आपदा रूपरेखा की बहु-खतरा-प्रवण प्रकृति, बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता के साथ, विशेष रूप से जल-मौसम संबंधी आपदाओं में बाढ़, चक्रवात और भूस्खलन शामिल हैं। विशेषकर बाढ़, लगभग हर वर्ष राज्य के कई भागों में तबाही मचाती रहती है, तथा भूस्खलन, बिजली गिरने, आग लगने तथा अन्य आपदाओं की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं।

प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता:

त्रिपुरा के जिलों की खतरे की तीव्रता

जिलों की आपदा तीव्रता रैंकिंग के अनुसार, सेपाहिजाला और धलाई जिले राज्य में सबसे अधिक संवेदनशील हैं। सेपाहिजाला में भूकंप, बाढ़ और चक्रवात का बहुत अधिक खतरा है, जबकि धलाई में बाढ़ के अलावा भूकंप, चक्रवात और भूस्खलन का खतरा है। पश्चिमी त्रिपुरा जिला, जहां भूकंप और चक्रवातों बहुत अधिक खतरा है, वहीं शहरी बाढ़ के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है।

प्राकृतिक और अन्य आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता

भूकंप:

भारत के भूकंपीय क्षेत्र मानचित्र के अनुसार, त्रिपुरा सबसे अधिक भूकंप जोखिम वाले क्षेत्र यानी जोन VI में आता है। पिछले 150 वर्षों में राज्य की सीमा और 100 किलोमीटर के दायरे में मध्यम से उच्च तीव्रता के कई भूकंप देखे गए हैं।

भारतीय मानक संहिता (आईएस 1893 2002) के अनुसार, सम्पूर्ण त्रिपुरा राज्य भूकंपीय क्षेत्र V में आता है, जिसका क्षेत्र कारक 0.36 है, जो इस क्षेत्र में भूकंप के खतरे की गंभीरता को दर्शाता है। वर्तमान भारतीय भूकंपीय क्षेत्र मानचित्र पिछली भूकंपीयता और भूकंपीय-विवर्तनिक जानकारी के आधार पर तैयार किया गया था। हालाँकि, यह क्षेत्र मानचित्र क्षेत्र में संभावित भविष्य के भूकंपीय खतरों और संबंधित भू-तकनीकी खतरों, द्रवीकरण और भूस्खलन को नहीं दर्शाता है।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कार्यालय ने 2024 में धर्मनगर शहर का भूकंपीय संवेदनशीलता अध्ययन किया। अध्ययन रिपोर्ट में भूकंपीय स्रोतों की निकटता, अंतर्निहित लिथोलॉजी, भूआकृति विज्ञान और भूभौतिकीय और भूतकनीकी मापदंडों जैसे कारकों के कारण शहर की उच्च भूकंपीय संवेदनशीलता पर प्रकाश डाला गया।

राज्य में लगभग 41.2 प्रतिशत घर कच्चे घर (मिट्टी, बिना पकी ईंट और पत्थर की दीवार) हैं। मध्यम तीव्रता के भूकंप के दौरान इन कच्चे घरों को गंभीर नुकसान होने की संभावना है, जिसमें ढहना भी शामिल है। लगभग 50.2 प्रतिशत घर बांस से बने हैं और छत के लिए छप्पर/धातु की चादरें हैं; ये संरचनाएं भूकंप के दौरान अच्छा प्रदर्शन करती हैं और खराब तरीके से डिजाइन किए गए कंक्रीट और कच्चे घरों जितना बड़ा खतरा पैदा नहीं करती हैं।

बाढ़ के प्रति संवेदनशीलता

राज्य में अपेक्षाकृत उच्च औसत वार्षिक वर्षा 212.2 सेमी होती है, तथा वर्षा दिवसों की औसत संख्या 92 होती है। सामान्यतः राज्य में अप्रैल के अंत में वर्षा होती है, तथा अक्टूबर तक जारी रहती है। हालांकि, जून से सितंबर के महीनों के दौरान बारिश की तीव्रता बढ़ जाती है। इस अवधि के दौरान अधिक बारिश के कारण निचले इलाकों में बाढ़ आ जाती है और राज्य के अधिकांश हिस्सों में भूमि कटाव होता है, जो एक नियमित विशेषता बन गई है। बढ़ते शहरीकरण और असामान्य वर्षा के साथ, राज्य के शहरी केंद्रों में शहरी बाढ़ की घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं। 2022 में, राजधानी अगरतला में बाढ़ आई। जून के महीने में अगरतला में सामान्य बारिश 195 मिमी होने का अनुमान था। लेकिन, 24 घंटे में शहर में 180 मिमी बारिश हुई, जिससे जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। एक महीने में उच्च तीव्रता वाली वर्षा की यह दूसरी घटना थी, और स्थानीय स्तर पर हुई इस बारिश ने शहर की जल निकासी व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर दिया, जिससे शहर के निचले इलाकों में कई दिनों तक जल जमाव की स्थिति बनी रही।

बढ़ती हुई गाद, अल्प अवधि में अत्यधिक वर्षा, संकीर्ण नदी चैनल, शहरीकरण, जल निकासी चैनलों के साथ अनधिकृत निर्माण, साथ ही निर्वहन बिंदु पर सीमा पार संबंधी मुद्दे ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने त्रिपुरा में बाढ़ प्रबंधन को चुनौती दी है।

चक्रवातों/हवा के तूफानों के प्रति संवेदनशीलता:

यह राज्य चक्रवातों, हवा के तूफानों और तेज़ हवाओं के प्रति संवेदनशील है, जो कभी-कभी बांग्लादेश को पार करके राज्य में पहुँचते हैं। ऐसी घटनाओं में, खराब तरीके से बने घर और ढलान वाली छतें जैसे कि छप्पर और टाइलें, ए.सी. शीट और नालीदार जस्ती लोहे की चादर की छतें जो पूरी तरह से स्थिर और एकीकृत नहीं हैं, उन्हें नुकसान होने की संभावना है।

राज्य में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों और बांग्लादेश या पश्चिम बंगाल में आने वाले चक्रवातों का प्रभाव पड़ने का इतिहास रहा है। चक्रवाती सिस्टम के अंतर्देशीय क्षेत्र में प्रवेश करने और धीरे-धीरे समाप्त होने के कारण राज्य में तेज़ हवाएँ और वर्षा होती है।

हाल के वर्षों में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुए और बांग्लादेश या पश्चिम बंगाल में भूस्खलन करने वाले और त्रिपुरा में तेज़ हवाओं के साथ वर्षा करने वाले प्रमुख चक्रवातों में 2007 में चक्रवात ‘सिड्रा’, 2013 में चक्रवात ‘महासेन’, 2019 में चक्रवात ‘फानी’, 2020 में चक्रवात ‘अम्फान’, 2021 में चक्रवात जावद, 2022 में चक्रवात ‘सितरंग’, 2023 में चक्रवात ‘मिडिली’ और 2024 में चक्रवात ‘रेमल’ शामिल हैं। इन चक्रवातों ने तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की और कृषि और बागवानी फसलों को व्यापक विनाश, घरों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया, पेड़ों और बिजली के खंभों को उखाड़ फेंका, सड़कें अवरुद्ध कर दीं और कई लोगों को घायल कर दिया।

भूस्खलन के प्रति संवेदनशीलता

त्रिपुरा के कई हिस्से, खास तौर पर पहाड़ी इलाके, भूस्खलन के प्रति संवेदनशील हैं। भूस्खलन एक प्राकृतिक जल-भूवैज्ञानिक खतरा है जिसमें भारी बारिश, भूकंप, भूजल में बदलाव और मानवजनित गतिविधियों के कारण गुरुत्वाकर्षण के कारण मिट्टी की सामग्री खिसक जाती है।

त्रिपुरा में लगभग हर साल मानसून के मौसम में भूस्खलन होता है, जिससे लोगों की जान जाती है और आर्थिक नुकसान होता है। राज्य के लिए विकसित भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्रों के अनुसार, अधिकांश क्षेत्र बहुत कम से मध्यम भूस्खलन संवेदनशीलता वाले क्षेत्रों में आते हैं। राज्य का लगभग 73.2 प्रतिशत क्षेत्र मानसून-पूर्व मौसम के दौरान कम भूस्खलन-संवेदनशील क्षेत्रों के अंतर्गत पाया जाता है, लगभग 62 प्रतिशत क्षेत्र मानसून के मौसम के दौरान मध्यम संवेदनशीलता वाले भूस्खलन के लिए प्रवण होता है, तथा 68.5 प्रतिशत क्षेत्र मानसून-पश्चात मौसम के दौरान कम संवेदनशीलता वाले भूस्खलन के क्षेत्रों के अंतर्गत आता है।

वन अग्नि/आग के प्रति संवेदनशीलता

त्रिपुरा के वन पारिस्थितिकी तंत्र में वनों में आग लगना एक लगातार होने वाली प्राकृतिक आपदा है। स्लैश एंड बर्न शिफ्टिंग खेती, जिसे स्थानीय रूप से झूम के नाम से जाना जाता है, पहाड़ी इलाकों में कृषि का प्रमुख रूप है और इसे इस क्षेत्र में वनों में आग लगने का मुख्य कारण माना जाता है।

त्रिपुरा सरकार ने वनों की आग पर राज्य कार्य योजना तैयार की है। वनों की आग की संवेदनशीलता मानचित्र से पता चलता है कि त्रिपुरा में लगभग 52 प्रतिशत क्षेत्र आग के खतरे से अत्यधिक प्रभावित है। त्रिपुरा में आग लगने की अधिकांश घटनाएँ मानवजनित प्रकृति की हैं। त्रिपुरा में वन अग्नि शमन गतिविधियों की चुनौतियों का सामना करने के लिए, यह अनुशंसा की जाती है कि आग के मौसम के दौरान, वन विभागों और समुदाय तथा अलर्ट प्रदान करने में लगे संबंधित विभागों के बीच एक मजबूत संचार नेटवर्क बनाया जाए। यह महत्वपूर्ण है कि वन विभाग और स्थानीय समुदाय जागरूकता कार्यक्रम चलाकर आग के जोखिम वाले क्षेत्रों के बारे में जागरूक हों, जहाँ जंगल की आग तेज़ी से फैल सकती है।

जंगल की आग के अलावा, राज्य में घरों, बाजारों और अन्य प्रतिष्ठानों में आग लगना आम बात है। साथ ही, इनमें से कई मानवजनित कारणों जैसे जागरूकता की कमी, अवैध बिजली कनेक्शन, बर्बरता आदि के कारण होते हैं। इस आग से जान-माल का भारी नुकसान होने की संभावना होती है।

तूफान / बिजली / गरज

हाल के वर्षों में आंधी, तूफान, धूल भरी आंधी, ओलावृष्टि और तेज हवाएं प्रमुख मौसम संबंधी खतरों के रूप में उभरी हैं, जिससे त्रिपुरा के विभिन्न हिस्से प्रभावित हुए हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ते वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन (आईपीसीसी विशेष रिपोर्ट, 2018 – ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस) के कारण आने वाले वर्षों में आंधी/धूल के तूफानों की गंभीरता और आवृत्ति में वृद्धि होगी। त्रिपुरा सहित भारत में भी भविष्य में इन घटनाओं की गंभीरता और आवृत्ति में वृद्धि हो सकती है।

भारी बारिश

पिछले कुछ सालों में राज्य भर में भारी बारिश की खबरें आई हैं, खास तौर पर 2017-19 के दौरान। इससे लोगों के जीवन और आजीविका पर असर पड़ता है और प्रभावित इलाकों में उनका सामान्य जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। नतीजतन, प्रभावित परिवारों को भारी बारिश के दौरान आश्रय लेना पड़ता है।

जलवायु परिवर्तन की संवेदनशीलता

जलवायु परिवर्तन एक अपेक्षाकृत नया कारक है जो त्रिपुरा में लोगों और पर्यावरण की मौजूदा कमजोरियों पर अतिरिक्त दबाव के रूप में कार्य करेगा।

जलवायु परिवर्तन के प्रति त्रिपुरा की संवेदनशीलता उसके स्थान और स्थानीय आबादी से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित होने के कारण, जिसे दुनिया के जलवायु-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जलवायु परिवर्तन के कारण चक्रवातों, गर्म हवाओं, सूखे, तेज़ हवाओं, अधिक वर्षा, तूफ़ान, समुद्र-स्तर में वृद्धि और बाढ़ की आवृत्ति और तीव्रता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। चूंकि इसकी आबादी मुख्य रूप से अपनी आजीविका के लिए कृषि, बागवानी, वन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती है, इसलिए राज्य और इसके लोग बदलती जलवायु में इस जल-मौसम संबंधी खतरों से सीधे प्रभावित होंगे। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पहले से ही भूमि क्षरण, वनों की कटाई, आक्रामक प्रजातियों के प्रसार, जैव विविधता की हानि, भूस्खलन, आक्रामक प्रजातियों, कम उत्पादक कृषि, प्रवास आदि के माध्यम से प्रकट हो चुका है।

भविष्य के जलवायु परिवर्तन परिदृश्यों के तहत, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और अधिक गंभीर होने का अनुमान है, जिससे जल उपलब्धता, कृषि, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र सहित जैवभौतिक और सामाजिक-आर्थिक प्रणालियों की भेद्यता बढ़ जाएगी।

आपदा प्रबंधन के लिए राज्य सरकार की तैयारी:

विभिन्न आपदाओं और आपदा-जनित जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न तैयारी और शमन उपाय किए हैं:

तैयारी के उपाय:

- राज्य, जिला, उप-मंडल और विभागीय स्तर के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई है और उसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। गांव और पंचायत स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने की पहल की गई है।

- आपदाओं से निपटने के लिए 47 श्रेणियों के उपकरण खरीदे गए हैं। इस सूची में ड्रोन, लाइफ डिटेक्टर, नाइट विजन आदि जैसे महत्वपूर्ण उपकरण शामिल हैं।

- आपदा प्रबंधन में एचएएम रेडियो को वैकल्पिक संचार प्रणालियों में से एक माना गया है। राज्य सरकार ने सभी आठ जिलों और राज्य में नौ एचएएम रेडियो स्टेशन और तीन रिपीटर स्टेशन चालू किए हैं। जिला-स्तरीय सेटअप के अलावा, दक्षिण त्रिपुरा में नौ स्टेशनों के साथ अतिरिक्त बेस स्टेशन चालू किए गए हैं – पश्चिम त्रिपुरा में तीन स्टेशन, धलाई में दो स्टेशन और उनाकोटि में चार स्टेशन। अब, राज्य में 27 बेस स्टेशन और तीन रिपीटर स्टेशन हैं।

- चौबीस सैटेलाइट फोन खरीदे गए हैं।

- भारत सरकार की परियोजना ‘आपदा मित्रों का उन्नयन’ के अंतर्गत आठ सौ सामुदायिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया गया हैं।

- 1500 से अधिक नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया गया हैं।

- विश्लेषण और प्रारंभिक चेतावनी जारी करने के लिए वर्षा के आंकड़े और मौसम संबंधी जानकारी एकत्र करने हेतु राज्य में विभिन्न स्थानों पर सात स्वचालित मौसम केंद्र (एडब्ल्यूएस) और आठ स्वचालित वर्षामापी (एआरजी) स्थापित किए गए हैं।

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने एक राष्ट्रीय परियोजना ‘कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (सीएपी) आधारित एकीकृत अलर्ट सिस्टम (एसएसीएचईटी) की परिकल्पना की है। राज्य सरकार एसएमएस प्रणाली के माध्यम से प्रारंभिक चेतावनियों के प्रसार के लिए इसका प्रभावी ढंग से उपयोग करती है।

- राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (एसईओसी) में आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस)-112 स्थापित की गई है।

- त्रिपुरा राज्य राइफल्स (टीएसआर) से राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) की चार कम्पनियां गठित की गई हैं।

- उत्तर पूर्व अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एनईएसएसी) शिलांग द्वारा हावड़ा, कटाखल और मनु नदियों के तटबंध अध्ययन किए गए हैं।

- धर्मनगर शहर का माइक्रो-ज़ोनेशन अध्ययन पूरा हो चुका है, और जीएसआई उदयपुर शहर का माइक्रो-ज़ोनेशन अध्ययन कर रहा है। अगरतला शहर के लिए माइक्रो-ज़ोनेशन अध्ययन लागू करने के लिए जीएसआई को एक प्रस्ताव भेजा गया है।

- प्रत्येक विद्यालय को प्रत्येक तीसरे शनिवार को भूकंप से बचाव हेतु अभ्यास आयोजित करने का स्थायी निर्देश दिया गया है।

शमन के उपाय:

- चार भवनों (रानीर बाजार पीएचसी, मंडवाई एचएस स्कूल, मेलाघर गर्ल्स एचएस स्कूल और पीडब्ल्यूडी डिवीजन-I कार्यालय भवन) और एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन इकाई (टीडीयू) का नवीनीकरण किया गया है।

- उज्जयंत पैलेस, नीर महल और एमबीबी कॉलेज सहित विरासत भवनों का नवीनीकरण किया गया है, तथा पुष्पा बंता पैलेस का नवीनीकरण किया जा रहा है।

- बहु-खतरों से बचने के लिए छह महत्वपूर्ण पुलों का नवीनीकरण किया गया है।

- 600 स्कूलों में रैपिड विज़ुअल स्क्रीनिंग (आरवीएस) और गैर-संरचनात्मक शमन (एनएसएम) लागू किया गया है।

मालदीव गणराज्य के नगर परिषदों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और एलजीए के अधिकारियों का अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

पंचायती राज, विकेन्द्रीकृत योजना और सामाजिक सेवा वितरण केंद्र (सीपीआरडीपी और एसएसडी), एनआईआरडीपीआर ने 09 से 22 जून 2024 तक अपने हैदराबाद परिसर में मालदीव गणराज्य के नगर परिषदों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और एलजीए के अधिकारियों के नेतृत्व विकास पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों ने मालदीव के विविध हितधारकों का प्रतिनिधित्व किया, जिनमें महिला विकास समिति की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर परिषद के सदस्य, अड्डू नगर परिषद, माले नगर परिषद, थिनाधू नगर परिषद, फुवाहमुला नगर परिषद, कुलहुधुफुही नगर परिषद के उप महापौर और स्थानीय सरकार प्राधिकरण के कानूनी अधिकारी शामिल थे। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मालदीव गणराज्य के विभिन्न नगर परिषदों और विदेश मंत्रालय, माले से कुल 30 प्रतिभागियों (25 महिलाएं और पांच पुरुष) ने भाग लिया।

स्व-परिचयात्मक सत्र के बाद, डॉ. अंजन कुमार भँजा एनआईआरडीपीआर के कोर्स डायरेक्टर और एसोसिएट प्रोफेसर तथा सीपीआरडीपी और एसएसडी के प्रमुख ने उद्घाटन भाषण दिया। अधिकारियों का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए, उन्होंने दो सप्ताह के कार्यक्रम ढांचे पर अपने विचार साझा किए और इस बात का संक्षिप्त विवरण दिया कि एनआईआरडीपीआर किस तरह से कई सरकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबी को कम करने के लिए काम कर रहा है। सैद्धांतिक रूपरेखा, व्यावहारिक प्रशिक्षण मॉड्यूल और ज्ञान-साझाकरण सत्रों के मिश्रण के माध्यम से, कार्यक्रम का प्रयास प्रतिभागियों को स्थानीय शासन की जटिलताओं को समझने, सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने, सेवा वितरण तंत्र को बढ़ाने और समावेशी और सतत विकास की दिशा में एक मार्ग तैयार करने के लिए आवश्यक कौशल, ज्ञान और उपकरणों से लैस करना था।

मुख्य भाषण श्री मनोज कुमार, रजिस्ट्रार एवं निदेशक (प्रशासन), एनआईआरडीपीआर ने प्रस्तुत किया तथा कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। डॉ. प्रणव कुमार घोष, एआर (टी) ने एनआईआरडीपीआर तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क में विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी।

सत्र की शुरुआत एक जीवंत मुलाकात और अभिवादन से हुई, जिसके बाद महामहिम डॉ. मरियम ज़ुल्फ़ा स्थानीय सरकार प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने संबोधन दिया, जिसमें प्रतिभागियों को एक-दूसरे से जुड़ने और विविध समूह के भीतर नेटवर्क स्थापित करने का अवसर प्रदान किया गया। सौहार्द और प्रत्याशा के माहौल के बीच, प्रतिभागियों ने परिचय का आदान-प्रदान किया, जिससे शुरू से ही समुदाय और सहयोग की भावना को बढ़ावा मिला।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विषय से संबंधित विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया। (i) नगर परिषदों के सदस्यों के प्रतिनिधियों की दृष्टि का विस्तार, कि वे परिषदों में लोगों की स्थिति के विकास में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, (ii) परिषदों के सदस्यों के बीच नेतृत्व को बढ़ावा देना, (iii) सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण की आवश्यकता और भारत में अच्छे प्रथाओं के विशेष संदर्भ में स्थानीय परिषदों और नगर परिषदों के माध्यम से एसडीजी की प्राप्ति के लिए गुंजाइश, (iv) शहरी स्थानीय निकायों का लेखा-जोखा (v) मालदीव की नगर परिषदों के पक्ष में सेवा वितरण की स्थिति में सुधार, सार्वजनिक शिकायतों का निवारण, सामाजिक संरक्षण और सामाजिक सामंजस्य, (vi) कुछ अच्छे प्रथाओं के संदर्भ में राजनीतिक, आर्थिक सशक्तीकरण की गुंजाइश, (vii) शहरी प्रबंधन, शहरी नियोजन, शहरी संसाधनों का प्रभावी उपयोग, सेवा वितरण का अनुकूलन (viii) राजनीतिक और आर्थिक सशक्तीकरण का अनुभव करने के लिए वारंगल और हनुमाकोंडा जिलों में विभिन्न शहरी विकास गतिविधियों का निरीक्षण करने आरटीपी (ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क) सहित कुछ अच्छे अभ्यासों के आधार पर मालदीव, (xiv) भारत में अच्छे अभ्यासों के आधार पर मालदीव में मत्स्य पालन क्षेत्र में सुधार की गुंजाइश, (xv) और भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना विज्ञान केंद्र (आईएनसीओआईएस) का दौरा,

सीपीआरडीपी एवं एसएसडी और एनआईआरडीपीआर के इन-हाउस संकाय सदस्यों और विषय वस्तु विशेषज्ञ सह चिकित्सकों के रूप में चयनित अतिथि संकाय ने ग्रामीण विकास (आरडी), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), आजीविका संवर्धन, पंचायती राज, एनआरएलएम, ग्रामीण उद्यमिता, पवन और सौर प्रौद्योगिकी, शहरी नियोजन, विकास, प्रबंधन, लेखा परीक्षा आदि के क्षेत्रों में समृद्ध अनुभव और विशेषज्ञता के साथ कार्यक्रम में भाग लिया और कार्यक्रम की सफलता में योगदान दिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षण की विभिन्न पद्धतियों का उपयोग किया गया, जिसमें इसके व्यापक और विशिष्ट उद्देश्यों, अवधि और प्रतिभागियों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखा गया। इसमें पीपीटी, वीडियो क्लिप, लघु फिल्मों और चर्चाओं की मदद से व्याख्यान और परिचर्चा सत्र, प्रतिदिन नियमित सत्र शुरू होने से पहले प्रतिभागियों द्वारा पुनर्कथन सत्र, आरटीपी, जिला पंचायत, एसएचजी, वारंगल जिले का क्षेत्र दौरा और एनएफडीबी और आईएनसीओआईएस का एक्सपोजर दौरा शामिल था।

व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने तथा कक्षा में प्राप्त सीख को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित स्थानों पर क्षेत्रीय दौरे आयोजित किए गए।

ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क (आरटीपी): डॉ. सी. कथिरेसन, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख, सीआईएटी, एनआईआरडीपीआर और श्री मोहम्मद खान, वरिष्ठ सलाहकार, सीआईएटी, एनआईआरडीपीआर ने पीपीटी, वीडियो क्लिप और इकाई दौरों की मदद से आरटीपी की गतिविधियों की जानकारी दी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में किफायती नवाचारों के महत्व पर बल दिया। प्रतिभागियों को ग्रामीण आवास, नवीकरणीय ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के संबंध में प्रदर्शित ग्रामीण प्रौद्योगिकियों के विभिन्न मॉडलों से परिचित कराया गया और उन्होंने आरटीपी के मार्गदर्शक सिद्धांतों की सराहना की जिसमें स्थानीय संसाधनों का उपयोग, लागत प्रभावशीलता, पर्यावरण अनुकूलता और आधुनिक प्रौद्योगिकियों के साथ परंपरा का सम्मिश्रण शामिल था।

वारंगल जिले की नगर पालिका में शहरी नियोजन और शहरी प्रबंधन: आगंतुकों की बातचीत नगर पालिकाओं के अंतर्गत स्वच्छता, स्वास्थ्य और पोषण, टीकाकरण, बच्चों की शिक्षा और केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदान किए गए रोजगार के संबंध में की गई विभिन्न गतिविधियों को समझने पर केंद्रित थी। वे विभिन्न विभागों के एक ही छत के नीचे आने के बारे में जानकर भी उत्साहित थे, जहाँ किसी भी शिकायत का समाधान 15 दिनों के भीतर किया जाएगा।

प्रतिभागियों ने जिला कार्यालय में उपस्थित सभी लाइन विभागों के अधिकारियों से बातचीत की। उनसे वारंगल जिले द्वारा की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के बारे में बताने का अनुरोध किया गया और यह भी बताया गया कि ज़रूरत पड़ने पर ब्लॉकों को किस तरह सहायता प्रदान की जाती है, विभिन्न वार्डों के लोगों को क्या-क्या दिया जाता है, स्वच्छता, सिंचाई, स्वास्थ्य, जल प्रबंधन, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, शिक्षा, आपातकालीन स्थितियों आदि जैसे विभिन्न विभागों को सहायता प्रदान करने के लिए क्या तंत्र अपनाए गए हैं। आगंतुकों को बेहतर समझ के लिए नगरपालिका गतिविधियों के स्थलों पर जाने से पहले जिले की गतिविधियों का अवलोकन कराया गया। अधिकारियों ने कुछ सफलता की कहानियाँ साझा कीं, जिसमें बताया गया कि कैसे एसएचजी बनाकर महिलाओं को अपने परिवारों का भरण-पोषण करने के लिए लाभकारी रोजगार पाने में मदद की जा रही है, और इस प्रक्रिया में उनकी सामाजिक स्थिति और आजीविका में सुधार हो रहा है। प्रतिभागियों ने डंपिंग यार्ड, नगर पालिकाओं द्वारा बनाए गए पार्क, श्मशान घाट, शहरी विकास के संदर्भ में महाकाली बांध आदि का दौरा किया।

प्राप्त फीडबैक के अनुसार, कार्यक्रम सफल रहा। सभी प्रतिभागियों ने महसूस किया कि कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से आयोजित किया गया था। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि शांत प्रशिक्षण माहौल, स्वच्छ और स्वास्थ्यकर परिवेश और बुनियादी सुविधाओं (कक्षाएं, अतिथि कक्ष, भोजन, आतिथ्य और अन्य) ने प्रशिक्षण कार्यक्रम की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

डॉ. अंजन कुमार भँजा, पाठ्यक्रम निदेशक और एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख, सीपीआरडीपी एंड एसएसडी, एनआईआरडीपीआर ने सुश्री ए. सिरिशा, परियोजना प्रशिक्षण प्रबंधक और श्री एम. अरुण राज, प्रशिक्षण प्रबंधक की सहायता से कार्यक्रम का समन्वय किया।

डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के अंतर्गत उत्पादन प्रणाली प्रौद्योगिकियों को उन्नत करने की रणनीतियों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

कृषि विकास के गतिशील परिदृश्य में, कृषि में पानी की कमी की चुनौती बहुत बड़ी है, जो परिवर्तनकारी समाधानों की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। बदलते जलवायु पैटर्न और बढ़ती कृषि मांगों के जटिल अंतर्संबंध रणनीतिक हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। इस पृष्ठभूमि में, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) 2.0 का जल विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) भारत में जल-संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण रूपरेखा के रूप में सामने आया है। समकालीन कृषि परिदृश्य में, जल की कमी एक निर्णायक कारक बन गई है, जो नवीन प्रौद्योगिकियों के महत्व को बढ़ाती है। वर्तमान परिस्थितियाँ जल उपयोग को अनुकूलित करने और कृषि लचीलापन बढ़ाने के लिए कुशल उत्पादन प्रणाली प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता को बढ़ाती हैं। डब्ल्युडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के व्यापक क्षेत्र में इन प्रौद्योगिकियों को अपनाना वर्तमान चुनौतियों का जवाब और एक सतत कृषि भविष्य को आकार देने के लिए एक दूरदर्शी दृष्टिकोण बन जाता है। चूंकि हितधारक जल की कमी की जटिलताओं से निपट रहे हैं, इसलिए कृषि में दक्षता, उत्पादकता और लचीलापन बढ़ाने के लिए उन्नत तकनीकों को एकीकृत करना अनिवार्य हो गया है। यह परिचय पीएमकेएसवाई 2.0 के संदर्भ में जल विकास पहलों और अत्याधुनिक तकनीकों के बीच सहजीवी संबंध की खोज के लिए मंच तैयार करता है तथा घटते जल संसाधनों के सामने, कुशल उत्पादन प्रणाली तकनीक टिकाऊ विकास को प्राप्त करने के लिए केंद्रीकृत हैं। वर्तमान परिदृश्य में डब्ल्युडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के ढांचे के भीतर इन तकनीकों को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

इस पृष्ठभूमि में, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और आपदा न्यूनीकरण केंद्र, एनआईआरडीपीआर द्वारा 11 से 14 जून 2024 तक ‘डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत उत्पादन प्रणाली प्रौद्योगिकियों को बढ़ाने की रणनीति’ पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें विभिन्न राज्यों के 21 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें भारत भर के जल संसाधन, गैर सरकारी संगठन और अन्य संबंधित विभागों जैसे पंचायती राज, ग्रामीण विकास और मृदा संरक्षण विभाग के अधिकारी शामिल थे।

कार्यक्रम में प्रतिभागियों को जल प्रबंधन की प्रभावी तकनीकों जैसे कि वाटरशेड विकास, जल संचयन और संरक्षण उपायों के प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके उद्देश्य थे (i) जल संसाधनों का अनुकूलन करना और कृषि गतिविधियों में उनका कुशल उपयोग सुनिश्चित करना (ii) भूजल पुनर्भरण के समुदाय-आधारित दृष्टिकोणों और आपूर्ति और मांग पक्ष प्रबंधन के माध्यम से जल संसाधनों के संरक्षण पद्धतियों को बढ़ाने के लिए उपकरणों पर प्रशिक्षुओं को उन्मुख करना, और (iii) सफल मामला अध्ययनों को प्रदर्शित करने और इन तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रदर्शन और क्षेत्र भ्रमण करके संबंधित विभागों के अधिकारियों को उत्पादन प्रणाली प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी प्रसारित करना।

कार्यक्रम की शुरुआत हैदराबाद के एनआईआरडीपीआर के सीएनआरएम, सीसी और डीएम के प्रोफेसर और प्रमुख डॉ. रवींद्र एस गवली के स्वागत भाषण से हुई। अपने संबोधन में डॉ. गवली ने कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए वाटरशेड में नवीन तकनीकों को अपनाने के महत्व पर प्रकाश डाला और क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया।

कार्यक्रम के पहले तकनीकी सत्र में, सीएनआरएम, सीसी और डीएम के प्रोफेसर और प्रमुख डॉ. रवींद्र एस. गवली ने डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 की संकल्पनात्मक रूपरेखा, दिशा-निर्देश और मुख्य विशेषताएं प्रस्तुत कीं। इसके अलावा, उन्होंने इसकी वर्तमान स्थिति का संक्षिप्त विवरण भी दिया।

निम्नलिखित तकनीकी सत्र का नेतृत्व आईसीएआर-आईआईएमआर, हैदराबाद के वैज्ञानिक डॉ. रवि कुमार ने किया, जिसमें ‘वाटरशेड में उच्च मूल्य वाली फसलों के साथ फसल विविधीकरण’ पर ध्यान केंद्रित किया गया। सत्र के दौरान, उन्होंने फसल विविधीकरण की अवधारणाओं, विविधीकरण के विभिन्न प्रकारों और इन पद्धतियों की प्रकृति और महत्व पर विस्तार से चर्चा की। डॉ. रवि ने वर्षा आधारित क्षेत्रों में फसल विविधीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया, वाटरशेड के भीतर जल प्रबंधन और कृषि स्थिरता को बढ़ाने में इसके महत्व पर प्रकाश डाला।

हैदराबाद के पीवीएनआरटीवीयू की प्रोफेसर डॉ. एन. नलिनी कुमारी ने पशुओं के लिए चारा उत्पादन प्रणालियों और चारा उत्पादन प्रौद्योगिकियों को पुनर्जीवित करने की रणनीतियों पर एक सत्र को संबोधित किया। उन्होंने पशुओं के स्वास्थ्य और उत्पादकता को बेहतर बनाने में गुणवत्तापूर्ण चारे की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया, विशेष रूप से वाटरशेड प्रबंधन के तहत इसके महत्व पर प्रकाश डाला। डॉ. नलिनी ने उन्नत चारा किस्मों, संरक्षण तकनीकों और कुशल उपयोग विधियों सहित अभिनव दृष्टिकोणों पर चर्चा की।

मौसम संबंधी अवलोकन, उत्पादन प्रणाली पद्धतियों और वाटरशेड विकास अध्ययनों में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए आईसीआरआईएसएटी (अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान) का एक क्षेत्रीय दौरा आयोजित किया गया था। दौरे के दौरान, आईसीआरआईएसएटी के डॉ. अरुण बालमट्टी ने वाटरशेड प्रबंधन के क्षेत्र में संगठन द्वारा की गई विभिन्न पहलों के बारे में बताया। उन्होंने स्थायी कृषि पद्धतियों को सुनिश्चित करने के लिए अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डाला। डॉ. अरुण ने जल संरक्षण और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए आईसीआरआईएसएटी द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकों और तकनीकों, जैसे कि कंटूर बंडिंग, चेक डैम और वनरोपण के बारे में विस्तार से बताया।

इसके अलावा, प्रतिभागियों ने आईसीएआर – आईआईएमआर (भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान) का दौरा किया, जहाँ न्यूट्रीहब के प्रबंधक डॉ. रवि कुमार ने बाजरा के मूल्य-संवर्धन के लिए अपने अभिनव तरीकों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। डॉ. कुमार ने बाजरा उत्पादों के पोषण मूल्य और बाजार अपील को बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न तकनीकों का प्रदर्शन किया। इस दौरे में न्यूट्रीहब की उत्पादन इकाइयों का पता लगाना शामिल था, जहाँ प्रतिभागियों ने प्रसंस्करण और पैकेजिंग चरणों को प्रत्यक्ष रूप से देखा।

अगले सत्र में ‘वाटरशेड में फसल जल बजट और सुरक्षा योजना’ पर डॉ. रवींद्र गवली, प्रोफेसर और प्रमुख, सीएनआरएम, सीसी और डीएम, एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद ने संबोधित किया। उन्होंने वाटरशेड के भीतर कृषि के लिए विश्वसनीय जल आपूर्ति बनाए रखने में जल सुरक्षा योजनाओं के महत्व पर जोर दिया। डॉ. गवली ने सूखे की स्थिति से निपटने और तैयारी सुनिश्चित करने के लिए रणनीतियों की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने जल भंडारण भंडार बनाने, भूजल संसाधनों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने और वैकल्पिक जल स्रोतों की खोज करने से जुड़ी कुछ प्रभावी रणनीतियों पर भी जोर दिया।

‘जलसंचयन’ के अंतर्गत ग्राम बीज बैंक विकसित करने के लिए बीज उत्पादन प्रणाली’ पर सत्र को डॉ. पल्लवी, वैज्ञानिक, एसआरटीसी, पीजेटीएसएयू, राजेंद्रनगर ने संबोधित किया। उन्होंने जलसंचयन के अंतर्गत ग्राम बीज बैंक विकसित करने के उद्देश्य से बीज उत्पादन प्रणाली के बारे में बात की। उन्होंने किसानों के लिए गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय बीज उत्पादन को बढ़ावा देने के महत्व पर चर्चा की। डॉ. पल्लवी ने ग्राम बीज बैंकों की स्थापना और उन्हें बनाए रखने के लिए सामुदायिक भागीदारी और क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया।

प्रतिभागियों ने वाटरशेड प्रबंधन पर एक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुति तैयार करने के लिए समूह कार्य में सहयोग किया। उन्होंने सामुदायिक स्तर पर सामाजिक संग्रहण और क्षमता निर्माण, जल संसाधनों के संरक्षण और पीएमकेएसवाई 2.0 के वाटरशेड विकास घटक के तहत उत्पादन प्रणालियों को बढ़ाने की रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया और रणनीति बनाई। चर्चाओं में वित्तीय नियोजन, प्रौद्योगिकी एकीकरण और सामुदायिक सहभागिता भी शामिल थी। प्रत्येक समूह ने अपनी परिप्रेक्ष्य योजना प्रस्तुत की, जिसमें सतत वाटरशेड विकास के लिए अभिनव समाधान प्रदर्शित किए गए।

अगले तकनीकी सत्र का नेतृत्व सीआरआईडीए, हैदराबाद के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. एएमवी सुब्बा राव ने किया। उन्होंने मौसम आधारित कृषि सलाहकार सेवाओं के माध्यम से कृषि उत्पादन में सुधार पर व्याख्यान दिया। उन्होंने खेती के तरीकों को बेहतर बनाने में सटीक और समय पर मौसम की जानकारी की भूमिका पर जोर दिया। डॉ. राव ने फसल नियोजन, सिंचाई और कीट प्रबंधन के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए कृषि-सलाह सेवाओं के उपयोग के लाभों पर प्रकाश डाला।

अगले सत्र को डॉ. प्रगति कुमारी, वरिष्ठ वैज्ञानिक (कृषि विज्ञान), पीजेटीएसएयू, हैदराबाद ने संबोधित किया। उन्होंने आय बढ़ाने के उद्देश्य से वाटरशेड के तहत एकीकृत कृषि प्रणाली पर व्याख्यान दिया। उन्होंने फसल की खेती, पशुपालन और जलीय कृषि जैसे कई कृषि पद्धतियों को मिलाकर एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने के लाभों पर प्रकाश डाला। डॉ. प्रगति ने उत्पादकता, आय सृजन और संसाधन उपयोग को अधिकतम करने के लिए विभिन्न घटकों को एकीकृत करने के सहक्रियात्मक प्रभावों पर जोर दिया।

हैदराबाद के पीवीएनआरटीवीयू की प्रोफेसर डॉ. एन. नलिनी कुमारी ने पशुओं के लिए चारा उत्पादन प्रणालियों और चारा उत्पादन प्रौद्योगिकियों को पुनर्जीवित करने की रणनीतियों पर एक सत्र को संबोधित किया। उन्होंने पशुओं के स्वास्थ्य और उत्पादकता को बेहतर बनाने में गुणवत्तापूर्ण चारे की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया, विशेष रूप से जलागम प्रबंधन के तहत इसके महत्व पर प्रकाश डाला। डॉ. नलिनी ने उन्नत चारा किस्मों, संरक्षण तकनीकों और कुशल उपयोग विधियों सहित अभिनव दृष्टिकोणों पर चर्चा की।

सीएनआरएमसीसी एंड डीएम के प्रोफेसर और प्रमुख डॉ. रवींद्र एस. गवली और सीएनआरएमसीसी एंड डीएम के सहायक प्रोफेसर डॉ. राज कुमार पम्मी ने समापन सत्र का नेतृत्व किया। उन्होंने प्रतिभागियों की सक्रिय भागीदारी की सराहना की और कार्यक्रम से प्राप्त मुख्य बातों पर प्रकाश डाला। डॉ. गवली ने प्रतिभागियों को वाटरशेड क्षेत्रों के सतत विकास में योगदान देने के लिए प्राप्त ज्ञान को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया।

समापन सत्र में प्रतिभागियों से फीडबैक लिया गया तथा भारत सरकार के प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल में पाठ्यक्रम का मूल्यांकन किया गया, तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम की समग्र प्रभावशीलता 90 प्रतिशत पाई गई। प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया से पता चला कि प्रशिक्षण कार्यक्रम परिचर्चात्मक, सहभागी और मूल्यवान था।

(प्रोफेसर और अध्यक्ष, एनआईपीएफपी नेट-वेबसाइट समिति, राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान, नई दिल्ली और अनुसंधान संकाय सहयोगी, द लेवी इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ बार्ड कॉलेज, न्यूयॉर्क)

प्रगति में जेंडर केलिडोस्कोप खंड के दूसरे अंक में, हमें डॉ. लेखा एस. चक्रवर्ती के साथ एक अंतर्दृष्टिपूर्ण साक्षात्कार प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। डॉ. चक्रवर्ती नई दिल्ली में राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान में एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर और एनआईपीएफपी नेट-वेबसाइट समिति की अध्यक्ष हैं। वह न्यूयॉर्क में बार्ड कॉलेज के लेवी इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट में रिसर्च फैकल्टी एसोसिएट भी हैं। सार्वजनिक वित्त और जेंडर-संवेदनशील बजट में अपनी व्यापक विशेषज्ञता के साथ डॉ. चक्रवर्ती ने जेंडर समानता और आर्थिक विकास पर नीति अनुसंधान और अकादमिक चर्चा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

इस साक्षात्कार में, डॉ. चक्रवर्ती ने जेंडर-संवेदनशील बजट (जीआरबी) और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर अपने विचार साझा किए हैं। जीआरबी एक महत्वपूर्ण रणनीति है जो यह सुनिश्चित करती है कि सरकारी बजट जेंडर समानता को आगे बढ़ाने और महिलाओं और सीमान्तीकृत समूहों की अनूठी जरूरतों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए तैयार और क्रियान्वित किए जाएं। बजट प्रक्रियाओं में जेंडर दृष्टिकोण को शामिल करके, जीआरबी का लक्ष्य अधिक न्यायसंगत और समावेशी आर्थिक नीतियां बनाना है।

डॉ. चक्रवर्ती और डॉ. वानिश्री जोसेफ, सहायक प्रोफेसर, सीजीएसडी, एनआईआरडीपीआर के बीच यह बातचीत दर्शाती है कि जेंडर-संवेदनशील वित्तीय नियोजन कैसे सतत विकास और सामाजिक न्याय को आगे बढ़ा सकता है। यह जीआरबी के महत्व, इसकी चुनौतियों और अवसरों और ग्रामीण भारत में महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए इसकी परिवर्तनकारी क्षमता का पता लगाता है।

1. जेंडर-संवेदनशील बजट भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास में किस प्रकार योगदान दे सकता है?

राजकोषीय विकेंद्रीकरण के प्रवेश के साथ, लिंग-संवेदनशील बजट एक ‘परिणाम-आधारित बजट’ मॉडल बन गया है जो संसाधनों को परिणामों से जोड़ता है। 73वें संविधान संशोधन के बाद, महिला नेताओं के लिए कम से कम 33 प्रतिशत आरक्षण के साथ शासन का महिलाकरण हुआ है, जिससे सार्वजनिक व्यय महिलाओं की प्राथमिकताओं में बदल गया है।

2. पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) स्तर पर लिंग-संवेदनशील बजट को लागू करने में आपको क्या विशिष्ट चुनौतियाँ नज़र आती हैं और इनका समाधान कैसे किया जा सकता है?

पीआरआई स्तर पर वित्त की व्यवहार्यता एक चुनौती है। चूँकि उनके राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा राजकोषीय हस्तांतरण से आता है, इसलिए इन हस्तांतरणों को बिना शर्त बनाने से पीआरआई को अपनी जीआरबी योजना और बजट तैयार करने में मदद मिल सकती है। शीर्ष सरकार से बंधे हुए फंड प्रवाह चुनौतीपूर्ण होंगे और उन्हें हतोत्साहित करने की आवश्यकता होगी।

3. ग्रामीण विकास परियोजनाओं में जेंडर-संवेदनशील बजट के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में सामुदायिक भागीदारी और स्थानीय शासन क्या भूमिका निभा सकते हैं?

भागीदारीपूर्ण बजट में ‘आवाज़’ एक महत्वपूर्ण रणनीति है। सामुदायिक भागीदारी और स्थानीय शासन को मज़बूत करने के ज़रिए महिलाओं की आवाज़, जेंडर ज़रूरतों की पहचान करने में मदद कर सकती है जो कि सभी पीआरआई में एक समान नहीं हैं।

4. पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम किस प्रकार डिजाइन किए जा सकते हैं, ताकि लिंग-संवेदनशील बजट के बारे में उनकी समझ और कार्यान्वयन में वृद्धि हो सके?

अच्छे बजट को लागू करने के लिए राज्य की क्षमता महत्वपूर्ण है। जेंडर बजटिंग ही अच्छा बजटिंग है। स्थानीय स्तर पर जेंडर-विशिष्ट आवश्यकताओं को एकीकृत करते हुए, नीचे से ऊपर की ओर जेंडर बजटिंग प्रक्रिया संचालित करने के लिए क्षमता निर्माण आवश्यक है। बजटिंग और वास्तविक व्यय के बीच एक महत्वपूर्ण विचलन बजट की विश्वसनीयता को प्रभावित करता है। हालांकि, क्षमता निर्माण प्रशिक्षण के साथ, जेंडर बजटिंग को कम अप्रयुक्त निधियों के साथ प्रभावी ढंग से लागू किया गया है।

5. यह देखते हुए कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास पहले से ही महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण आवंटन वाली योजनाएं हैं, कौन सी अतिरिक्त रणनीतियां इन निधियों की प्रभावशीलता को बढ़ा सकती हैं?

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में जेंडर घटकों का पूर्व-निर्धारित नीति-संचालित निर्धारण महत्वपूर्ण है। अंतिम उपाय के नियोक्ता की नीतियों में, जैसे कि नौकरी की गारंटी योजनाएँ, हमने एक अंतर्निहित जेंडर घटक को शामिल किया है।

6. जेंडर-संवेदनशील बजट की सफलता सुनिश्चित करने के लिए इसके परिणामों को मापने और मूल्यांकन करने के सर्वोत्तम तरीके कौनसे हैं?

जेंडर बजट के लिए विश्लेषण की इकाई उप-राज्य स्तर पर होनी चाहिए। उप-राज्य स्तर पर डेटा निर्माण महत्वपूर्ण है। वित्तीय इनपुट से परे परिणामों की निगरानी आवश्यक है। जेंडर बजट कार्यक्रमों की प्रासंगिकता, दक्षता, समानता, प्रभावकारिता और स्थिरता के पहलुओं को सफलता सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय स्तर पर निरंतर मूल्यांकन की आवश्यकता है।

ऑनलाइन मीडिया पोर्टल के माध्यम से वैकल्पिक आजीविका पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

एनआईआरडीपीआर के स्नातकोत्तर अध्ययन एवं दूरस्थ शिक्षा केंद्र (सीपीजीएस एवं डीई) ने 26 से 28 जून 2024 तक संस्थान के हैदराबाद परिसर में ‘ऑनलाइन मीडिया पोर्टल के माध्यम से वैकल्पिक आजीविका’ पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

पहले दिन, पंजीकरण के बाद, सीपीजीएस और डीई के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. ए. देबप्रिया ने प्रतिभागियों को संबोधित किया और उन्हें केंद्र द्वारा पेश किए जाने वाले नियमित और दूरस्थ पाठ्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र पिछले 20 से अधिक बैचों से 100 प्रतिशत प्लेसमेंट सुनिश्चित कर रहा है।

कार्यक्रम के पहले औपचारिक सत्र की अध्यक्षता डॉ. पार्थ प्रतिम साहू ने की, जिसमें ग्रामीण उद्यमिता पर विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने ग्रामीण उद्यमिता को और विकसित करने के लिए चुनौतियों, अवसरों और रणनीतियों पर चर्चा की। इस वार्ता के बाद ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क (आरटीपी) का दौरा किया गया, जहाँ छोटे व्यवसाय और उद्यमी लोगों को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित करते हैं। इस प्रदर्शन से प्रतिभागियों को उपलब्ध कई व्यावसायिक अवसरों और इस संबंध में एनआईआरडीपीआर में दिए जाने वाले विभिन्न प्रशिक्षणों को समझने में मदद मिली।

सुश्री श्रुति प्रज्ञान साहू ने लंच के बाद डिजिटल मीडिया व्यवसाय और बिक्री के रुझानों पर सत्र लिया। इन सत्रों में डिजिटल मार्केटप्लेस के संपूर्ण फोकस के बारे में विस्तार से बताया गया, जो स्थानीय व्यवसायों के विज्ञापन और ब्रांडिंग की सुविधा प्रदान कर सकता है और स्थानीय बाजार से परे अपने व्यवसाय का विस्तार करने में मदद कर सकता है।

श्री राम मोहन नामीले दूसरे दिन, सेवानिवृत्त बैंक पेशेवर ने पहला सत्र लिया। उन्होंने स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम और उद्यम पूंजी के उपयोग के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि किसी भी उद्यमी का ध्यान और जरूरत व्यवसाय को वित्तपोषित करने के लिए धन होता है और उन्होंने प्रतिभागियों के साथ विभिन्न योजनाओं का विवरण साझा किया, जिनसे वित्त पोषण प्राप्त किया जा सकता है। शेष दिन श्री रितेश ताकसांडे द्वारा कैमरा संभालने, स्मार्टफोन का उपयोग करके सामग्री और दस्तावेज तैयार करने तथा फिल्मांकन के दौरान सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का उपयोग करने पर तकनीकी सत्रों के लिए समर्पित था। श्री रितेश ताकसांडे ने विज्ञापन बनाने, संपादन और प्रकाशन कौशल पर व्यावहारिक सत्र भी संचालित किए।

तीसरा और अंतिम दिन प्रशिक्षुओं द्वारा प्रदर्शनों के लिए समर्पित था। श्री रितेश ताकसांडे ने इन प्रदर्शनों का विश्लेषण किया और सुझाव दिए, इसके बाद सीपीजीएस कर्मचारियों द्वारा फीडबैक और प्रशिक्षण के बाद परीक्षण आयोजित किए गए। डॉ. देबप्रिया, एसोसिएट प्रोफेसर ने प्रशिक्षण के समापन समारोह में भाग लिया और प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए । तीसरा दिन मनोरंजन और सीखने का दिन था क्योंकि सभी प्रतिभागियों के लिए शिल्पारारम की स्थानीय यात्रा की व्यवस्था की गई थी।

कुल मिलाकर, बिहार और महाराष्ट्र, लद्दाख, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित 10 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से 22 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। इनमें 16 सरकारी और ब्लॉक स्तर के अधिकारी, पांच एनजीओ प्रतिनिधि और एक विश्वविद्यालय संकाय सदस्य शामिल थे। प्रतिभागियों से प्राप्त फीडबैक के अनुसार, प्रशिक्षण कार्यक्रम की समग्र प्रभावशीलता 84 प्रतिशत थी।

डॉ. आकांक्षा शुक्ला, सीपीजीएस एवं डीई की एसोसिएट प्रोफेसर ने परियोजना सहायक सुश्री मिरियाला गम्या, अकादमिक एसोसिएट सुश्री पलादुगु हैमावती और सहायक लेखा अधिकारी श्री अजय विट्ठलराव बिराजदार की सहायता से कार्यशाला का समन्वय किया।

ग्रामीण विकास में अगली पीढ़ी के अनुसंधान पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) ने हाल ही में 26 से 28 जून 2024 तक ‘ग्रामीण विकास में अगली पीढ़ी के अनुसंधान’ पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद में आयोजित इस कार्यक्रम में साहित्य समीक्षा, शोध नैतिक मानकों, संदर्भ प्रबंधन, मैट्रिक्स और एआई एकीकरण में प्रगति पर चर्चा करने के लिए प्रतिष्ठित विशेषज्ञ एक जुट हुए । इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 35 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें शोध विद्वान, शिक्षाविद और नीति निर्माता शामिल हुए ।

श्री पी. सुधाकर, सहायक पुस्तकॉध्यक्ष शामिल थे।

कार्यक्रम की शुरुआत एक उद्घाटन सत्र से हुई, जिसके बाद डॉ. आर. रमेश, एसोसिएट प्रोफेसर, सीआरआई, एनआईआरडीपीआर द्वारा प्रशिक्षण अवलोकन किया गया। डॉ. के. वीरांजनेयुलु, पूर्व पुस्तकॉध्यक्ष और हेड-सेंट्रल लाइब्रेरी, एनआईटी वारंगल ने ग्रामीण विकास अनुसंधान के लिए ऑनलाइन सूचना सहायता प्रणालियों पर एक सत्र का नेतृत्व किया, जिसमें उन्होंने अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने में डिजिटल संसाधनों के महत्व पर प्रकाश डाला । डॉ. वीरांजनेयुलु ने अकादमिक प्रसार की गतिशील प्रकृति पर जोर देते हुए विद्वानों के प्रकाशन और विकसित हो रहे शोध परिदृश्य में उभरते रुझानों पर चर्चा जारी रखी।

एनआईआरडीपीआर के पूर्व वरिष्ठ पुस्तकॉध्यक्ष डॉ. एम. पद्मजा ने शोध में साहित्य समीक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और मौजूदा ज्ञान के भीतर अध्ययन को आधार बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में विस्तार से बताया। दोपहर में, डॉ. आर. रमेश ने वैचारिक रूपरेखा विकसित करने पर एक सत्र आयोजित किया, जिसमें प्रतिभागियों को स्पष्ट सैद्धांतिक आधार के साथ अपने शोध की संरचना करने के लिए मार्गदर्शन दिया गया।

दूसरे दिन, डॉ. एम.वी. सुनील, मैसूर के एसडीएम, प्रबंधन विकास संस्थान के सिस्टम और जनरल मैनेजमेंट के संकाय ने ग्रामीण विकास अनुसंधान के लिए एआई का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें उन्होंने यह दर्शाया कि कैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा विश्लेषण और शोध पद्धतियों में क्रांति ला सकती है। इसके बाद उन्होंने प्रभावी साहित्य समीक्षा के लिए एआई का उपयोग करने पर एक सत्र आयोजित किया, जिसमें समीक्षा प्रक्रिया को स्वचालित और बेहतर बनाने के लिए उपकरण और तकनीक प्रदर्शित की गईं। डॉ. सुनील के अंतिम सत्र में एआई उपकरणों के साथ साहित्यिक चोरी से निपटने पर चर्चा की गई, जिसमें शोध अखंडता को बनाए रखने के बारे में जानकारी दी गई।

तीसरे दिन की शुरुआत हैदराबाद स्थित भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान की वरिष्ठ वैज्ञानिक (कृषि सांख्यिकी) डॉ. संतोष राठौड़ के सत्र से हुई। उन्होंने ग्रामीण अनुसंधान के लिए एआई-आधारित सांख्यिकीय अनुप्रयोगों पर चर्चा की, जिसमें कृषि अनुसंधान में उन्नत सांख्यिकीय विधियों के अनुप्रयोग को दर्शाया गया। डॉ. राठौड़ ने मेटा-विश्लेषण और इसके अनुप्रयोगों पर एक प्रस्तुति के साथ आगे बढ़ते हुए, शोध निष्कर्षों के संश्लेषण का एक व्यापक अवलोकन प्रस्तुत किया।

दोपहर के भोजन के बाद के सत्र में, डॉ. आर. रमेश ने एपीए स्टाइल गाइड से लेखन के बारे में विस्तार से बताया और अकादमिक लेखन के लिए आवश्यक सुझाव दिए। डॉ. एम. वी. रविबाबू, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख, सीआईसीटी, एनआईआरडीपीआर ने प्रकाशन के लिए सही जर्नल चुनने पर एक सत्र के साथ कार्यक्रम का समापन किया, जिसमें प्रतिभागियों को अपने शोध को रणनीतिक रूप से प्रसारित करने की सलाह दी गई।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन एक समापन समारोह के साथ हुआ, जो सभी प्रतिभागियों के लिए एक अत्यंत जानकारीपूर्ण और समृद्ध अनुभव भरा रहा । इस व्यापक प्रशिक्षण ने उपस्थित लोगों को ग्रामीण विकास अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक ज्ञान और उपकरणों से सुसज्जित किया है।

पाठ्यक्रम निदेशक डॉ. ज्योतिस सत्यपालन, प्रोफेसर और प्रमुख, विकास प्रलेखन और संचार केंद्र (सीडीसी), एनआईआरडीपीआर के मार्गदर्शन में, डॉ. उमेश एम.एल., सहायक पुस्तकॉध्यक्ष, सीडीसी ने श्री पी. सुधाकर, सहायक लाइब्रेरियन की सहायता से कार्यक्रम का समन्वय किया।

नराकास-2 द्वारा सीएसआईआर-आईआईसीटी, हैदराबाद में हिंदी कार्यशाला का आयोजन

सीएसआईआर-भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएसआईआर-आईआईसीटी), हैदराबाद ने 11 जून 2024 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति-2, हैदराबाद के तत्वावधान में एक तकनीकी हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया। इस अवसर पर आईआईसीटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका ‘स्पंदन’ का विमोचन किया गया।

कार्यशाला के मुख्य अतिथि सीएसआईआर-नीरी के पूर्व निदेशक डॉ. आर.एन. सिंह थे। उन्होंने अपनी मातृभाषा में काम करने के महत्व पर प्रकाश डाला और सीएसआईआर-आईआईसीटी में काम करने के अपने विचार और अनुभव साझा किए। उन्होंने वैज्ञानिक और साहित्यिक पत्रिका ‘स्पंदन’ के हिंदी में प्रकाशन पर प्रसन्नता व्यक्त की।

आईआईसीटी के निदेशक डॉ. डी. श्रीनिवास रेड्डी ने पत्रिका के प्रकाशन के लिए वैज्ञानिकों, अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी, साथ ही उनके कार्यालय को हिंदी कार्यशाला आयोजित करने का अवसर प्रदान करने के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति-2 की पहल की सराहना की।

एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, और आरबीआई के अतिरिक्त महाप्रबंधक श्री ओ.पी. अग्रवाल (सेवानिवृत्त) ने प्रतिभागियों को एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल आदि विभिन्न उपकरणों से परिचित कराया। उन्होंने चैटजीपीटी, जेमिनी आदि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरणों के बारे में बताया और मोबाइल पर हिंदी में काम करने के तरीकों पर चर्चा की।

आईआईसीटी के प्रशासनिक नियंत्रक श्री एम. आनंद कुमार ने कहा कि वे हिंदी के विकास के लिए हिंदी नहीं सीखते, बल्कि संस्थान के विकास के लिए हिंदी कार्यक्रम आयोजित करते हैं।

नराकास-2 की सदस्य सचिव श्रीमती अनीता पांडे ने आईआईसीटी के हिंदी अनुभाग की गतिविधियों की सराहना की। कार्यशाला में नराकास-2 के सदस्य कार्यालयों से 80 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। हिंदी अधिकारी डॉ. सौरभ कुमार और उनकी टीम ने इस कार्यशाला का आयोजन किया। हिंदी अनुवादक श्री आदर्श कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

ग्रामीण समुदायों के लिए उद्यमिता और सतत आजीविका मॉडल पर टीओटी

उद्यमिता विकास और वित्तीय समावेशन केंद्र (सीईडीएफआई), एनआईआरडीपीआर ने कौशल और जॉब नवाचार और उपयुक्त प्रौद्योगिकी केंद्र (सीआईएटीएंडएसजे) के साथ मिलकर 24-28 जून 2024 तक एनआईआरडीपीआर हैदराबाद में ‘ग्रामीण समुदायों के लिए उद्यमिता और सतत आजीविका मॉडल’ पर पांच दिवसीय टीओटी का आयोजन किया। बारह राज्यों और विविध पेशेवर पृष्ठभूमि के प्रतिभागियों ने सहकर्मी सीखने के लिए एक जीवंत वातावरण में योगदान दिया।

कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को समावेशी, स्थायी, डेटा-संचालित उद्यमशीलता मॉडल और उनकी चुनौतियों पर चर्चा में शामिल करना था। पहले दिन से ही, डॉ पार्थ प्रतिम साहू, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख, सीईडीएफआई ने प्रतिभागियों को सरकारी योजनाओं को पढ़ने की कला के बारे में ज्ञान और कौशल हासिल करने की याद दिलाई ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि रणनीतियाँ और नीतियाँ वांछित परिणाम दें। उन्होंने लोगों के लिए सरकार द्वारा पेश की गई योजनाओं और कार्यक्रमों के नेटवर्क का परिचय दिया, इन योजनाओं, कार्यक्रमों और एजेंसियों की अभिसरण संभावनाओं पर जोर दिया।

प्रशिक्षण-पूर्व परीक्षण में मुख्य विषयों से परिचित कराया गया, जबकि प्रशिक्षण-पश्चात परीक्षण में प्रतिभागियों को आश्वस्त किया गया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम ने उन्हें उद्यमिता और संबंधित विषयों के बारे में व्यापक दृष्टिकोण से सुसज्जित किया है।

ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क (आरटीपी) के एनआईआरडीपीआर दौरे के दौरान, ‘स्केलेबल’, ‘रेप्लिकेबल’, ‘सस्टेनेबल’ और ‘डायवर्सिफ़ायबल’ जैसे शब्द प्रतिभागियों के साथ गूंजते रहे। आरटीपी के दौरे ने निस्संदेह आगंतुकों को बॉक्स से हटकर सोचने के लिए विवश किया। आरटीपी जागरूकता बढ़ाने, प्रशिक्षण प्रदान करने और आर एवं डी कार्यक्रमों का समर्थन करके, निजी उद्यमियों और सरकारी एस एवं टी संस्थानों के समर्थन का लाभ उठाकर उद्यमशीलता विकास को बढ़ावा देता है। परिसर ने विभिन्न क्षेत्रों और पृष्ठभूमि के उद्यमियों को शानदार ढंग से समायोजित किया, जो इसके समावेशी स्वभाव को उजागर करता है।

राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान के संकाय डॉ. श्रीकांत शर्मा ने अपने सत्र में एमएसएमई को समर्थन देने और कृषि क्षेत्र में विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की व्यापक रणनीति के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कौशल विकास, बाजार पहुंच, तकनीकी उन्नति और वित्तीय समावेशन जैसी महत्वपूर्ण चिंताओं को संबोधित करने वाली योजनाओं और कार्यक्रमों की शुरुआत की। उद्यमों के औपचारिकीकरण और आधुनिकीकरण पर भी चर्चा की गई।

डॉ. वानिश्री जोसेफ, एनआईआरडीपीआर की सहायक प्रोफेसर ने ग्रामीण उद्यमिता में जेंडर को एकीकृत करने पर एक सत्र लिया और प्रतिभागियों को विभिन्न दृष्टिकोणों से क्रॉस-कटिंग मुद्दों का पता लगाने और जमीनी हकीकत को समझने के लिए प्रोत्साहित किया। पुरुष और महिला उद्यमियों, बैंकरों, सरकारी फंडिंग एजेंसियों और सामुदायिक नेताओं के रूप में भूमिका निभाने से विभिन्न दृष्टिकोणों और संघर्षों से बचने के संभावित तरीकों के बारे में जानकारी मिली। डॉ. रमेश शक्तिवेल ने प्रतिभागियों को उद्यमशीलता परिदृश्य में प्रौद्योगिकी, पूंजीवाद, आर्थिक विकास और प्रगति की अवधारणाओं पर विचार-विमर्श करने में सक्षम बनाया। नवाचार और आर्थिक उन्नति, प्रौद्योगिकी और मूल्यों के बीच परस्पर जुड़े संबंधों का पता लगाया गया। सत्र में अस्थिर पद्धतियों के लिए अनुचित प्रोत्साहनों को सुधारने और नई प्रणालियों के निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित किया गया, जो व्यक्तियों को कम भौतिकवादी तरीकों से समाज में पूरी तरह से शामिल होने और समृद्ध होने में सक्षम बनाती हैं।

डॉ. (श्रीमती) के. प्रसूना ने भारत में मशरूम की खेती की संभावनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी, जो एक लाभदायक कृषि उद्यम है। उनके सत्र में मशरूम की खेती के लिए मासिक आय और व्यय का विवरण देने वाला वित्तीय विश्लेषण शामिल था और उन्होंने मशरूम उत्पादन और विपणन में आने वाली बाधाओं जैसे कि बुनियादी ढांचे और सलाहकार सेवाओं की कमी पर प्रकाश डाला।

डॉ. सुरजीत विक्रमन, एनआईआरडीपीआर के एसोसिएट प्रोफेसर ने खाद्य और कृषि उद्योगों में मूल्य श्रृंखला विकास पर चर्चा का नेतृत्व किया। उन्होंने कृषि मूल्य श्रृंखला की समग्र उत्पादकता और दक्षता में सुधार के लिए विभिन्न हितधारकों-किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं, व्यापारियों और उपभोक्ताओं को शामिल करने के महत्व पर प्रकाश डाला। सत्र में कृषि मूल्य श्रृंखलाओं को सफलतापूर्वक विकसित करने के लिए आवश्यक तत्वों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण सफलता कारकों के रूप में नवाचार, टीमवर्क और स्थिरता पर जोर दिया गया। विभिन्न मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण पेश किए गए।

श्री एल. रवि तेजा का सत्र सुगंधित पौधों और आवश्यक तेलों को उगाने, निकालने और बेचने में रुचि रखने वालों के लिए एक मैनुअल के रूप में काम आया। उन्होंने सुगंधित फसलों की खेती और आवश्यक तेलों के निष्कर्षण पर प्रतिभागियों के साथ बातचीत की, मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और लागत कम करने के लिए पारंपरिक तरीकों पर लौटने की आवश्यकता पर जोर दिया। जैविक उत्पादों से जुड़े मुद्दे, जैसे असंगत परिणाम और कम सरकारी सहायता, और आज की कृषि चुनौतियों का सामना करने के लिए सतत खेती के तरीकों पर भी चर्चा की गई।

प्रबंधन पर सुश्री बाला साहिती करावडी के संवादात्मक सत्र में ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ाने के लिए आवश्यक सिद्धांतों का परिचय दिया गया। दृष्टि और नेतृत्व, रणनीतिक योजना, नवाचार और प्रौद्योगिकी, परिचालन दक्षता, ग्राहक फोकस, वित्तीय प्रबंधन, प्रतिभा प्रबंधन, शासन और नैतिकता के सिद्धांतों को लिज्जत, अमूल और लिशियस जैसी संबंधित उद्यमी सफलता की कहानियों के साथ जोड़ा गया। सत्र में ग्रामीण व्यवसायों के फलने-फूलने के लिए सामुदायिक जुड़ाव, स्थायी पद्धतियों, अनुकूलनशीलता और नवाचार के महत्व पर जोर दिया गया।

डॉ. नित्या वी. जी., एनआईआरडीपीआर की सहायक प्रोफेसर ने सामूहिक और एकत्रीकरण मॉडल: एफपीओ का मामला विषय पर एक सत्र का संचालन किया, जिसमें भारत में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। उन्होंने किसानों की आय और बाजार तक पहुंच बढ़ाने, सामूहिक सौदेबाजी को सक्षम बनाने, लेन-देन की लागत कम करने और संसाधनों तक पहुंच में सुधार करने की उनकी क्षमता पर प्रकाश डाला। एनआरएलएम-संसाधन प्रकोष्ठ की उप निदेशक डॉ. ज्योति प्रकाश मोहंती ने ओआरएमएएस – ओडिशा ग्रामीण विकास और विपणन सोसायटी पर मामला अध्ययन प्रस्तुत किया । हालाँकि ओआरएमएएस एक लोकप्रिय ब्रांड नाम है, लेकिन बहुत से लोग इसके द्वारा किए जाने वाले व्यापक और अभिनव कार्यों से अनजान थे। यह इस बात का उदाहरण है कि उत्पादक समूहों, एफपीओ और विभिन्न विपणन गतिविधियों की स्थापना और समर्थन के माध्यम से स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने से ओडिशा की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर काफी प्रभाव पड़ा है। प्रतिभागियों ने आईसीएआर नार्म (राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान अकादमी) में ए-आइडिया इनक्यूबेटर का भी दौरा किया, जहाँ उन्होंने संभावित कृषि-उद्यमियों का समर्थन करने वाले इनक्यूबेशन और फंडिंग के तरीकों के बारे में अपने ज्ञान को बढ़ाया।

यह प्रशिक्षण कृषि उद्यमियों और एमएसएमई के लिए उपलब्ध अवसरों और सहायता तंत्रों को समझने के लिए एक मूल्यवान मंच के रूप में कार्य करता है, जो इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह सराहनीय है कि कई योजनाएं समावेशी विकास को प्राथमिकता देती हैं, जिसमें महिलाओं और कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। टीओटी का परिणाम निश्चित रूप से उद्यमियों, नीति निर्माताओं और अन्य लोगों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा ताकि इसके माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया जा सके। जैसा कि शीर्षक से पता चलता है, प्रशिक्षण ने प्रतिभागियों को तैयार करने में अपनी भूमिका निभाई है, जो बदले में अपने ग्रामीण समुदायों में मौजूदा और महत्वाकांक्षी उद्यमियों के उत्थान को प्रभावित करेंगे।

डॉ. पार्थ प्रतिम साहू और डॉ. रमेश शक्तिवेल ने संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का समन्वयन किया।

(यह रिपोर्ट एक प्रतिभागी, सुश्री रिया टॉमी, एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलो, केरल द्वारा डॉ. पार्थ प्रतिम साहू के इनपुट्स के साथ तैयार की गई है)

मामला अध्ययन:

उत्तराखंड के भुरमुनी में रागी मूल्य श्रृंखला में दक्षता और अंतर-फर्म संबंधों की जांच

श्री आशुतोष धामी

छात्र, पीजीडीएम-आरएम, एनआईआरडीपीआर

tashudham@gmail.com

परिचय

रागी की उत्तराखंड में अपार संभावनाएं हैं, जहां यह छोटे पैमाने के किसानों के लिए पारंपरिक कृषि प्रणालियों का हिस्सा है। यह न्यूनतम इनपुट के साथ पनपता है और कीटों और बीमारियों, लवणता, छोटे उगने के मौसम, जलभराव और सूखे का प्रतिरोध करता है। इसके पोषण संबंधी स्वरूप के अलावा जिसमें कैल्शियम और पोटेशियम की उच्च मात्रा शामिल है, ये गुण इसे कई ग्रामीण समुदायों में खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ आर्थिक स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण फसल बनाते हैं।

खास तौर पर उष्णकटिबंधीय और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में, इसके महत्व के बावजूद, फिंगर बाजरा का बड़े पैमाने पर कम उपयोग किया जाता है। ये विशेषताएँ खाद्य सुरक्षा में सुधार और मूल्य-वर्धित उत्पादों को विकसित करने की क्षमता प्रदान करती हैं, खासकर विकासशील देशों में। उत्तराखंड की एक बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है, जहां छोटे किसानों की आजीविका में रागी महत्वपूर्ण है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहाड़ी क्षेत्रों में जीविका के लिए खेती करते हैं।

खेती और उत्पादन की गतिशीलता

इस लेख में लेखक ने रागी मूल्य शृंखला की गतिशीलता की जांच की है, जिसका ध्यान उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के भुरमुनी गांव पर केंद्रित है। उत्तराखंड की एक बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है, जहां छोटे किसानों की आजीविका में रागी की फसल महत्वपूर्ण है, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में जीविका चलाने वाले किसानों के लिए। मडुआ उत्तराखंड में रागी का स्थानीय नाम है, जहाँ यह छोटे पैमाने के किसानों के लिए पारंपरिक कृषि प्रणालियों का हिस्सा है। भुरमुनी में रागी की खेती न केवल जीविका का स्रोत है, बल्कि आजीविका का आधार भी है, खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए। ये मेहनती लोग अपनी ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा रागी के लिए आवंटित करते हैं, जो इसकी अनुकूलता और आर्थिक महत्व को रेखांकित करता है। कीटों के संक्रमण और सिंचाई की कमी जैसी बाधाओं का सामना करने के बावजूद, किसान फसल के पोषण संबंधी लाभों और बाज़ार की मांग से प्रेरित होकर अडिग रहते हैं।

भूमि जोतों के वितरण से पता चलता है कि भुरमुनी में अधिकांश किसान छोटे और सीमांत हैं। यह जनसांख्यिकी पहाड़ी क्षेत्रों में निर्वाह खेती को समर्थन देने में रागी की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है, जहाँ चावल और सोयाबीन जैसे विकल्प भी अपना स्थान पाते हैं, लेकिन रागी की बहुमुखी प्रतिभा और व्यवहार्यता से मेल नहीं खाते। किसान अपनी लगभग 55% भूमि रागी की खेती के लिए आवंटित करते हैं, जो स्थानीय पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल होने और समुदाय के भीतर इसके आर्थिक महत्व को दर्शाता है।

रागी की वार्षिक उपज में काफी भिन्नता होती है, जो विविध कृषि पद्धतियों, संसाधनों की उपलब्धता और सामाजिक-आर्थिक कारकों से प्रभावित होती है। किसान कम अनुकूल परिस्थितियों में 10 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक की उपज की रिपोर्ट करते हैं, जबकि अपेक्षित पद्धतियों और अनुकूल परिस्थितियों में प्रति हेक्टेयर 500 किलोग्राम से अधिक उपज हो सकती है। यह व्यापक भिन्नता कृषि पद्धतियों में सुधार, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और फसल की पैदावार पर जलवायु उतार-चढ़ाव के प्रभाव को कम करने के लिए लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

रागी मूल्य शृंखला में चुनौतियाँ

भुरमुनी में रागी मूल्य श्रृंखला को खेती से लेकर प्रसंस्करण और विपणन तक अपने विभिन्न चरणों में बहुआयामी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। खेती के चरण में, किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों तक सीमित पहुँच, अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएँ और कीटों के संक्रमण जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियाँ न केवल उत्पादकता को प्रभावित करती हैं बल्कि छोटे किसानों के बीच फसल के बाद के नुकसान और आर्थिक अस्थिरता में भी योगदान देती हैं।

एकत्रीकरण केंद्रों पर अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के कारण एकत्रीकरण और प्रसंस्करण चरणों में चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। उचित गुणवत्ता नियंत्रण उपायों और भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण उत्पाद की गुणवत्ता संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता विश्वास प्रभावित होता है। इसके अलावा, आधुनिक प्रसंस्करण उपकरणों और कुशल श्रमिकों की अनुपस्थिति रागी प्रसंस्करण इकाईयों में दक्षता और गुणवत्ता आश्वासन को और बाधित करती है।

बाजार की गतिशीलता रागी मूल्य श्रृंखला में हितधारकों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां भी पेश करती है। उपभोक्ता वरीयताओं में बदलाव, रागी के पोषण संबंधी लाभों के बारे में सीमित जागरूकता और बाजार की मांग में उतार-चढ़ाव बाजार में पैठ और उत्पाद विविधीकरण में बाधा उत्पन्न करते हैं। ये चुनौतियाँ उपभोक्ता शिक्षा को बढ़ाने, उत्पाद दृश्यता में सुधार करने और रागी-आधारित उत्पादों के लिए बाजार संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रणनीतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।

हस्तक्षेप और नवाचार

लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता को समझते हुए, स्थानीय संस्थाओं और सरकारी एजेंसियों ने भुरमुनी में रागी मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए कई पहल की हैं। कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) और जिला कृषि विभाग किसानों को तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण कार्यक्रम और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों तक पहुँच प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन पहलों का उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, स्थायी खेती के तरीकों को बढ़ावा देना और जलवायु परिवर्तनशीलता के प्रति लचीलापन बढ़ाना है।

एसबीआई ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) जैसी संस्थाओं द्वारा क्रियान्वित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों ने रागी प्रसंस्करण, उद्यमिता और बाजार पहुंच में प्रशिक्षण के माध्यम से महिला किसानों को सशक्त बनाया है। ये कार्यक्रम महिलाओं को रागी मूल्य श्रृंखला में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करते हैं, जिससे समुदाय के भीतर जेंडर समावेशिता और आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा मिलता है।

उत्पादक कंपनियों की स्थापना और हितधारकों के बीच सहयोग को मजबूत करने के प्रयास रागी मूल्य श्रृंखला की दक्षता और स्थिरता को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। उत्पादक कंपनियाँ किसानों को अपनी उपज को एकत्र करने, सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति तक पहुँचने और बाज़ार तक पहुँच को सुव्यवस्थित करने के लिए एक मंच प्रदान करती हैं। ये पहल न केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती हैं बल्कि भुरमुनी गाँव में सामूहिक कार्रवाई और सामुदायिक विकास को भी बढ़ावा देती हैं।

रागी मूल्य शृंखला में महिलाओं की भूमिका

भुरमुनी में रागी मूल्य श्रृंखला में महिलाएँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो खेती और प्रसंस्करण दोनों गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। पारंपरिक रूप से कृषि में सीमान्तीकृत महिलाएँ रागी जैसी पारंपरिक फसलों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से की गई पहलों में प्रमुख हितधारक के रूप में उभरी हैं। क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और उद्यमिता प्रशिक्षण ने महिलाओं को उत्पादक कंपनियों में नेतृत्व की भूमिका निभाने में सक्षम बनाया है, जिससे कृषि पद्धतियों में नवाचार और स्थिरता की संस्कृति को बढ़ावा मिला है।

खेती और प्रसंस्करण में अपने योगदान के अलावा, भुरमुनी में महिलाएँ रागी की खेती से जुड़े पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक पद्धतियों को संरक्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और सामुदायिक पहलों में उनकी भागीदारी ने उन्हें स्थायी कृषि पद्धतियों और संसाधनों तक समान पहुँच की वकालत करने के लिए सशक्त बनाया है।

बाजार की गतिशीलता और उपभोक्ता प्राथमिकताएं

भुरमुनी में रागी आधारित उत्पादों के लिए उपभोक्ता जागरूकता और मांग बाजार की गतिशीलता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जबकि रागी के आटे और नमकीन जैसे पारंपरिक उत्पादों की लगातार मांग बनी रहती है, रागी के लड्डू और बिस्कुट जैसे नए उत्पादों में विविधता लाने में उपभोक्ता स्वीकृति और बाजार में पैठ से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उपभोक्ता शिक्षा को बढ़ाने, रागी के पोषण संबंधी लाभों को बढ़ावा देने और उत्पाद पैकेजिंग और ब्रांडिंग में सुधार करने के उद्देश्य से रणनीतियाँ बाजार की पहुँच बढ़ाने और मांग को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक हैं।

बाजार से जुड़ाव स्थापित करने और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और प्रत्यक्ष उपभोक्ता जुड़ाव सहित वैकल्पिक बिक्री चैनलों की खोज करने के प्रयास, बाजार पहुंच का विस्तार करने और उत्पाद दृश्यता बढ़ाने के अवसर प्रदान करते हैं। ये पहल न केवल हितधारकों के लिए राजस्व धाराओं में विविधता लाती हैं, बल्कि भुरमुनी में रागी मूल्य श्रृंखला के समग्र विकास और स्थिरता में भी योगदान देती हैं।

भविष्य की संभावनाएं और स्थिरता

भविष्य की ओर देखते हुए, भुरमुनी में रागी मूल्य श्रृंखला का सतत विकास सहयोगी प्रयासों, सूचित नीतियों और सामुदायिक सहभागिता पर निर्भर करता है। बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को बढ़ाना और बाजार संबंधों को बढ़ावा देना उत्पादकता में सुधार, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और छोटे किसानों के बीच आर्थिक व्यवहार्यता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना, जेंडर-समावेशी नीतियों को बढ़ावा देना और उद्यमशीलता कौशल को बढ़ावा देना रागी मूल्य श्रृंखला में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तकनीकी नवाचारों, सतत खेती के तरीकों और बाजार संचालित रणनीतियों का लाभ उठाकर, हितधारक भुरमुनी गांव में आर्थिक विकास और सामुदायिक विकास के लिए नए अवसरों को खोल सकते हैं।

निष्कर्ष

निष्कर्ष के तौर पर, भुरमुनी गांव में रागी मूल्य श्रृंखला पारंपरिक फसलों को पुनर्जीवित करने और सतत कृषि को बढ़ावा देने में निहित चुनौतियों और अवसरों दोनों का उदाहरण है। प्रणालीगत चुनौतियों का समाधान करके और अभिनव समाधानों का लाभ उठाकर, हितधारक आर्थिक विकास, खाद्य सुरक्षा और सामुदायिक विकास के लिए नए अवसरों को खोल सकते हैं।

जैसे-जैसे प्रयास सफल होते जा रहे हैं, भुरमुनी सतत कृषि पद्धतियों और समावेशी आर्थिक विकास के लिए एक मॉडल के रूप में उभरने के लिए तैयार है। जीवंत और व्यवहार्यता रागी मूल्य श्रृंखला को पोषित करके, हितधारक स्थायी प्रभाव पैदा कर सकते हैं, स्थानीय समुदायों को सशक्त बना सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्ध भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं।

(यह नोट प्रोफेसर ज्योतिस सत्यपालन, डॉ. पार्थ प्रतिम साहू, एसोसिएट प्रोफेसर, एनआईआरडीपीआर और श्री निखिलेश जोशी, निदेशक – एसबीआई ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (एसबीआई आरएसईटीआई), पिथौरागढ़, उत्तराखंड के मार्गदर्शन में तैयार की गई 3 महीने की इंटर्नशिप रिपोर्ट से लिया गया है)

डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत जेंडर संसाधन केंद्रों की स्थापना और संचालन पर टीओटी

डीएवाई-एनआरएलएम के तहत प्रवर्तित जेंडर संसाधन केंद्र (जीआरसी) सभी राज्यों में ग्रामीण महिलाओं को अपने मुद्दे उठाने तथा हाशिए पर पड़े लोगों के हितों की वकालत करके और सामूहिक कार्रवाई की ताकत पर जोर देकर नीति-स्तरीय परिवर्तनों को प्रभावित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करते हैं। जीआरसी ग्रामीण महिलाओं और सीमान्तीकृत वर्गों को एक ही छत के नीचे एकीकृत सहायता, सेवाएं और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इसमें संदर्भ तंत्र के माध्यम से अधिकार और हक, चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक, कानूनी, आश्रय, पुनर्वास और अन्य परामर्श सहायता शामिल है।

का दौरा किया

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) के डीएवाई-एनआरएलएम संसाधन प्रकोष्ठ ने 20 से 22 जून 2024 तक संस्थान के हैदराबाद परिसर में डीएवाई-एनआरएलएम के तहत जेंडर रिसोर्स सेंटर की स्थापना और कामकाज पर प्रशिक्षकों के तीन दिवसीय प्रशिक्षण (टीओटी) के दो बैच आयोजित किए। कार्यक्रम में 12 राज्यों के पचास एसआरएलएम अधिकारियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम का उद्देश्य जेंडर रिसोर्स सेंटर की स्थापना और कार्यों के बारे में प्रतिभागियों के ज्ञान को बढ़ाना था। स्त्रोत व्यक्तियों में सुश्री ए. कलमानी, सुश्री पी. ए. देवी, श्री के. वेंकटेश्वर राव और श्री राजीव रंजन सिंह द्वारा सुगम बनाए गए प्रमुख विषयों में एनआरएलएम ढांचे के भीतर जेंडर अधिदेश, संस्थागत तंत्र, जेंडर रिसोर्स सेंटर की पृष्ठभूमि और आवश्यकता, जीआरसी के उद्देश्य और मार्गदर्शक सिद्धांत, जेंडर रिसोर्स सेंटर की संरचना और जेंडर रिसोर्स सेंटर द्वारा प्रदान की जाने वाली भूमिका, जिम्मेदारियाँ और सेवाएँ शामिल थीं।

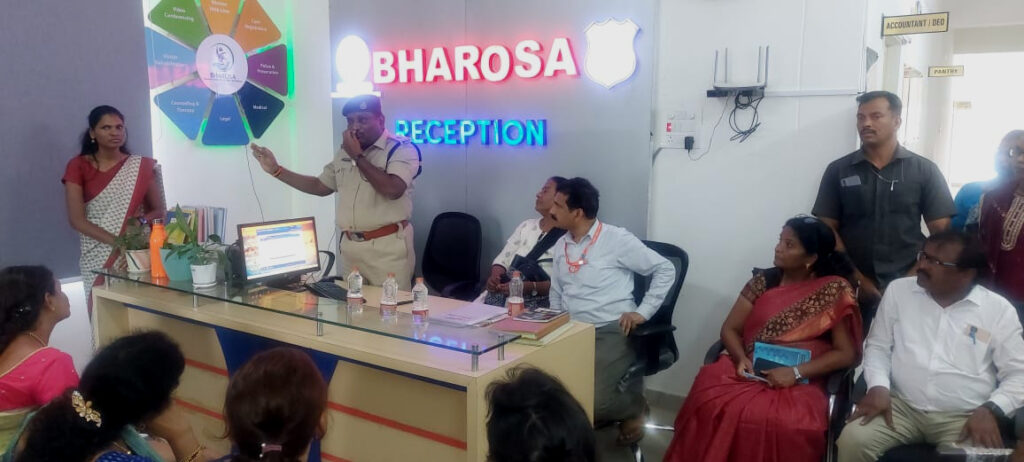

प्रतिभागियों के व्यावहारिक प्रदर्शन और प्रासंगिक समझ के लिए तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में एक दिवसीय क्षेत्रीय दौरे का भी आयोजन किया गया, जहां प्रतिभागियों ने सखी मंच (वन-स्टॉप सेंटर), भरोसा केंद्र, जीआरसी और जिला संघ की जेंडर समिति के लाभार्थियों और पदाधिकारियों के साथ बातचीत की।

प्रशिक्षण के बाद, प्रतिभागी अपने-अपने राज्यों में जेंडर संसाधन केंद्रों की स्थापना और गुणवत्तापूर्ण संचालन के लिए एसआरएलएम स्टाफ और कैडर को क्रमिक रूप से प्रशिक्षित करेंगे।

(यह रिपोर्ट श्री राजीव रंजन सिंह, मिशन कार्यकारी, डीएवाई-एनआरएलएम संसाधन प्रकोष्ठ द्वारा तैयार की गई है, जिसमें डॉ. चौ. राधिका रानी, एसोसिएट प्रोफेसर और निदेशक-डीएवाई-एनआरएलएम संसाधन प्रकोष्ठ, एनआईआरडीपीआर के इनपुट शामिल हैं)

ब्लॉक विकास अधिकारियों के लिए ग्रामीण विकास नेतृत्व पर छठा प्रबंधन विकास कार्यक्रम

हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) के मानव संसाधन विकास केंद्र (सीएचआरडी) ने अपने परिसर में 18 से 22 जून 2024 तक ब्लॉक विकास अधिकारियों (बीडीओ) के लिए ग्रामीण विकास नेतृत्व पर प्रबंधन विकास कार्यक्रम पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरल, हरियाणा, पुडुचेरी और पंजाब के 32 बीडीओ ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, जो इस श्रृंखला का पांचवां कार्यक्रम था।

एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख, सीआरटीसीएन के साथ बीडीओ

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ब्लॉक प्रशासन के लिए प्रासंगिक प्रबंधन और ग्रामीण विकास की अवधारणाओं पर बीडीओ को अभिमुख करना, उन्हें विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों और विकासात्मक मुद्दों को हल करने की रणनीतियों के बीच अंतर सीखने में सक्षम बनाना, उन्हें विभिन्न सामाजिक क्षेत्र के मुद्दों को हल करने की उनकी क्षमता को पहचानना और ब्लॉक विकास विजन योजना तैयार करने के लिए बीडीओ को कौशल से लैस करना था।

डॉ. लखन सिंह, एनआईआरडीपीआर के मानव संसाधन विकास केंद्र के सहायक प्रोफेसर ने इस कार्यक्रम का समन्वय किया। कार्यक्रम शुरू होने से पहले उन्होंने कार्यक्रम की आवश्यकता, मांग और महत्व, पाठ्यक्रम डिजाइन और विषय-वस्तु के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने आगे विस्तार से बताया कि इससे बीडीओ अपने पदों पर वापस आने पर अपने कर्तव्यों का अधिक प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकेंगे।

प्रख्यात और विषय विशेषज्ञों ने प्रमुख सत्रों में व्याख्यान दिए, जैसे कि एमजीएनआरईजीएस: स्थापना के बाद से इसके प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन, ग्रामीण विकास में एसएमई की भूमिका, समग्र शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के साथ ग्रामीण भारत में बुनियादी शिक्षा के मुद्दे, सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण की दिशा में दृष्टिकोण और रणनीतियां, ओडीएफ गांवों को बनाए रखने में मुद्दे और चुनौतियां, ग्रामीण विकास के लिए जेंडर मुद्दों को समझना, सुशासन के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही, नेतृत्व गुण, सामाजिक लेखा परीक्षा तंत्र के माध्यम से अधिकार-आधारित विकास और सामाजिक उत्तरदायित्व, व्यवहार प्रबंधन सहित संचार और सॉफ्ट कौशल, प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना: भू-सूचना विज्ञान प्रणाली का उपयोग, ग्रामीण विकास में प्रतिमान बदलाव, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के माध्यम से ग्रामीण युवाओं का कौशल विकास: बीडीओके की भूमिका, ग्रामीण भारत में पेयजल का परिदृश्य, एबीपी लक्ष्यों के आधार पर ब्लॉक विकास विजन योजना तैयार करना आदि।

कार्यान्वित गतिविधियों के बारे में बता रहे हैं

प्रतिभागियों को तेलंगाना के रंगा रेड्डी जिले के कंदुकुर मंडल में सरस्वतीगुडा मॉडल ग्राम पंचायत के क्षेत्रीय दौरे पर ले जाया गया, जहाँ उन्हें विकास संबंधी गतिविधियों को देखने और ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों से बातचीत करने का अवसर मिला। इसके अलावा, उन्होंने ग्रामीण विकास के लिए उपयुक्त तकनीकों के प्रदर्शन के लिए संस्थान के परिसर में स्थित ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क (आरटीपी) का दौरा किया।

प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए

कार्यक्रम का मूल्यांकन बीडीओ द्वारा पांच-बिंदु पैमाने पर किया गया, जिन्होंने इसे उत्कृष्ट माना। समापन सत्र के दौरान, बीडीओ ने अपने कौशल और ज्ञान को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक सभी विषयों को शामिल करके कार्यक्रम को डिजाइन करने के लिए पाठ्यक्रम निदेशक की सराहना की। एक मॉडल ग्राम पंचायत का फील्ड दौरा अधिक जानकारीपूर्ण था, जहाँ उन्हें सर्वोत्तम पद्धतियों और सफलता की कहानियों के बारे में जानकारी दी गई।

प्रतिभागियों ने संस्थान के परिसर में अपने प्रवास के दौरान उन्हें प्रदान की गई सुविधाओं पर अपनी अत्यधिक संतुष्टि जाहिर की।

समापन सत्र में, कार्यक्रम निदेशक ने बीडीओ को भागीदारी का प्रमाण पत्र सौंपा।

महात्मा गांधी नरेगा के माध्यम से सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने के रोडमैप पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान के मजदूरी रोजगार और आजीविका केंद्र ने हैदराबाद के राजेंद्रनगर स्थित अपने परिसर में 19 से 21 जून 2024 तक ‘महात्मा गांधी नरेगा के माध्यम से सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के रोडमैप’ पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

महात्मा गांधी नरेगा सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लक्ष्यों में गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण, सतत कृषि को बढ़ावा देना, समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना, जेंडर समानता और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना, सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और स्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करना, सभी के लिए उत्पादक रोजगार और सभ्य कार्य, व्यवहार्य बुनियादी ढांचे का निर्माण, असमानता, जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों को कम करना आदि शामिल हैं। स्थानीयकरण 2030 एजेंडा को प्राप्त करने में उप-राष्ट्रीय संदर्भों को ध्यान में रखने की प्रक्रिया है – लक्ष्य और लक्ष्य निर्धारित करने से लेकर कार्यान्वयन के साधनों का निर्धारण करने और प्रगति को मापने और निगरानी करने के लिए संकेतकों का उपयोग करने तक।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य निचले स्तर से ऊपर की ओर कार्रवाई के माध्यम से सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति पर चर्चा करना था, जो महात्मा गांधी नरेगा की एक प्रमुख विशेषता है और यह कि किस प्रकार सतत विकास लक्ष्य स्थानीय विकास नीति के लिए रूपरेखा प्रदान कर सकते हैं। जबकि एसडीजी वैश्विक हैं, उनकी उपलब्धि किसी विशिष्ट क्षेत्र में उन्हें वास्तविकता बनाने की क्षमता पर निर्भर करेगी। सभी एसडीजी के लक्ष्य सीधे स्थानीय और क्षेत्रीय सरकारों की जिम्मेदारियों से संबंधित हैं, खासकर बुनियादी सेवाएं प्रदान करने में। इस कारण से, स्थानीय और क्षेत्रीय सरकारों को 2030 एजेंडा के केंद्र में होना चाहिए। स्थानीय स्थान अंततः वितरण और विकास का मुख्य स्थल हैं; इस प्रकार स्थानीय सरकार सतत विकास की सफलता के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत विभिन्न राज्यों से 36 अधिकारियों के पंजीकरण के साथ हुई। वेतन रोजगार एवं आजीविका केंद्र की प्रमुख (प्रभारी) डॉ. सी. धीरजा ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने उद्घाटन भाषण दिया और महात्मा गांधी नरेगा के प्राथमिक उद्देश्यों पर जोर दिया। प्रतिभागियों के साथ उनकी बातचीत के बाद, एक प्रशिक्षण-पूर्व प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई।

डॉ. दिगंबर ए. चिमनकर प्रशिक्षण कार्यक्रम के एसोसिएट प्रोफेसर और निदेशक ने महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम और दिशानिर्देश, सतत विकास लक्ष्यों को संबोधित करते हुए श्रम बजट की तैयारी, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य कार्यक्रमों के साथ मनरेगा का अभिसरण, जलवायु व्यवहार्यता और महात्मा गांधी नरेगा और सतत विकास लक्ष्यों के तहत मनरेगा अनुमेय कार्य, साझा संपत्ति संसाधनों का प्रबंधन और मनरेगा, मनरेगा के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मनरेगा अनुमेय कार्यों का मानचित्रण: गतिविधि-आधारित विषयों पर सत्र लिए।

डॉ. सोनल मोबार रॉय, सहायक प्रोफेसर ने मनरेगा के तहत सतत विकास लक्ष्यों और सामाजिक समावेशन तथा जेंडर संवेदनशीलता पर चर्चा की। डॉ. रमेश शक्तिवेल, एसोसिएट प्रोफेसर ने ग्रामीण विकास में सतत प्रौद्योगिकी पर एक सत्र लिया, जबकि डॉ. पी. अनुराधा, सहायक प्रोफेसर ने मनरेगा पर मामला अध्ययन के बारे में बात की।

डॉ. दिगंबर चिमनकर और डॉ. सोनल मोबार रॉय ने प्रशिक्षण प्रबंधक श्री बी. रमेश, जूनियर फेलो डॉ. जयश्री, अनुसंधान सहयोगी डॉ. तंद्रा मंडल और परियोजना सहायक-सह-लेखाकार श्री नरेश कुमार के सहयोग से प्रशिक्षण का संचालन किया।

एनआईआरडीपीआर में अधिकारियों के लिए तेलुगु कक्षाएं शुरू हुई

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान के संकाय और कर्मचारियों के लिए 19 जून 2024 से साप्ताहिक तेलुगु कक्षाएं प्रारंभ की गई ।

पहले दिन लगभग 25 अधिकारी/कर्मचारी तेलुगु कक्षा में शामिल हुए। कनिष्ठ हिंदी अनुवादक श्रीमती अन्नपूर्णा ने तेलुगु शिक्षक, अधिकारियों और कर्मचारियों का तेलुगु कक्षा में स्वागत किया। चूंकि एनआईआरडीपीआर ग्रामीण विकास और पंचायती राज से जुड़ा एक संस्थान है, इसलिए संकाय सदस्यों को तेलुगु भाषा के अच्छे ज्ञान के बिना ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना चुनौतीपूर्ण लग रहा था। इसके अलावा, कई अन्य कर्मचारियों ने तेलुगु भाषा सीखने की इच्छा व्यक्त की; इसलिए, सक्षम प्राधिकारी ने बुनियादी तेलुगु भाषा कक्षाओं को मंजूरी दे दी। तेलुगु भाषा सीखने से अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर काम करना और ग्रामीण लोगों से बातचीत करना आसान हो जाएगा।

कनिष्ठ हिंदी अनुवादक श्रीमती वी. अन्नपूर्णा कक्षाओं का समन्वय कर रही हैं। उपरोक्त कक्षा श्रीमती अनीता पांडे, सहायक निदेशक (राजभाषा) के मार्गदर्शन में आयोजित की गई, तथा राजभाषा अनुभाग के अन्य स्टाफ सदस्यों ने समन्वय किया।

एनआईआरडीपीआर ने 2024 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इस अवसर पर 21 जून 2024 को संस्थान परिसर स्थित खेल परिसर में एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम में रजिस्ट्रार एवं निदेशक (प्रशासन) श्री के. मनोज कुमार, सहायक रजिस्ट्रार (ई) डॉ. प्रणब कुमार घोष, सहायक निदेशक, प्रशासन (अनुभाग-I) डॉ. एस. रघु, संकाय सदस्य, कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य शामिल हुए। श्री के. मनोज कुमार ने सभा को संबोधित किया और अतिथियों का स्वागत किया। योग साधक एवं प्रेरक वक्ता श्री महेंद्र गुरु और योग प्रशिक्षक श्री सुरेश बाबू ने अतिथि के रूप में इस अवसर की शोभा बढ़ाई और योग सत्रों का नेतृत्व किया।

श्री के. मनोज कुमार ने अतिथियों का अभिनंदन किया। जनसंपर्क अधिकारी श्री के. सी. बेहरा ने कार्यक्रम का समन्वयन किया।

फोटो और वीडियो:

यूबीए गतिविधियाँ :

हार्ट कार्यक्रम: यूबीए के तहत सामुदायिक सेवा में एमबीबीएस छात्रों के लिए अभिविन्यास

उन्नत भारत अभियान (यूबीए) शिक्षा मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है और इसके तहत, एनआईआरडीपीआर एक विषय विशेषज्ञ समूह के साथ-साथ एक क्षेत्रीय समन्वय संस्थान के रूप में कार्य करता है।

चेन्नई के यूबीए प्रतिभागी संस्थानों में से एक, श्री सत्या मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट ने उन्नत भारत अभियान (यूबीए) के सहयोग से रैपिड टेक्नीक (हार्ट) द्वारा स्वास्थ्य मूल्यांकन कार्यक्रम का आयोजन किया।

इसे प्रथम वर्ष के एमबीबीएस छात्रों को त्वरित डेटा संग्रह तकनीकों का उपयोग करके सामुदायिक स्वास्थ्य मूल्यांकन में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। छह दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य 215 छात्रों को गुणात्मक शोध के लिए आवश्यक कौशल से लैस करना और ग्रामीण स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में उनकी समझ को बढ़ाना था। यूबीए द्वारा अपनाए गए कीरापक्कम गांव में सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक फील्डवर्क के साथ जोड़ते हुए, हार्ट कार्यक्रम का उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा और वास्तविक दुनिया की स्वास्थ्य चुनौतियों के बीच की खाई को पाटना था तथा भावी डॉक्टरों के बीच समुदाय-आधारित स्वास्थ्य देखभाल के प्रति गहरी समझ को बढ़ावा देना था।

हार्ट (त्वरित तकनीकों द्वारा स्वास्थ्य मूल्यांकन) कार्यक्रम की शुरुआत श्री सत्या मेडिकल कॉलेज एवं शोध संस्थान के 215 प्रथम वर्ष के एमबीबीएस छात्रों के आधारभूत ज्ञान का आकलन करने के लिए एक पूर्व-परीक्षण प्रश्नावली के साथ हुई। विभागाध्यक्ष ने विद्यार्थियों को कार्यक्रम के उद्देश्यों और संरचना से परिचित कराया। डॉ. सुरेखा ने गुणात्मक शोध विधियों की मूल बातें पर एक सत्र का नेतृत्व किया, जिसमें सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए), ट्रांसेक्ट वॉक, सामाजिक मानचित्रण और विभिन्न विश्लेषण तकनीकों जैसे उपकरणों का परिचय दिया गया। दोपहर का समय संचार कौशल को बढ़ाने के लिए समर्पित था, जो प्रभावी डॉक्टर-रोगी और समुदाय के बीच बातचीत के लिए महत्वपूर्ण है। दिन का समापन यूबीए द्वारा अपनाए गए गांव कीरापक्कम के बाद के क्षेत्र दौरे के लिए उप-समूहों के गठन के साथ हुआ।

दूसरे दिन, छात्रों को केरापक्कम गांव ले जाया गया और उन्हें पीआरए उपकरणों के साथ व्यावहारिक अनुभव के लिए समूहों में विभाजित किया गया। प्रत्येक समूह ने संकाय सदस्यों के मार्गदर्शन में स्थानीय ग्रामीणों के साथ ट्रांज़ेक्ट वॉक और सामाजिक मानचित्रण गतिविधियाँ आयोजित कीं, जिससे मूल्यवान डेटा एकत्र किया गया। दोपहर के सत्र में इस डेटा को दृश्य चार्ट और मॉडल में बदलने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिससे सामुदायिक स्वास्थ्य मूल्यांकन की व्यावहारिक समझ को बढ़ावा मिला। इस अभ्यास ने छात्रों के डेटा संग्रह कौशल को निखारा और ग्रामीण आबादी के स्वास्थ्य मुद्दों और जरूरतों के बारे में जानकारी प्रदान की।

तीसरे दिन छात्रों को एनएमसी द्वारा शुरू किए गए परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम (एफएपी) से परिचित कराया गया, जिसमें दत्तक ग्रहण परिवारों के साथ दीर्घकालिक जुड़ाव पर प्रकाश डाला गया। उन्हें मोबाइल-आधारित डेटा संग्रह उपकरण एपि-कलेक्ट के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण मिला, और प्राथमिक चिकित्सा किट को इकट्ठा करना सीखा। विश्व कुष्ठ रोग दिवस के अवसर पर, इस बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस दिन एसएसएसएमसीआरआई द्वारा प्रदान की जाने वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी अनिवार्यताओं और अस्पताल सेवाओं पर सत्र भी आयोजित किए गए, जिसमें छात्रों को उनके अगले क्षेत्र दौरे के लिए तैयार किया गया।

चौथे दिन, छात्रों ने निर्धारित परिवारों से जनसांख्यिकीय डेटा एकत्र करने के लिए कीरापक्कम गांव का पुनः दौरा किया। दोपहर का समय डेटा प्रविष्टि और विश्लेषण के लिए समर्पित था, जिसका मार्गदर्शन डॉ. कर्णबूपथी ने किया, जिन्होंने बुनियादी डेटा प्रबंधन तकनीकों पर एक सत्र प्रदान किया। इस अभ्यास ने छात्रों को सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान में सटीक डेटा संग्रह और विश्लेषण के महत्व को सिखाया।

5वें दिन, छात्रों ने पीआरए गतिविधियों से अपने चार्ट और मॉडल पूरे किए। उन्होंने अंतिम दिन के लिए पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार किए, और दोपहर में बहुप्रतीक्षित मूवी रिव्यू और भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिससे सीखना परिचर्चात्मक और आनंददायक बन गया।

छठे दिन, कार्यक्रम का समापन छात्रों द्वारा अपने पीआरए चार्ट और मॉडल प्रदर्शित करने के साथ हुआ, जिसके बाद समूह प्रस्तुतियों में उनके सप्ताह भर की गतिविधियों का सारांश प्रस्तुत किया गया। परीक्षा के बाद मूल्यांकन और फीडबैक एकत्र किए गए, जिससे छात्रों के बीच महत्वपूर्ण ज्ञान लाभ का पता चला। सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुतियों और मॉडलों के लिए पुरस्कार दिए गए, और छात्रों द्वारा तैयार की गई प्राथमिक चिकित्सा किट ग्रामीणों को वितरित की गईं, जिन्होंने उनकी सराहना की।

हार्ट कार्यक्रम एक शानदार सफलता थी, जिसने एमबीबीएस छात्रों को गुणात्मक शोध विधियों और सामुदायिक स्वास्थ्य मुद्दों की गहरी समझ प्रदान की। फीडबैक ने संकेत दिया कि छात्रों ने सिखाए गए उपकरणों को व्यावहारिक और लाभकारी पाया, जिससे स्वास्थ्य सेवा में उनकी भविष्य की भूमिकाओं के लिए एक ठोस आधार तैयार हुआ।

अभिग्रहण गांवों के सरकारी स्कूलों को कंप्यूटर सिस्टम और सोलर लाइट प्रदान की गई

उन्नत भारत अभियान (यूबीए) के तहत शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, यूबीए सहभागी संस्थान, हैदराबाद के बंजारा हिल्स में मुफ्फखम जाह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने संगारेड्डी जिले के हनुमान नगर और तुनिकिला थांडा के अभिग्रहण गांवों के एक सरकारी स्कूल को दो कंप्यूटर प्रदान किए। इसका उद्देश्य दीक्षा वेबसाइट आदि और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे ऑनलाइन टूल का उपयोग करके जागरूकता को बढ़ावा देना और सीखने में सुधार करना था।

मुफ्फखम जाह कॉलेज ने बिजली कटौती के मद्देनजर गुडी थांडा, संगारेड्डी के स्कूली छात्रों को पढ़ाई में सुविधा प्रदान करने के लिए सौर लाइटें भी वितरित कीं।

एमईडी के प्रोफेसर डॉ. मोहम्मद सादक अली खान ने यूबीए सेल के सदस्यों और सहायक प्रोफेसरों डॉ. वी. धरम सिंह, डॉ. के. मोहम्मद रफी, श्री बरकत अली खान और डॉ. शेख इरफान सादक की मदद से कार्यक्रम का समन्वय किया।

एसआईआरडी/ईटीसी कॉर्नर

ईटीसी, नोंग्सडर में साबुन और मोमबत्ती बनाने पर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम

मेघालय के नोंग्सडेर स्थित विस्तार प्रशिक्षण केंद्र ने नोंगस्टोइन सी एंड आरडी ब्लॉक और मावकिरवाट सी एंड आरडी ब्लॉक में स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों, ग्राम रोजगार परिषदों और ग्रामीण युवाओं के लिए ‘साबुन और मोमबत्ती बनाने’ पर तीन दिवसीय कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए इस्तेमाल की गई कार्यप्रणाली में व्याख्यान-सह-चर्चा, व्यावहारिक और लाइव डेमो शामिल थे। इसे ऑडियो-विजुअल एड्स और पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन द्वारा भी समर्थित किया गया था। ईटीसी नोंग्सडर के संकाय सदस्य श्री लम्बोक धर ने कार्यक्रम का समन्वय किया। स्त्रोत व्यक्तियों को जिला और ब्लॉक अधिकारियों और डीएवाई-एनआरएलएम के एसएचजी कैडरों से चुना गया था।

साबुन और मोमबत्ती बनाना एक कला है और यह कला का सजावटी काम बन गया है जो कई तरह के आकार, आकार, रंग और सुगंध में आता है। इनका उपयोग शांतिपूर्ण, रोमांटिक माहौल बनाने के लिए किया जाता है और इनके आरामदायक प्रभाव के लिए इन्हें संजोया जाता है। साबुन और मोमबत्तियाँ हाल ही में घर की सजावट का एक बड़ा हिस्सा बन गई हैं, और इसने नई तकनीकों और सामग्रियों के विकास को प्रोत्साहित किया है।

प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रतिभागियों को घर-आधारित व्यवसाय बनाने के लिए आवश्यक बुनियादी ज्ञान, कौशल और तकनीक प्रदान करना था। इस पाठ्यक्रम को प्रतिभागियों को ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था ताकि उन्हें विपणन योग्य कौशल विकसित करने, रोजगार योग्य बनने, उद्यमशीलता विकास को प्रोत्साहित करने और सर्वोत्तम पद्धतियों का उपयोग करने के लिए आवश्यक उपकरणों से लैस किया जा सके।

प्रतिभागियों ने मोमबत्ती और साबुन बनाने की कला सीखी, जिसमें बुनियादी सामग्रियों से लेकर कस्टम क्रिएशन तक की जानकारी शामिल थी। प्रतिभागियों को सिद्धांत और व्यावहारिक तकनीकों के साथ-साथ साबुन और मोमबत्ती बनाने में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न प्रकार की सामग्रियों/संसाधनों और उपकरणों से भी परिचित कराया गया।

प्रशिक्षण के अंत में, प्रतिभागियों ने विभिन्न प्रकार के साबुन और मोमबत्तियाँ बनाईं और साबुन और मोमबत्ती बनाने की विधियों का प्रदर्शन और उपयोग किया। उन्होंने पैकेजिंग, लागत का अनुमान लगाने और उत्पादों पर लेबल लगाने के अलावा रंगों को पिघलाने, ढालने और मिश्रण करने की तकनीक भी सीखी।