विषय सूची:

मुख्य कहानी: एक और घर से रसोई का कचरा

एनआईआरडीपीआर में स्वच्छता पखवाड़ा 2024 के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित

एनआईआरडीपीआर ने सामुदायिक सफाई अभियान के साथ गांधी जयंती मनाई

जीवन की सुगमता पर पंचायत सम्मेलनः जमीनी स्तर पर सेवा वितरण को बढ़ाना

ग्रामीण परिवर्तन को सशक्त बनानाः युवा साथियों के साथ आदर्श जीपी क्लस्टर को आगे बढ़ाने पर एमओपीआर कार्यशाला

लेख: विकसित भारत 2047: भारत की विकास यात्रा में एसएचजी की उभरती भूमिका

डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत उत्पादन प्रणाली प्रौद्योगिकियों को बढ़ाने की रणनीतियों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रभावी सेवा वितरण के लिए आरडी और पीआर संस्थानों के प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

सामुदायिक प्रभावकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विषय-सूची प्रबंधन, सशक्तिकरण और सामाजिक विपणन के लिए सोशल मीडिया पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

ग्रामीण मानसिक स्वास्थ्य को संबोधित करना: सहयोगात्मक कार्यशाला में समुदाय-संचालित समाधानों पर प्रकाश डालना

जेंडर केलिडोस्कोप: चुप्पी तोड़ना

एनआईआरडीपीआर के अधिकारी ने उन्नत अनुवाद कौशल पर पुनश्चर्या प्रशिक्षण में भाग लिया

यूबीए सामुदायिक प्रगति रिपोर्ट: मन्नार थिरुमलाई नायकर कॉलेज ने सामुदायिक सहभागिता परियोजना शुरू की

एनआईआरडीपीआर ने ईमानदारी और पारदर्शिता के प्रति नई प्रतिबद्धता के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया

छात्रों ने एनआईआरडीपीआर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया

मुख्य कहानी:

एक और घर से रसोई का कचरा

डॉ. आर. रमेश

एसोसिएट प्रोफेसर, सीआरआई, एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद

rramesh.nird@gov.in

यह लेख इस बात पर प्रकाश डालता है कि ‘हम घर के कचरे के निपटान और सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने के मामले में ‘जिस तरह से व्यवहार करते हैं, वह क्यों करते हैं’। आप गहराई से पूछ लीजिए, कि क्यों? आपको जवाब मिल जाएगा। उदाहरण के लिए, एक समुदाय में, एक परिवार यह सोचकर कि “कचरे कि एक और बैग से स्वच्छता की स्थिति पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा’’ अपने रसोई के कचरे को अनुचित तरीके से निपटाने का फैसला करता है। यह रवैया एक सामान्य संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, जहां व्यक्ति अलग-अलग रूप से विचार करने पर अपने कार्यों के संचयी प्रभाव को कम आंकते हैं।

यह देखकर कि पहले थैली की वजह से कुछ नहीं हुआ, दूसरा परिवार सोचता है कि, “अगर वे ऐसा कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं।” वे भी अपने रसोई के कचरे को उसी स्थान पर छोड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे-जैसे ज़्यादा से ज़्यादा परिवार इस व्यवहार को अपनाते हैं, यह व्यवहार सामान्य हो जाता है। “एक और बैग से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा” की शुरुआती धारणा फैलती जाती है, और अब कई परिवार इस समस्या में योगदान देते हैं। कचरे का ढेर बढ़ता जाता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा परिवार यही व्यवहार अपनाते हैं, यह सोचकर कि उनका योगदान महत्वहीन है।

बिगड़ती स्थितियों को देखते हुए, निवासियों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए और अधिक प्रेरणा की आवश्यकता है – “एक और” मानसिकता बढने लगती है, जिससे कूड़ा-कचरा और डंपिंग में वृद्धि होती है। यह व्यवहार प्रारंभिक स्थान से आगे बढ़कर अन्य कोनों, जल निकायों और जल निकासी प्रणालियों तक फैल जाता है, जिससे समस्या और बढ़ जाती है।

ब्रोकन विंडोज सिद्धांत यह मानता है कि अव्यवस्था और उपेक्षा के दृश्य संकेत, जैसे कि ब्रोकन विंडोज, भित्तिचित्र और कूड़ा-कचरा, ऐसा वातावरण बनाते हैं जो आगे चलकर अवांछनीय या असामाजिक व्यवहार को बढ़ावा देता है। यह सिद्धांत छोटी-छोटी समस्याओं को अधिक गंभीर समस्याओं में बदलने से पहले उनका समाधान करने के महत्व पर जोर देता है। कचरा प्रबंधन में, गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार के शुरुआती मामलों के खिलाफ़ तुरंत कार्रवाई करने से उस जगह पर और ज़्यादा लोगों द्वारा कूड़ा फेंकने से रोका जा सकता है। दूसरे शब्दों में, एक सुव्यवस्थित स्थिति में स्वच्छ वातावरण बनाए रखने से उस वातावरण को कचरा डंप बनने से रोका जा सकता है। शुरुआती छोटे डंपों को नज़रअंदाज़ करने से ख़तरा बढ जाती है। यह कूडे को जमा होने के खिलाफ एक ट्रिगर के रूप में कार्य करता है। छोटे प्रारंभिक डंपों पर तुरंत ध्यान देना और उनके खिलाफ कार्रवाई करने से एक साफ जगह को डंपिंग यार्ड बनने से रोक सकता है।

परिदृश्य: गैर-जिम्मेदार कचरा निपटान

उदाहरण: एक ऐसे इलाके की कल्पना करें जहाँ एक या दो निवासी अपना कचरा निर्धारित कूड़ेदानों का उपयोग करने के बजाय सड़क के कोने पर गैर-जिम्मेदाराना तरीके से फेंकते हैं। शुरू में, यह एक छोटी सी समस्या लग सकती है, शायद सिर्फ़ कुछ कूड़े के थैलियां।

अव्यवस्था का प्रसार

1. प्रारंभिक गैरजिम्मेदारी:

- ट्रिगर: एक परिवार सड़क के कोने पर कचरे का एक बैग फेंक दिया क्योंकि वे संग्रह समय से चूक गए थे।

- अवलोकन: पड़ोसी कचरा देखते हैं और मानते हैं कि यह कोई बड़ी बात नहीं है।

2. वृद्धि:

- नकल: जब कोई देखता है कि कचरा अभी अठाया नहीं गया है, तो दूसरे परिवार वाला भी ऐसा ही करने लगता है। जल्द ही, कई घर वाले एक ही जगह पर अपना कचरा फेंकना शुरू कर देते हैं.

- मानदंडों की धारणा: व्यवहार जल्दी ही सामान्य हो जाता है, और सड़क का कोना एक अनौपचारिक डंपिंग ग्राउंड बन जाता है।

- परिणाम: कुछ ही हफ़्तों में, कभी साफ-सुथरी होने वाली सड़क के कोने पर कचरे के बैग जमा हो जाते हैं, जो कीटों को आकर्षित करते हैं और दुर्गंध छोड़ते हैं।

3. व्यापक प्रभाव:

- सामुदायिक व्यवहार: सड़क के कोने की खराब स्थिति को देखते हुए, निवासियों को उचित कचरा निपटान के बारे में कम परवाह होने लगती है – पड़ोस के अन्य हिस्सों में कूड़ा-कचरा बढ़ जाता है।

- पर्यावरण को नुकसान: जल निकाय और जल निकासी प्रणालियाँ कचरे से भर जाती हैं, जिससे बाढ़ और प्रदूषण होता है।

- सामाजिक गिरावट: पर्यावरण की उपेक्षा की एक सामान्य भावना यह संकेत देती है कि इस तरह की हरकतें बर्दाश्त की जाती हैं, जिससे अवांछनीय व्यवहार को बढ़ावा मिलता है।

शीघ्र कार्रवाई का महत्व

- तत्काल प्रतिक्रिया:

- समय पर हस्तक्षेप: जब पहली बार अनुचित अपशिष्ट निपटान का पता चलता है, तो स्थानीय अधिकारियों या समुदाय के नेताओं के लिए तुरंत कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है। इस कार्रवाई में तुरंत कचरा हटाना, स्पष्ट संकेत लगाना या जिम्मेदार घरों को चेतावनी जारी करना शामिल हो सकता है।

- अपेक्षाएं निर्धारित करना: उचित अपशिष्ट निपटान के महत्व और उपेक्षा के परिणामों के बारे में बताने से सकारात्मक व्यवहार को सुदृढ़ करने में मदद मिल सकती है।

2. निवारक उपाय:

- सामुदायिक सहभागिता: निवासियों में स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक सफाई कार्यक्रम आयोजित करना।

- शिक्षा अभियान: कार्यशालाओं, फ़्लायर्स और सोशल मीडिया के माध्यम से अनुचित अपशिष्ट निपटान के पर्यावरणीय और स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में निवासियों को शिक्षित करना।

- सुविधाओं में सुधार: सुनिश्चित करें कि पर्याप्त मात्रा में कचरा डिब्बे उपलब्ध हों और उन्हें नियमित रूप से खाली किया जाए। जिम्मेदार निपटान को प्रोत्साहित करने के लिए रीसाइक्लिंग और खाद बनाने की सुविधाएँ प्रदान करें।

3. व्यवस्था बनाए रखना:

- नियमित निगरानी: कूड़े-कचरे से ग्रस्त क्षेत्रों की नियमित निगरानी करें और सफाई करने तथा किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए त्वरित कार्रवाई करें।

- लगातार प्रवर्तन: गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार को रोकने और स्वच्छता के मानक को बनाए रखने में बार-बार होने वाले अपराधों के लिए दंड लागू करना।

ब्रोकन विंडोज सिद्धांत छोटी-छोटी समस्याओं को और गंभीर समस्याओं में बदलने से पहले उनका समाधान करने के महत्व पर जोर देता है। अपशिष्ट प्रबंधन में, गैर-जिम्मेदार व्यवहार के शुरुआती मामलों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई व्यापक पर्यावरणीय गिरावट को रोक सकती है और सामुदायिक मानकों को बनाए रख सकती है। जिम्मेदारी और स्वच्छता की संस्कृति को बढ़ावा देकर, समुदाय उपेक्षा और अव्यवस्था के नकारात्मक चक्र से बच सकते हैं, जिससे सभी के लिए एक स्वस्थ और अधिक सुखद रहने का वातावरण सुनिश्चित हो सकता है।

उपेक्षा का चक्र

ब्रोकन विंडोज का सिद्धांत बताता है कि अगर अव्यवस्था के मामूली लक्षणों पर तुरंत ध्यान न दिया जाए, तो वे अधिक गंभीर अव्यवस्थाओं और यहां तक कि गंभीर महामारी का कारण बन सकते हैं। इस सिद्धांत को घरेलू कचरे के प्रबंधन पर लागू किया जा सकता है, खासकर यह कि कैसे मामूली अनुचित निपटान कई घरों द्वारा दोहराए जाने पर एक बड़ी समस्या बन सकता है।

परिदृश्य: रसोई अपशिष्ट निपटान

प्रारंभिक दृष्टिकोण: “एक और घर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा”

उदाहरण: एक समुदाय में, एक घर अपने रसोई कचरे को अनुचित तरीके से निपटाने का फैसला करता है, यह सोचकर कि “एक और अपशिष्ट बैग से स्वच्छता की स्थिति पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा।” यह दृष्टिकोण एक सामान्य संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, जहाँ व्यक्ति अलग-अलग रूप से विचार करने पर अपने कार्यों के संचयी प्रभाव को कम आंकते हैं।

वृद्धि प्रक्रिया

1. पहली घटना:

- आरंभिक कार्रवाई: एक परिवार निर्धारित कूड़ेदान का उपयोग करने के बजाय सड़क के कोने पर रसोई के कचरे का एक बैग छोड़ देता है, यह मानते हुए कि यह एक बार की कार्रवाई है जो केवल थोड़ा नुकसान पहुंचाएगी।

- तत्काल प्रभाव: एकल बैग को अन्य निवासियों द्वारा अनदेखा किया जाता है, और इसे हटाने या इस व्यवहार को संबोधित करने के लिए कोई तत्काल कार्रवाई नहीं की जाती है।

2. व्यवहार का सामान्यीकरण:

- अनुकरण: यह देखते हुए कि पहले बैग के कारण कुछ नहीं हुआ है, दूसरा परिवार सोचता है, “यदि वे ऐसा कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं।” वे भी उसी स्थान पर अपने रसोई का कचरा छोड़ना शुरू कर देते हैं।

- धारणा में बदलाव: जैसे-जैसे अधिक परिवार ऐसा करते हैं, तो व्यवहार सामान्य होता जाता है। “एक और बैग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा” की प्रारंभिक धारणा फैलती जाती है, और अब कई परिवार समस्या में योगदान देते हैं।

3. दृश्यमान संचय:

- बढ़ता हुआ ढेर: कचरे का ढेर बढ़ता जाता है क्योंकि अधिक से अधिक परिवार एक ही व्यवहार अपनाते हैं, यह सोचते हुए कि उनका योगदान महत्वहीन है।

- पर्यावरणीय प्रभाव: जमा हो रहा कचरा कीटों को आकर्षित करता है, दुर्गंध फैलाता है और स्थानीय पर्यावरण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करना शुरू कर देता है।

4. सामुदायिक गिरावट:

- बढ़ती उपेक्षा: बिगड़ती स्थितियों को देखते हुए, निवासियों में स्वच्छता बनाए रखने के प्रति कम प्रेरणा होती है – “एक और” मानसिकता बढ़ती है, जिससे कूड़ा-कचरा और ढेर में वृद्धि होती है।

- अन्य क्षेत्रों में फैलना: यह व्यवहार प्रारंभिक स्थान से आगे बढ़कर अन्य कोनों, जल निकायों और जल निकासी प्रणालियों तक फैल जाता है, जिससे समस्या और बढ़ जाती है।

शीघ्र कार्रवाई का महत्व

चक्र को रोकना

1. तत्काल हस्तक्षेप:

- त्वरित सफाई: कचरे को तुरंत हटाकर और क्षेत्र की सफाई करके अनुचित निपटान के प्रथम मामले को संबोधित करें। अनुचित निपटान के शुरुआती कार्य को दूसरों के लिए दृश्य संकेत बनने से रोकने के लिए, कचरे को तुरंत हटाकर और क्षेत्र की सफाई करके इसे संबोधित करें।

- स्पष्ट संचार: समुदाय को उचित कचरा निपटान के महत्व और उपेक्षा के संभावित परिणामों के बारे में सूचित करें। इसे सुदृढ़ करने के लिए साइनेज और सामुदायिक संदेशों का उपयोग करें।

2. अपेक्षाएँ निर्धारित करना:

- सामुदायिक मानक: अपशिष्ट निपटान के लिए स्पष्ट मानक स्थापित करें और उन्हें संप्रेषित करें। व्यक्तिगत कार्यों के सामूहिक प्रभाव को उजागर करें और “एक और से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा” इसे मानसिकता को हतोत्साहित करें।

- रोल मॉडल: सकारात्मक विचलन – ऐसे परिवार जो अपने अपशिष्ट का प्रबंधन जिम्मेदारी से करते हैं की पहचान करें और उसे बढ़ावा दें। दूसरों के अनुसरण के लिए उनके अभ्यासों को मॉडल के रूप में साझा करें।

3. शिक्षा और सहभागिता:

- जागरूकता अभियान: निवासियों को अनुचित अपशिष्ट निपटान के पर्यावरणीय और स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में सूचित करने के लिए शैक्षिक अभियान चलाएँ।

- सामुदायिक भागीदारी: स्वामित्व और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने के लिए सफाई अभियान और सामुदायिक बैठकें आयोजित करें।

4. प्रवर्तन और निगरानी:

- नियमित निगरानी: अवैध डंपिंग की संभावना वाले क्षेत्रों में नियमित जाँच लागू करें। आगे के उल्लंघनों को रोकने के लिए अपराधियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए।

एनआईआरडीपीआर में स्वच्छता पखवाड़ा 2024 के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित

स्वच्छता को हर किसी का कार्य बनाने के माननीय प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद में डॉ. जी.नरेंद्र कुमार, आईएएस महानिदेशक द्वारा 1 अक्टूबर 2024 को स्वच्छता पखवाड़ा 2024 का उद्घाटन किया गया। इस वर्ष का फोकस स्वच्छता और योगदानकर्ताओं को मान्यता देने पर है।

स्वच्छता पखवाड़ा के भाग के रूप में, एनआईआरडीपीआर में डॉ. आर. रमेश, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीआरआई द्वारा स्वच्छ जल, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन पर एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया, जिसके बाद 4 अक्टूबर 2024 को एस. के. डे ब्लॉक में एक स्वच्छता अभियान चलाया गया। कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया, पहल से पहले और बाद में ली गई तस्वीरों को साझा किया जा रहा है।

एनआईआरडीपीआर ने 5 अक्टूबर 2024 को प्लॉगिंग कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन एनआईआरडीपीआर के रजिस्ट्रार एवं निदेशक (प्रशासन) प्रभारी श्री मनोज कुमार ने किया। कर्मचारी जॉगिंग करते हुए कचरा उठाते हुए चलने लगे, जिससे स्वच्छ वातावरण में योगदान मिला।

11 अक्टूबर 2024 को स्वच्छता पखवाड़ा के भाग के रूप में एनआईआरडीपीआर ने बी.आर. अंबेडकर ब्लॉक में विशेष सफाई अभियान और पौधारोपण अभियान चलाया। श्री मनोज कुमार, रजिस्ट्रार और निदेशक (प्रशासन) प्रभारी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

डॉ. एस. रघु, सहायक निदेशक, प्रशासन (अनुभाग I और IV), एनआईआरडीपीआर और डॉ. प्रणब कुमार घोष सहायक रजिस्ट्रार (ई) प्रभारी ने कार्यक्रमों का संयोजन किया।

एनआईआरडीपीआर ने सामुदायिक सफाई अभियान के साथ गांधी जयंती मनाई

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद ने 2 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपिता श्री मोहनदास करमचंद गांधी की 155वीं जयंती मनाई।

इस समारोह में संस्थान के महानिदेशक डॉ. जी. नरेंद्र कुमार, आईएएस, एनआईआरडीपीआर, श्री मनोज कुमार, रजिस्ट्रार एवं निदेशक (प्रशासन) एनआईआरडीपीआर और संकाय, गैर-शैक्षणिक कर्मचारी और छात्र शामिल हुए।

महानिदेशक ने परिसर में महात्मा गांधी ब्लॉक के सामने गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उनके बाद संकाय सदस्यों और कर्मचारियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। महानिदेशक ने कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई, जिसमें एकल-उपयोग प्लास्टिक पर अंकुश लगाने और स्वच्छता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

बाद में, महानिदेशक ने एक जागरूकता रैली का नेतृत्व किया जिसके माध्यम से सामुदायिक सफाई अभियान चलाया गया। एनआईआरडीपीआर के कर्मचारियों ने कचरा और प्लास्टिक कचरा एकत्र करके राजेंद्रनगर चौराहा की ओर जाने वाली सड़क को साफ किया।

जीवन की सुगमता पर पंचायत सम्मेलनः जमीनी स्तर पर सेवा वितरण को बढ़ाना

ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के अभियान में, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) ने पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) के सहयोग से ‘जीवन की सुगमता: जमीनी स्तर पर सेवा वितरण को बढ़ाना’ पर केंद्रित एक ऐतिहासिक पंचायत सम्मेलन की मेजबानी की। 22 अक्टूबर 2024 को आयोजित इस कार्यशाला में विशेषज्ञों, पंचायती राज प्रतिनिधियों और डिजिटल अग्रदूतों को एक साथ लाया गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण चुनौतियों का समाधान करना और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा वितरण के लिए मानक निर्धारित करना था।

यह पहल एनआईआरडीपीआर के मिशन के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर शासन में सुधार लाना और नवीन प्रौद्योगिकियों को लागू करके, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को परिष्कृत करके और भारत की पंचायतों में सुसंगत सेवा मानकों की स्थापना करके ग्रामीण कल्याण को बढ़ाना है।

एनआईआरडीपीआर के महानिदेशक डॉ. जी. नरेंद्र कुमार ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और ग्रामीण समुदायों को सुलभ, पारदर्शी और कुशल सेवाएं प्रदान करने में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। अपने संबोधन में, डॉ. नरेंद्र कुमार ने भारत की पंचायतों में बेहतर डिजिटल बुनियादी ढांचे और सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया, उन्होंने कहा कि सेवा वितरण में ये सुधार व्यापक सामाजिक प्रगति के लिए आधार के रूप में काम कर सकते हैं। कार्रवाई योग्य और मापने योग्य शासन मानकों को स्थापित करने के इरादे से, सम्मेलन ने विभिन्न राज्यों में कुशल सेवा वितरण को आगे बढ़ाने के लिए आधार तैयार किया।

श्री आलोक प्रेम नागर, संयुक्त सचिव (शासन), पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) ने विशिष्ट अतिथियों और प्रतिनिधियों का स्वागत किया। उन्होंने एनआईसी सर्विसप्लस प्लेटफॉर्म के संचालन और पंचायती राज कार्यक्रमों में इसके एकीकरण पर प्रकाश डाला, सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए यूनिसेफ और वाधवानी फाउंडेशन के साथ मंत्रालय के सहयोग का उल्लेख किया।

श्री लोकेश कुमार डी.एस, प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, तेलंगाना ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए जमीनी स्तर पर बेहतर सेवा वितरण की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने सेवाओं को डिजिटल बनाने में तेलंगाना की प्रगति को साझा किया, जैसे कि दैनिक शिकायत प्रणाली को लागू करना और आवश्यक सेवाओं तक ऑनलाइन पहुंच, सेवा कार्यालयों में भौतिक दौरों की आवश्यकता को कम करने के लिए नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण की वकालत करना।

अपने मुख्य भाषण में, श्री विवेक भारद्वाज, सचिव, एमओपीआर ने 1960 और 70 के दशक की लंबी कतारों से लेकर आज अधिक सुलभ डिजिटल सेवाओं तक, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में सेवा वितरण में भारत की प्रगति पर विचार किया। उन्होंने ऑनलाइन सेवा उपलब्धता में असमानताओं पर प्रकाश डाला और मौजूदा तकनीकी बुनियादी ढांचे की कमी को संबोधित किया, उन्होंने 35,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में अभी भी कंप्यूटर की कमी होने की बात को भी कहा। तीन से चार महीनों के भीतर सभी ग्राम पंचायतों को कंप्यूटर से लैस करने के प्रयास चल रहे हैं।

सेवा वितरण में चुनौतियाँ और अवसर

श्री आलोक प्रेम नागर, संयुक्त सचिव (शासन), पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) द्वारा संचालित सत्र में सात राज्यों – आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, मिजोरम और ओडिशा – ने पंचायत स्तर पर सेवा वितरण में चुनौतियों और अवसरों पर प्रस्तुतियाँ दीं। पंचायतों द्वारा लोक सेवाओं अधिकार (आरटीपीएस) अधिनियम के मानकों को पूरा करने में आने वाली कठिनाइयों पर चर्चाएँ की गई, जिसमें ग्रामीण समुदायों और अधिकारियों में सीमित जागरूकता, अपर्याप्त डिजिटल पहुँच और नौकरशाही की अक्षमताओं के कारण होने वाली देरी जैसे मुद्दे शामिल थे।

आंध्र प्रदेश, जिसकी ग्रामीण आबादी 3.54 करोड़ है, ग्राम पंचायत स्तर पर व्यापक सेवा प्रदान करता है, जो मीसेवा (2011) और एपी सेवा पोर्टल (2022) जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से 27 ऑनलाइन और 18 ऑफ़लाइन सहित 45 सेवाएँ प्रदान करता है। राज्य ने उन्नत क्लाउड और माइक्रोसर्विस आर्किटेक्चर के साथ 7.86 करोड़ से अधिक लेन-देन की सुविधा प्रदान की है। तेलंगाना पंचायत राज अधिनियम 2018 सेवा प्रसंस्करण के लिए सख्त समयसीमा लागू करता है, जबकि डिजिटल हस्ताक्षर दस्तावेजों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करते हैं। चीमलदारी ग्राम पंचायत को शासन में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है।

गुजरात में, 2019 तक, डिजिटल गुजरात पोर्टल के माध्यम से चार प्रमुख प्रमाण-पत्र सुलभ हो गए, साथ ही ई-ग्राम केंद्रों के माध्यम से 321 ग्राम-स्तरीय सेवाओं तक सेवाओं का विस्तार किया गया। झारखंड ने स्थानीय सेवाएं प्रदान करने में अपनी प्रगति साझा की, वर्तमान में सेवा अधिकार अधिनियम के तहत 40 में से 17 पहचानी गई सेवाएं प्रदान कर रहा है, यह सुनिश्चित करता है कि प्रमाण-पत्र 10-30 दिनों के भीतर जारी किए जाएं। जीतपुर ग्राम पंचायत सफलता का उदाहरण है, जिसमें भारतीय बैंक की एक छोटी शाखा है, बाजरा मिशन का समर्थन है, और हजारों लोगों को डिजिटल और कल्याणकारी योजनाओं में नामांकित किया गया है।

मध्य प्रदेश ने डिजिटल सेवाएं प्रदान करने में अपनी प्रगति साझा की, जिसमें 342 सेवाएं प्रदान की गईं, जिनमें से आठ का प्रबंधन पंचायतों और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया गया। सेवाएँ मुख्य रूप से ऑनलाइन हैं, लोक सेवा केंद्रों, एमपी ऑनलाइन कियोस्क और सीएससी के माध्यम से सुलभ हैं, जिन्हें 1 से 45 दिनों तक प्रदान किया जाता है। मिजोरम लोक सेवा अधिकार अधिनियम, 2015 का उद्देश्य समय पर सार्वजनिक सेवाएँ सुनिश्चित करना है। फिर भी, ग्राम परिषदों को सेवाएँ प्रदान करने के लिए अधिक अधिकार की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसी ज़िम्मेदारियों को निभाने के लिए संशोधन कानून और न्यायिक विभाग के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। स्थानीय निकायों से न जुड़ी होने वाली सेवाओं का प्रबंधन उच्च स्तर पर किया जाता है, प्रभावी वितरण के लिए स्वायत्त जिला परिषद से समर्थन पर जोर दिया जाता है।

ओडिशा की प्रमुख पहलों में मोबाइल सेवा केंद्र और ओडिशावन पोर्टल शामिल हैं, जो ओडिया में 176 सेवाओं तक पहुंच प्रदान करते हैं, एकल-क्रेडेंशियल लॉगिन और ऑनलाइन भुगतान के साथ पहुंच को सरल बनाते हैं।

भविष्य की योजनाओं में शामिल है:

- राजस्व संरचना की स्थापना।

- ग्राम पंचायतों में लेखाकारों की तैनाती।

- पीईएसए अधिनियम के कार्यान्वयन के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में स्वशासन पर ध्यान केंद्रित करते हुए सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आईएसओ प्रमाणन और पंचायत लर्निंग सेंटर को बढ़ावा देना।

जीवन को आसान बनाना: सेवा वितरण के लिए प्रौद्योगिकियों का उपयोग

डॉ. जी. नरेंद्र कुमार, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर ने जीवन की सुगमता: सेवा वितरण के लिए प्रौद्योगिकियों का उपयोग विषय पर सत्र का संचालन किया। डॉ. आर. चिन्नादुरई, एसोसिएट प्रोफेसर, एनआईआरडीपीआर ने ग्रामीण सेवा वितरण के लिए बेंचमार्क ढांचे के माध्यम से चुनौतियों के विशिष्ट समाधान प्रस्तुत किया। डॉ. चिन्नादुरई ने जवाबदेही बढ़ाने, सेवा समयसीमा को सुव्यवस्थित करने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए मापनीय सेवा बेंचमार्क की स्थापना का प्रस्ताव रखा। उन्होंने महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए मानक समयसीमा की सिफारिश की, जैसे जन्म प्रमाण पत्र के लिए 21 दिन की अवधि और मृत्यु तथा विवाह प्रमाण पत्र के लिए तीन सप्ताह, साथ ही राज्यों में एकरूपता के लिए नाममात्र शुल्क। यदि इन बेंचमार्क को लागू किया जाता है, तो ग्रामीण नागरिकों को पूर्वानुमानित सेवा समयसीमा मिलेगी और पंचायतों को अपनी सेवा की गुणवत्ता को मापने और लगातार सुधार करने की अनुमति मिलेगी।

श्री कमल दास, वाधवानी फाउंडेशन के डीन ने पंचायत के कार्यों में प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी भूमिका प्रस्तुत की। स्वामित्व योजना के माध्यम से, एमओपीआर आधार को संपत्ति कार्ड से जोड़ता है, जिससे आवश्यक सेवाओं तक ग्रामीण नागरिकों की पहुंच का विस्तार होता है।

सर्विसप्लस प्लेटफॉर्म एक और मुख्य आकर्षण था, जो फॉर्म कस्टमाइज़ेशन, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर और आधार लिंकिंग जैसी सुविधाएँ प्रदान करता है ताकि आवेदनों को सुव्यवस्थित किया जा सके, सेवा की स्थिति को ट्रैक किया जा सके और प्रमाणपत्रों तक आसान पहुँच प्रदान की जा सके।

भाषिणी, बहुभाषी डिजिटल टूल भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में वॉयस-टू-टेक्स्ट और टेक्स्ट-टू-स्पीच अनुवाद का समर्थन करता है, जिससे ग्रामीण नागरिकों को अपनी मूल भाषा में सेवाएं प्राप्त करने में मदद मिलती है। पूरे सम्मेलन का भाषिणी के माध्यम से 10 भाषाओं – बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु में सीधा प्रसारण किया गया, जिससे भाषाई समुदायों में ज्ञान के प्रसार के लिए मंत्रालय की प्रतिबद्धता का प्रदर्शन हुआ।

यूनिसेफ का रैपिडप्रो प्लेटफॉर्म, 130 से अधिक देशों में तैनात है, जो एसएमएस, वॉयस और सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से नागरिकों के साथ सीधे संपर्क की अनुमति देता है, जिससे स्थानीय सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए वास्तविक समय पर फीडबैक एकत्र करना संभव होता है।

पैनी अंतर्दृष्टि और भावी मार्ग

पंचायत सम्मेलन का समापन पंचायती राज मंत्रालय के संयुक्त सचिव (शासन) के नेतृत्व में एक अग्रगामी सत्र के साथ हुआ, जिसमें उन्होंने बेंचमार्किंग और डिजिटल नवाचार के माध्यम से ग्रामीण सेवा मानकों को परिष्कृत करने के लिए मंत्रालय की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सिफारिशों में पंचायतों में सर्विसप्लस, भाषिनी और रैपिडप्रो को अपनाने में सुविधा प्रदान करना, कुशल सेवा वितरण के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना शामिल था।

अपने समापन भाषण में, श्री विवेक भारद्वाज, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों में जीवन की सुगमता का आकलन करने के लिए एक सूचकांक की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि डिजिटल बेंचमार्क, एआई और बहुभाषी प्लेटफार्मों को लागू करने से पंचायतों को सेवा वितरण में चुनौतियों से निपटने में मदद मिल सकती है। इसका उद्देश्य आधुनिक तकनीक और पारदर्शिता द्वारा संचालित एक एकीकृत, सुलभ और कुशल शासन प्रणाली स्थापित करना है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक ग्रामीण नागरिक को स्थानीय सरकारी सेवाओं तक पहुँचने में बेहतर गरिमा और आसानी का अनुभव हो।

ग्रामीण परिवर्तन को सशक्त बनानाः युवा साथियों के साथ आदर्श जीपी क्लस्टर को आगे बढ़ाने पर एमओपीआर कार्यशाला

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) ने 23 अक्टूबर 2024 को एक महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित की, जिसका उद्देश्य युवा अधिसदस्यों और राज्य कार्यक्रम समन्वयकों (एसपीसी) के योगदान के माध्यम से ग्रामीण शासन को आगे बढ़ाना था। कार्यशाला ने स्पष्ट चर्चा, प्रत्यक्ष बातचीत, ज्ञान साझा करने, चुनौतियों और उपलब्धियों की व्यापक समीक्षा और ‘भारत भर में 250 आदर्श ग्राम पंचायत क्लस्टर बनाने की परियोजना’ की प्रगति पर चिंतन के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया।

कार्यशाला की शुरुआत डॉ ए के भंज, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, पंचायती राज, विकेन्द्रीकृत योजना और सामाजिक सेवा वितरण (सीपीआरडीपी एंड एसएसडी) केंद्र, एनआईआरडीपीआर द्वारा सम्मानित अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत के साथ हुआ। उनमें श्री विवेक भारद्वाज, सचिव, एमओआरपी, श्री विकास आनंद, संयुक्त सचिव, एमओआरपी, पंचायती राज मंत्रालय के सलाहकार, युवा अधिसदस्य, एसपीसी, पीएमयू कर्मचारी और एनआईआरडीपीआर के संकाय शामिल थे। डॉ. भंज ने परियोजना के प्रमुख उद्देश्यों और कार्यान्वयन की प्रगति का एक व्यावहारिक अवलोकन प्रदान किया, और अपने निर्धारित क्लस्टरों में युवा फैलो के प्रभाव पर प्रकाश डाला। पंचायती राज मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री विकास आनंद ने कार्यशाला के उद्देश्य के बारे में विस्तार से बताया और ग्रामीण शासन को बढ़ाने पर खुली बातचीत और रचनात्मक अंतर्दृष्टि को प्रोत्साहित किया। उन्होंने सावधानीपूर्वक योजना बनाने के महत्व पर जोर दिया तथा प्रतिभागियों को साप्ताहिक कार्य योजनाएं अपनाने तथा प्रभाव पर निरंतर नजर रखने के लिए उनकी प्रगति पर नियमित रूप से रिपोर्ट देने की सलाह दी।

एमओपीआर के संयुक्त सचिव श्री विकास आनंद ने कार्यशाला के उद्देश्य, ग्रामीण शासन को बढ़ाने के लिए खुले संवाद और रचनात्मक अंतर्दृष्टि को प्रोत्साहित करते हुए विस्तार से चर्चा की। डॉ. जी. नरेंद्र कुमार, महानिदेशक एनआईआरडीपीआर ने युवा फेलो को चयनित हस्तक्षेपों के लिए संतृप्ति दृष्टिकोण के माध्यम से अपने प्रोजेक्ट जीपी में परिवर्तनकारी बदलाव लाने के लिए प्रेरित करके दिन की शुरुआत की। उन्होंने सावधानीपूर्वक योजना बनाने के महत्व पर जोर दिया तथा प्रतिभागियों को साप्ताहिक कार्य योजना अपनाने और निरंतर प्रभाव ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रगति पर नियमित रूप से रिपोर्ट करने की सलाह दी।

चार समूहों में युवा अधिसदस्य ने चार विषयगत क्षेत्रों में अपने जमीनी अनुभव साझा किए:

समूह 1: परियोजना का औचित्य और मुख्य परिणाम

इस परियोजना का उद्देश्य स्थानीय शासन को मजबूत करने, सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने और सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए 250 आदर्श ग्राम पंचायत क्लस्टर बनाना है। युवा फेलो से समग्र और सतत विकास को प्राथमिकता देकर मुख्य शासन और विकास चुनौतियों का समाधान करने की अपेक्षा की जाती है।

समूह 2: परियोजना कार्यान्वयन में युवा अधिसदस्य की चुनौतियाँ

समूह 2 ने व्यावहारिक कठिनाइयों पर ध्यान केंद्रित किया जो परियोजना कार्यान्वयन को प्रभावित करती हैं, जैसे कि आधारभूत संरचना की कमी, सीमित संसाधन और प्रशासनिक देरी। अधिसदस्यों ने इन बाधाओं को प्रभावी ढंग से दूर करने के लिए अपनी भूमिकाओं में अधिक समर्थन और स्पष्टता की आवश्यकता पर जोर दिया।

समूह 3: परियोजना और युवा अधिसदस्यों की शक्ति और अवसर

समूह 3 ने युवा अधिसदस्यों और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने के लिए परियोजना की क्षमता पर प्रकाश डाला। समूह ने इस बारे में जानकारी साझा की कि अधिसदस्य किस तरह से सामुदायिक सहभागिता, पारंपरिक ज्ञान और सामाजिक पूंजी जैसी स्थानीय शक्तियों का लाभ उठाकर जीपी में प्रगति को आगे बढ़ा सकते हैं।

समूह 4: परियोजना जीपी में युवा अधिसदस्यों द्वारा सरल बनाई गई श्रेष्ठ पद्धतियां

अंतिम समूह ने अपने फील्डवर्क के दौरान देखी गई नवीन पद्धतियों को प्रस्तुत किया, जिसमें डिजिटल पहल, क्षमता निर्माण गतिविधियों और सहभागी शासन के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला गया। इन पद्धतियों ने दिखाया कि कैसे लक्षित प्रयासों से सेवा वितरण और सार्वजनिक संतुष्टि में मापनीय सुधार हो सकते हैं।

प्रत्येक समूह ने प्रत्यक्ष अंतर्दृष्टि प्रस्तुत की, जिसमें ग्रामीण विकास कार्य की विशिष्ट वास्तविकताओं को दर्शाया गया और परियोजना चुनौतियों और उपलब्धियों की समेकित समझ प्रदान की गई।

सत्र के दौरान, श्री विवेक भारद्वाज, सचिव, एमओपीआर ने युवा अधिसदस्यों की चिंताओं को समझने और अधिक मजबूत निगरानी और मूल्यांकन (एमएंडई) डैशबोर्ड की आवश्यकता के प्रति गहरी प्रतिबद्धता दिखाई। युवा फेलो के साथ उनकी बातचीत स्पष्ट और सहायक थी, जिसने उन्हें अपने काम में चुनौतियों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया।

इन मुद्दों के उत्तर में, पंचायती राज मंत्रालय के सचिव श्री विवेक भारद्वाज ने इन चुनौतियों के मूल कारणों को संबोधित करने के लिए मंत्रालय की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। कार्यशाला एक आशावादी नोट पर संपन्न हुई, जिसमें पंचायती राज मंत्रालय ने कर्मचारियों के स्थानांतरण, पद-पुनर्निर्धारण और ग्रामीण समूहों के लिए संसाधन आबंटन जैसे मुद्दों को संबोधित करने का संकल्प लिया। इन संकल्पों का उद्देश्य युवा अधिसदस्यों के कार्य वातावरण में सुधार करना, क्षेत्र की गतिविधियों में उनकी भागीदारी बढ़ाना और अंततः पूरे भारत में ग्राम पंचायतों के सतत विकास में योगदान देना है। कार्यशाला के दौरान एकत्र की गई अंतर्दृष्टि युवा अधिसदस्य को सशक्त बनाने और परियोजना ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो एक अधिक व्यवहार्य ग्रामीण शासन मॉडल का मार्ग प्रशस्त करती है।

स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय का मासिक समाचार पत्र

https://swachhbharatmission.ddws.gov.in/swachhata-samachar

लेख:

विकसित भारत 2047: भारत की विकास यात्रा में एसएचजी की उभरती भूमिका

श्री आशुतोष धामी

यंग प्रोफेशनल, एनआरएलएमआरसी, एनआईआरडीपीआर

tashudham@gmail.com

परिचय

स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) ने ग्रामीण भारत में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है, जिसमें लगभग 90 लाख एसएचजी हैं, जो लगभग 10 करोड़ परिवारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में, वे महिलाओं को सशक्त बनाने, गरीबी को कम करने और जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में सहायक रहे हैं। जैसे-जैसे भारत 2047 तक विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, एसएचजी आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, और अधिक गतिशील बन रहे हैं और अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से परे विविध क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं। इस विकास का एक प्रमुख चालक महिलाओं की सक्रिय भागीदारी होगी, जो आबादी का लगभग 50% हिस्सा बनती हैं। उनका अधिकांश काम, विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में, देश की जीडीपी गणनाओं में पहचाना नहीं जाता है। भारत की आर्थिक क्षमता को सही मायने में साकार करने के लिए, विशेष रूप से एसएचजी के माध्यम से महिलाओं के योगदान को पहचानना और उनका दोहन करना आवश्यक है। औपचारिक अर्थव्यवस्था में उनके प्रयासों को एकीकृत करके और उनके श्रम को उचित श्रेय देकर, भारत महत्वपूर्ण अप्रयुक्त क्षमता को अनलॉक कर सकता है, जीडीपी विकास को बढ़ावा दे सकता है और समावेशी, सतत विकास को बढ़ावा दे सकता है। आने वाले वर्षों में स्वयं सहायता समूहों का विविध क्षेत्रों में विस्तार होगा तथा आर्थिक और सामाजिक दोनों क्षेत्रों में उनका प्रभाव बढ़ेगा।

विकास के उत्प्रेरक के रूप में डिजिटल परिवर्तन और कौशल विकास

डिजिटल तकनीकों का बढ़ता एकीकरण एसएचजी के लिए अपने संचालन को आधुनिक बनाने का एक रोमांचक अवसर प्रस्तुत करता है। डिजिटल वित्तीय प्लेटफ़ॉर्म अपनाकर, एसएचजी वित्तीय सेवाओं के व्यापक दायरे तक पहुँच सकते हैं, जिसमें माइक्रोलोन और बीमा से लेकर बचत योजनाएँ शामिल हैं। यह डिजिटल बदलाव न केवल उनके वित्तीय समावेशन में सुधार करेगा बल्कि उन्हें अपने व्यवसायों को बढ़ाने और अपने आय-उत्पादन के अवसरों का विस्तार करने की भी अनुमति देगा। इसके अलावा, ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म के उदय से एसएचजी अपने उत्पादों को शहरी और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों सहित बहुत व्यापक ग्राहकों तक पहुँचाने में सक्षम हो सकते हैं, जिससे उनकी आर्थिक व्यवहार्यता बढ़ेगी।

डिजिटल एकीकरण के अलावा, एसएचजी के भविष्य के लिए कौशल विकास महत्वपूर्ण होगा। जैविक खेती, सतत और पर्यावरण के अनुकूल हस्तशिल्प और डिजिटल मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता एसएचजी को उच्च मूल्य वाले सामान जो आधुनिक बाजारों में प्रतिस्पर्धी और निर्यात-उन्मुख हैं को बनाने में सक्षम बनाएगी। नेतृत्व और क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी एसएचजी की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वित्तीय साक्षरता, प्रबंधन और निर्णय लेने में नेताओं को प्रशिक्षित करके, एसएचजी विकसित आर्थिक परिदृश्य की जटिलताओं को नेविगेट करने में बेहतर ढंग से सुसज्जित होंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके उद्यम बढ़ते और फलते-फूलते रहेंगे।

मूल्य शृंखला एकीकरण और सेवा प्रावधान का विस्तार

एचजी के मूल्य शृंखलाओं में और अधिक एकीकृत होने की संभावना है, जो अपने उत्पादों के लिए स्थिर बाजार सुरक्षित करने के लिए बड़ी सहकारी समितियों, व्यवसायों और सरकारी एजेंसियों के साथ काम कर रहे हैं। निरंतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने और प्रमाणन मानकों को पूरा करने से, एसएचजी प्रीमियम बाजारों तक पहुंच बनाने में सक्षम होंगे, जिससे उनके सामानों के लिए अधिक कीमत की मांग रख सकते है। इस तरह का एकीकरण एसएचजी को छोटे पैमाने के उत्पादकों से अधिक मजबूत उद्यमों में बदल देगा, जिसमें अधिक सौदेबाजी की शक्ति और बाजार स्थिरता होगी।

एसएचजी पहले से ही सेवा प्रावधान में महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रहे हैं, और भविष्य में इस प्रवृत्ति के बढ़ने की उम्मीद है। उन्होंने यूनिफॉर्म सिलने से लेकर अस्पताल की कैंटीन और सार्वजनिक शौचालयों के प्रबंधन तक के कार्यों को सफलतापूर्वक संभाला है, जिससे सरकार और निजी क्षेत्र की संस्थाओं के साथ साझेदारी में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने की उनकी क्षमता का प्रदर्शन हुआ है। जैसे-जैसे यह मॉडल विस्तारित होता है, एसएचजी अतिरिक्त सामुदायिक सेवाओं का प्रबंधन करते हैं और केयर इकोनॉमी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हितधारकों को आश्वस्त किया जा सकता है कि एसएचजी रोजगार पैदा करेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि करेंगे।

एसएचजी उच्च-क्रम की आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होने के लिए अच्छी स्थिति में हैं, एक ऐसी क्षमता जिसे अभी पूरी तरह से साकार किया जाना बाकी है। स्टार्टअप और निजी क्षेत्र की कंपनियाँ एसएचजी को काम सौंपना शुरू कर सकती हैं, जिससे इन समूहों के लिए आय के नए स्रोत बन सकते हैं। डेटा एंट्री, उत्पादों को असेंबल करना या स्थानीयकृत बीपीओ-प्रकार की सेवाएँ प्रदान करने जैसे कार्य करके, एसएचजी अपनी आर्थिक गतिविधियों में विविधता ला सकते हैं, छोटे पैमाने के उत्पादकों से अधिक परिष्कृत, बहु-सेवा उद्यमों में परिवर्तित हो सकते हैं।

जलवायु व्यवहार्यता और स्थिरता का निर्माण

जलवायु लचीलापन और स्थिरता भी एसएचजी के लिए मुख्य फोकस क्षेत्र होंगे। जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे को देखते हुए, एसएचजी को जलवायु-स्मार्ट कृषि और नवीकरणीय ऊर्जा समाधान जैसे संधारणीय अभ्यासों को अपनाना चाहिए। ये प्रयास व्यापक पर्यावरणीय लक्ष्यों में योगदान करते हुए उनकी दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा, एसएचजी आपदा तत्परता और प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जिससे प्राकृतिक आपदाओं के आर्थिक जोखिमों को कम करने में मदद मिलती है। जैसे-जैसे भारत सतत विकास के लिए प्रयास करता है, आपदा तत्परता और प्रतिक्रिया प्रमुख फोकस क्षेत्र बन जाएंगे, जहां एसएचजी न केवल भाग ले सकते हैं बल्कि वास्तव में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति के साथ, एसएचजी आपदा प्रबंधन, जोखिम न्यूनीकरण और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों में प्रशिक्षण के माध्यम से ग्रामीण समुदायों को लचीलापन बनाने में मदद कर सकते हैं। स्थानीय सरकारों और संगठनों के साथ मिलकर काम करके, एसएचजी यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि समुदाय आपात स्थितियों से निपटने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित है, इस प्रकार आपदा-प्रवण क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक व्यवधानों को कम किया जा सकता है।

सामाजिक प्रभाव निवेश और सीएसआर के क्षेत्र में एसएचजी

सामाजिक प्रभाव निवेश की संभावना तेजी से बढ़ रही है, जो एसएचजी के लिए अवसर का एक और क्षेत्र प्रस्तुत करती है। जैसे-जैसे सामाजिक रूप से जिम्मेदार निवेश में रुचि बढ़ती है, एसएचजी ऐसे निवेशकों को आकर्षित कर सकते हैं जो न केवल वित्तीय लाभ चाहते हैं बल्कि सकारात्मक सामाजिक और पर्यावरणीय परिणाम भी उत्पन्न करना चाहते हैं। अपने प्रभाव को मापने और संप्रेषित करने के द्वारा, एसएचजी पूंजी के इस उभरते हुए पूल का उपयोग कर सकते हैं, जिससे वे अपने संचालन को बढ़ा सकते हैं, नवाचार कर सकते हैं और गरीबी उन्मूलन तथा महिला सशक्तिकरण के अपने मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं।

पर्यावरण और आपदा प्रबंधन भूमिकाओं के अलावा, एसएचजी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों के प्रभावी कार्यान्वयनकर्ता बनने के लिए विशिष्ट रूप से स्थित हैं। कंपनियाँ तेजी से सार्थक सीएसआर परियोजनाओं में शामिल होना चाहती हैं जिनका समुदायों पर स्थायी प्रभाव हो सकता है। एसएचजी, अपने गहरे सामुदायिक कनेक्शन और संगठनात्मक क्षमता के साथ, जमीनी स्तर पर सीएसआर पहलों को लागू करने की तलाश करने वाली कार्पोरेशन के लिए आदर्श भागीदार हैं। चाहे स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमों का प्रबंधन करना हो, शिक्षा को बढ़ावा देना हो या व्यावसायिक प्रशिक्षण देना हो, एसएचजी इन पहलों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

निष्कर्ष

जैसे-जैसे भारत 2047 तक विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) की उभरती भूमिका इस परिवर्तनकारी यात्रा का केंद्रबिंदु होगी। डिजिटल एकीकरण को अपनाकर, कौशल विकास को आगे बढ़ाकर और मूल्य श्रृंखलाओं में अपनी भागीदारी को बढ़ाकर, एसएचजी अपनी परिचालन क्षमताओं को फिर से परिभाषित कर रहे हैं, आर्थिक विकास और सामुदायिक व्यवहार्यता में अपने योगदान का विस्तार कर रहे हैं। नवाचार करने और अनुकूलन करने की उनकी क्षमता उन्हें सेवा प्रदाताओं से लेकर सामाजिक प्रभाव निवेश परिदृश्य में महत्वपूर्ण खिलाड़ियों तक कई भूमिकाएँ निभाने की अनुमति देगी।

जबकि हम भविष्य की ओर देखते हैं, एसएचजी को उनकी यात्रा में सहायता करना आवश्यक है, यह सुनिश्चित करना कि उनके पास संसाधनों, प्रशिक्षण और बाजार लिंकेज तक पहुँच हो। क्षमता निर्माण के लिए एक केंद्रित और अनुरूप दृष्टिकोण और जलवायु लचीलेपन पर जोर देने के साथ, एसएचजी ग्रामीण भारत के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने में योगदान देंगे और संधारणीय पद्धतियों और आपदा तैयारियों में अग्रणी भूमिका निभाएँगे। इस उभरते परिदृश्य में, एसएचजी जमीनी स्तर की पहल की परिवर्तनकारी शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़े हैं, जो सभी के लिए समृद्ध और समतापूर्ण भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं।

डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत उत्पादन प्रणाली प्रौद्योगिकियों को बढ़ाने की रणनीतियों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन एवं आपदा न्यूनीकरण केंद्र ने 22 से 25 अक्टूबर 2024 तक ‘डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत उत्पादन प्रणाली प्रौद्योगिकियों को बेहतर बनाने की रणनीति’ शीर्षक चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। भारत भर के नौ राज्यों के जल संसाधन, मृदा और जल संरक्षण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और एनजीओ सहित 36 अधिकारियों ने इसमें भाग लिया। कार्यक्रम का ध्यान उन्नत जल प्रबंधन और व्यवहार्य कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देकर कृषि में पानी की कमी को दूर करने पर केंद्रित था।

प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रतिभागियों को (i) जल प्रबंधन की प्रभावी तकनीकों से लैस करना था, जिसमें जल संसाधन का अनुकूलन करने और कृषि गतिविधियों में उनके कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए जलागम विकास, जल संचयन और संरक्षण उपाय शामिल हैं, (ii) भूजल पुनर्भरण के लिए समुदाय-आधारित दृष्टिकोण और आपूर्ति और मांग-पक्ष प्रबंधन के माध्यम से जल संरक्षण पद्धतियों को बढ़ाने के लिए उपकरण, और (iii) प्रदर्शन और क्षेत्र दौरे के माध्यम से उत्पादन प्रणाली प्रौद्योगिकियों का ज्ञान, जिसमें लाइन विभागों के अधिकारियों द्वारा इन प्रौद्योगिकियों को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए सफल मामला अध्ययनों को प्रदर्शित करना।

उद्घाटन सत्र में, डॉ राज कुमार पम्मी, सहायक प्रोफेसर, सीएनआरएम, एनआईआरडीपीआर ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 प्रशिक्षण के उद्देश्यों को रेखांकित किया, जिसमें नवीन प्रौद्योगिकी की भूमिका पर जोर दिया गया।

प्रतिभागियों के प्रारंभिक ज्ञान और समझ का मूल्यांकन करने के लिए एक बुनियादी परीक्षण के माध्यम से प्रशिक्षण पूर्व मूल्यांकन आयोजित किया गया था, जिसमें प्रशिक्षण सामग्री को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया था। इस दृष्टिकोण ने सुनिश्चित किया कि प्रशिक्षण सत्र सूचनात्मक थे और जलागम प्रबंधन में प्रतिभागियों के विविध कौशल स्तरों और सीखने के उद्देश्यों के लिए तुरंत लागू होने जैसे थे।

पहले तकनीकी सत्र में डॉ राज कुमार पम्मी, सहायक प्रोफेसर, सीएनआरएम, सीसी एंड डीएम और कार्यक्रम निदेशक ने डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के वैचारिक ढांचे, दिशानिर्देशों और महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की और सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए योजना की स्थिति, उद्देश्यों और हितधारक भूमिकाओं का अवलोकन प्रदान किया।

दूसरे तकनीकी सत्र में, डॉ रवि कुमार, सीटीओ और प्रबंधक, न्यूट्री-हब, आईसीएआर-आईआईएमआर ने ‘जलागम के तहत उच्च मूल्य वाली फसलों के साथ फसल विविधीकरण’ पर प्रस्तुति दी, जिसमें बाजरा के पोषण संबंधी और आर्थिक लाभ, बाजार की क्षमता पर प्रकाश डाला गया और बाजरे की खेती और व्यावसायीकरण को बढ़ाने के लिए न्यूट्री-हब की प्रसंस्करण तकनीकों का परिचय दिया गया।

डॉ एन नलिनी कुमारी, पशु पोषण विभाग की प्रोफेसर, पीवीएनआर तेलंगाना पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय ने तीसरे तकनीकी सत्र में पशुधन के पोषण और उत्पादकता में सुधार के लिए नवीन तकनीकों और कृषि वानिकी प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए “पशुधन के लिए चारा उत्पादन प्रणाली” को कवर किया। उन्होंने कर्नाटक के सुजाला जलागम से प्रेरक मामला अध्ययन साझा कीं, जिसमें पशुधन पोषण और उत्पादकता में सुधार पर इन रणनीतियों के ठोस प्रभाव को प्रदर्शित किया गया।

दूसरे दिन, चौथे तकनीकी सत्र में, डॉ. टी.एल. निलीमा, वरिष्ठ वैज्ञानिक, जल प्रौद्योगिकी केंद्र (डब्ल्यूटीसी), हैदराबाद ने “जलागम में फसल जल बजट और सुरक्षा योजनाएँ” पर एक सत्र चलाया, जिसमें स्थायी भूजल और सतही जल प्रबंधन, जल बजटिंग के लिए कार्यप्रणाली और जल संरक्षण को बढ़ाने के लिए फसल प्रणालियों के अनुकूलन पर चर्चा की गई।

पांचवें तकनीकी सत्र V में, डॉ. एन.एस.आर. प्रसाद, सहायक प्रोफेसर, सीगार्ड, एनआईआरडीपीआर ने ‘जलागम के तहत उत्पादन प्रणालियों का विस्तार: आरईसीएल-आईसीआरआईएसएटी प्रभाव अध्ययन का मामला’ प्रस्तुत किया, जिसमें उत्पादकता और स्थिरता को बढ़ाने वाली सफल कृषि पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों की रूपरेखा के साथ-साथ व्यापक रूप से अपनाने के लिए नीतिगत सिफारिशें भी शामिल थीं।

छठे तकनीकी सत्र में डॉ राज कुमार पम्मी, सहायक प्रोफेसर, सीएनआरएम, एनआईआरडीपीआर ने ‘जल शासन और प्रबंधन’ को संबोधित करते हुए भागीदारी सिंचाई प्रबंधन (पीआईएम), जल उपयोगकर्ता संघों (डब्ल्यूयूए) की भूमिका और सतत जल विकास के लिए एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (आईडब्ल्यूआरएम) सिद्धांतों की खोज की।

प्रतिभागियों ने आगे आईसीएआर-आईआईएमआर में न्यूट्री-हब इनक्यूबेशन सेंटर का दौरा किया, जहां डॉ रवि कुमार, न्यूट्री-हब के वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी और प्रबंधक ने बाजरा प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों और नवाचारों का प्रदर्शन किया, बाजरा की खेती को बढ़ावा देने और उनकी बाजार क्षमता को बढ़ाने में सुविधा की भूमिका को प्रदर्शित किया।

तीसरे दिन, प्रतिभागियों ने पुट्टपका गांव में एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) पर ध्यान केंद्रित करते हुए, संस्थान नारायणपुरम, यदाद्री भुवनगिरि में डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 वाटरशेड परियोजना का दौरा किया। कार्यक्रम निदेशक डॉ. राज कुमार पम्मी और परियोजना अधिकारी श्री अली के मार्गदर्शन में, प्रतिभागियों ने सतत कृषि और जल प्रबंधन पद्धतियों का अवलोकन किया, जिला परियोजना अधिकारियों और लाभार्थियों के साथ बातचीत की और समुदाय के नेतृत्व वाली प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन गतिविधियों के बारे में जानकारी हासिल की।

कार्यक्रम के अंतिम दिन, डॉ. ए.एम.वी. सुब्बा राव, सीआरआईडीए के प्रधान वैज्ञानिक ने सातवें तकनीकी सत्र में, हैदराबाद ने मौसम आधारित कृषि-सलाह सेवाओं के माध्यम से उत्पादन में सुधार पर प्रस्तुति दी, जिसमें कृषि में जलवायु जोखिमों, एग्रोमेट सलाहकार सेवाओं (एएएस) के लाभों का विवरण दिया गया और जलवायु-व्यवहार्य खेती का समर्थन करने के लिए एनआईसीआरए एग्रोमेट बुलेटिन और मौसम पूर्वानुमान ऐप जैसे उपकरणों का परिचय दिया गया।

आठवें तकनीकी सत्र में, डॉ. प्रगति कुमारी, वरिष्ठ वैज्ञानिक (कृषि विज्ञान), पीजेटीएसएयू-हैदराबाद, ने ‘आय बढ़ाने के लिए जलागम के तहत एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफएस)’ पर चर्चा की, जिसमें छोटे किसानों के लिए आय स्थिरता में सुधार के लिए कृषि विविधीकरण, पशुधन एकीकरण और चावल-मछली-मुर्गी पालन प्रणाली जैसी सतत पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

अंतिम तकनीकी सत्र में डॉ. जी. पल्लवी, एसआरटीसी, पीजेटीएसएयू, हैदराबाद ने ‘जलागम के अंतर्गत ग्राम बीज बैंक विकसित करने के लिए बीज उत्पादन प्रणाली’ के बारे में बताया, बीज प्रतिस्थापन दरों को बढ़ाने के लिए बीज बैंकों के महत्व पर बल दिया, सामुदायिक बीज बैंक स्थापित करने की रणनीतियां बताईं और स्थानीय बीज उत्पादन और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए सफल मामला अध्ययन साझा कीं।

समापन सत्र में, डॉ. राज कुमार पम्मी, सहायक प्रोफेसर, सीएनआरएमसीसी एवं डीएम ने प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, मुख्य बातों पर प्रकाश डालते हुए और सतत जलागम विकास के लिए सीखी गई रणनीतियों के अनुप्रयोग को प्रोत्साहित करते हुए कार्यक्रम का समापन किया। इसके अलावा, सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

समापन सत्र के दौरान और प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल (https://trainingonline.gov.in/) के माध्यम से एकत्रित प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया ने कार्यक्रम की प्रभावशीलता को 90 प्रतिशत पर रेट किया, इसके इंटरैक्टिव और व्यावहारिक दृष्टिकोण की सराहना की। इस दृष्टिकोण ने उनके ज्ञान और कौशल को बढ़ाया और सतत जल प्रबंधन और कृषि व्यवहार्यता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया, जिससे उन्हें प्रक्रिया में शामिल होने का एहसास हुआ।

प्रभावी सेवा वितरण के लिए आरडी और पीआर संस्थानों के प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद ने ‘सेवाओं के प्रभावी वितरण के लिए आरडी एवं पीआर संस्थानों का प्रबंधन’ शीर्षक से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। 29 से 31 अक्टूबर 2024 तक आयोजित इस कार्यक्रम का नेतृत्व डॉ. लखन सिंह, सहायक प्रोफेसर, मानव संसाधन विकास केंद्र, एनआईआरडीपीआर ने किया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज (आरडी एवं पीआर) क्षेत्रों के अधिकारियों के ज्ञान एवं कौशल का निर्माण करना था, ताकि वे अपने निष्पादन को बेहतर बना सकें और ग्रामीण समुदायों में कुशलतापूर्वक सेवाएं प्रदान करने में दूसरों की सहायता कर सकें।

आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और जम्मू-कश्मीर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की पांच महिला अधिकारियों सहित कुल 20 अधिकारियों ने भाग लिया। सत्रों में प्रतिष्ठित विद्वानों और विषय वस्तु विशेषज्ञों ने भाग लिया, जिन्होंने आरडी सेवाओं के लिए मौजूदा और वैकल्पिक संस्थागत मॉडल, श्रेष्ठ पद्धतियां और सफल मॉडल, मिशन अंत्योदय और एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम (एबीपी) के तहत ब्लॉक डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी (बीडीएस) सहित आर.डी. सेवाओं के अभिसरण के लिए रणनीतिक और परिचालन तंत्र जैसे मुख्य मुद्दों को संबोधित किया।

प्रशिक्षण के भाग के रूप में, प्रतिभागियों ने एनआईआरडीपीआर परिसर में स्थित ग्रामीण शिल्पविज्ञान पार्क (आरटीपी) का दौरा किया, जहाँ उन्होंने विभिन्न वैकल्पिक और उपयुक्त प्रौद्योगिकियों की खोज की। प्रतिभागियों को कार्य योजनाएँ विकसित करने और प्रस्तुत करने के लिए समूहों में विभाजित किया गया, जिससे प्राप्त अंतर्दृष्टि के व्यावहारिक अनुप्रयोग को प्रोत्साहित किया जा सके।

समापन पर, प्रतिभागियों ने संस्थान के प्रशिक्षण पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षण का मूल्यांकन किया, कार्यक्रम की विषय-वस्तु और संगठन की सराहना की। उन्होंने व्यक्त किया कि प्रशिक्षण उन्हें सेवाओं को प्रभावी ढंग से वितरित करने और आरडी कार्यक्रमों में शामिल संस्थानों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण रूप से सहायता करेगा।

सामुदायिक प्रभावकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विषय-सूची प्रबंधन, सशक्तिकरण और सामाजिक विपणन के लिए सोशल मीडिया पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

स्नातकोत्तर अध्ययन एवं दूरस्थ शिक्षा केंद्र और विकास प्रलेखन एवं संचार केंद्र, एनआईआरडीपीआर ने 21 से 23 अक्टूबर 2024 तक ‘सामुदायिक प्रभावकों पर ध्यान देने के साथ विषया-वस्तु प्रबंधन, सशक्तिकरण और सामाजिक विपणन के लिए सोशल मीडिया’ शीर्षक पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में अट्ठाईस प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसे प्रतिभागियों को सोशल मीडिया विषय-सूची प्रबंधन, सशक्तिकरण और सामाजिक विपणन में उन्नत ज्ञान और व्यावहारिक कौशल प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जो सामाजिक प्रभाव को चलाने के लिए सामुदायिक प्रभावकों का उपयोग करने पर स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रित करता है।

उद्घाटन सत्र में, डॉ जी नरेंद्र कुमार, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर ने आधुनिक संचार, सामग्री प्रबंधन और सशक्तिकरण में सोशल मीडिया के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डाला।

ओआरएमएएस की स्त्रोत व्यक्ति सुश्री श्रुति साहू ने पहला प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया, जिसमें सोशल मीडिया के मूल सिद्धांतों का परिचय दिया गया और सामग्री निर्माण, प्रबंधन और प्रसार में इसकी भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने सामग्री निर्माताओं और समुदाय के प्रभावशाली लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों पर काबू पाने के व्यावहारिक अंतर्दृष्टि साझा की। सुश्री श्रुति ने व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाने में सोशल मीडिया के प्रभाव, सामाजिक विपणन की मूल बातें और सामाजिक परिवर्तन में इसकी भूमिका और सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने और सामाजिक संदेशों को फैलाने में समुदाय के प्रभावशाली लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की। प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया, सवाल पूछे और भविष्य के अनुप्रयोगों के लिए विचार साझा किए।

दूसरे दिन, डॉ सोनम एम पुरि, सोशल मार्केटिंग की विशेषज्ञ ने सीमित बजट पर प्रभावी सोशल मीडिया अभियान बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए सत्र का नेतृत्व किया। उन्होंने लक्षित दर्शकों को समझने, सम्मोहक संदेश तैयार करने तथा प्रत्येक अभियान के लिए उपयुक्त मंच का चयन करने पर जोर दिया। उनके सत्र में गुणवत्ता से समझौता किए बिना आउटरीच को अधिकतम करने के लिए लागत प्रभावी रणनीतियां, नियोजन, निष्पादन और मूल्यांकन चरणों सहित एक सतत सोशल मीडिया रणनीति विकसित करने के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका विकसित करने और संदेशों को बढ़ाने और समुदायों के भीतर जुड़ाव बढ़ाने के लिए सामुदायिक प्रभावशाली लोगों की शक्ति का उपयोग करने के तरीके शामिल थे। प्रतिभागियों ने डॉ पुरी के बजटिंग और रणनीति विकास युक्तियों को अत्यधिक व्यावहारिक और मूल्यवान पाया।

तीसरे दिन उन्नत सोशल मीडिया रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। सुश्री अपूर्वा बोस, यूएनसीसीडी की विशेषज्ञ, दिल्ली ने प्रभावशाली लोगों और समुदायों के साथ जुड़ने के श्रेष्ठ तरीकों पर एक सत्र का नेतृत्व किया। उन्होंने सोशल मीडिया में नवीनतम रुझानों पर चर्चा की और मामला अध्ययन और सफल अभियानों के वास्तविक दुनिया के उदाहरण प्रस्तुत किए, जो प्रभावशाली साझेदारी का लाभ उठाते थे। प्रमुख विषयों में सोशल मीडिया अभियानों को अनुकूलित करने के लिए डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि और उन्नत टूल का उपयोग करना, प्रतिभागियों के लिए सोशल मीडिया रणनीतियां बनाने में अपने ज्ञान को लागू करने के लिए मामला अध्ययन और अभ्यास, निरंतर जुड़ाव और विश्वास सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली लोगों के साथ प्रामाणिक संचार और संबंध निर्माण, और प्रभावशाली लोगों के साथ सहयोग करने और अभियानों में उनकी भागीदारी के प्रभाव को मापने के लिए व्यावहारिक युक्तियां शामिल थीं।

कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन और प्रमाण पत्र वितरण के साथ हुआ। प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया अत्यधिक सकारात्मक थी, जिसमें विषय-वस्तु की प्रासंगिकता और गहराई पर प्रकाश डाला गया और उनके सीखने के अनुभव में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की गई। प्रशिक्षण में इसकी प्रभावशीलता को मापने के लिए पूर्व और पश्चात मूल्यांकन प्रपत्रों का उपयोग किया गया, जिसमें सामाजिक विपणन के लिए सोशल मीडिया-संचालित सशक्तिकरण और सामुदायिक जुड़ाव को आगे बढ़ाने में कार्यक्रम की भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

डॉ आकांक्षा शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर, सीपीजीएस एवं डीई और डॉ अनुपमा खेरा, प्रलेखन अधिकारी, सीडीसी, एनआईआरडीपीआर ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का संयोजन किया।

ग्रामीण मानसिक स्वास्थ्य को संबोधित करना: सहयोगात्मक कार्यशाला में समुदाय-संचालित समाधानों पर प्रकाश डालना

भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान – हैदराबाद और पर्लस 4 डेवलपमेंट के साथ सहयोग में स्नातकोत्तर अध्ययन एवं दूरस्थ शिक्षा केन्द्र ने 23 अक्टूबर 2024 को एनआईआरडीपीआर हैदराबाद परिसर में ‘ग्रामीण भारत में मानसिक स्वास्थ्य को संबोधित करना: मुद्दे और चुनौतियाँ’ शीर्षक एक दिवसीय परामर्श कार्यशाला आयोजित किया। इस कार्यशाला में मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, एनजीओ के प्रतिनिधियों और ग्रामीण और मानसिक स्वास्थ्य पहलों में शामिल शोधकर्ताओं सहित हितधारकों के एक विविध समूह को एक साथ लाया गया, जिससे इस विषय पर व्यापक चर्चा सुनिश्चित हुई।

विचार-विमर्श में विषय विशेषज्ञों और क्षेत्र के पेशेवरों ने भाग लिया, जिनमें निम्यान्स, बैंगलोर, आईआईपीएच, हैदराबाद, संगत, मानसिक स्वास्थ्य कानून और नीति केंद्र, एआईआईएमएस, जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक हेल्थ जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ-साथ हैदराबाद में स्थित अन्य शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थानों का प्रतिनिधित्व शामिल थे। कार्यशाला के मुख्य उद्देश्य थे:

- ग्रामीण भारत में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ाने के लिए प्रभावी, समुदाय-उन्मुख रणनीतियों की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना।

- सामुदायिक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य सुधारों को लागू करने के लिए कार्रवाई योग्य सिफारिशों की पहचान करना।

- अन्य क्षेत्रों की सफल पद्धतियों को प्रदर्शित करना जो ग्रामीण भारत में सामने आने वाली चुनौतियों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि और संभावित समाधान प्रदान करती हैं।

पूरे दिन प्रतिभागियों ने सहयोगात्मक चर्चाओं में भाग लिया और ग्रामीण भारत में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्दृष्टि प्रदान की।

डॉ. ज्योतिस सत्यपालन, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीपीजीएस एवं डीई, ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और ग्रामीण समुदायों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित किया।

कार्यशाला के संयोजक डॉ. सुचारिता पुजारी ने कार्यशाला के उद्देश्यों और प्रत्याशित परिणामों का उल्लेख किया, और इस प्रासंगिक क्षेत्र पर काम करने की आवश्यकता पर बल दिया, जिसे अक्सर ग्रामीण विकास चर्चा में कम संबोधित किया जाता है।

अपने उद्घाटन भाषण में, डॉ. जी. नरेंद्र कुमार, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर ने ग्रामीण आबादी द्वारा अनुभव की जाने वाली महत्वपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों को संबोधित किया, जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य विकारों की उच्च व्यापकता और उपचार तक पहुँचने में पर्याप्त बाधाएँ। देखभाल तक सीमित पहुँच, मदद लेने से हतोत्साहित करने वाली सांस्कृतिक मान्यताएँ और कम साक्षरता दर समस्या को और बढ़ा देती हैं। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कलंक पर भी जोर दिया, जो अक्सर व्यक्तियों को सहायता लेने से रोकता है, और ग्रामीण संदर्भ में उपचार अंतराल के लिए योगदानकर्ताओं के रूप में सामाजिक-आर्थिक तनावों-विशेष रूप से किसानों में – और संसाधनों की कमी का हवाला दिया। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में एकीकृत करने और मानसिक स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने के लिए समुदाय-आधारित दृष्टिकोणों को बढ़ावा देने का प्रस्ताव रखा। इस तरह के दृष्टिकोणों से जागरूकता बढ़नी चाहिए, कलंक कम होना चाहिए और मानसिक स्वास्थ्य साक्षरता में सुधार होना चाहिए, जिससे अंततः ग्रामीण समुदायों में बेहतर स्वास्थ्य परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने शैक्षिक अभियानों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया, जो कलंक को कम करने और मानसिक स्वास्थ्य की समझ को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। महानिदेशक के संबोधन ने कार्यशाला के लिए एक विचारशील और उद्देश्यपूर्ण स्वर स्थापित किया, जिसमें प्रतिभागियों को इन जटिल और जरूरी मुद्दों पर गहन और सहयोगात्मक चर्चा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

कार्यशाला ने मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सकों और विषय विशेषज्ञों में संवाद को सुगम बनाया, जिन्होंने ग्रामीण भारत में महत्वपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों पर चर्चा के लिए मूल्यवान क्षेत्र अनुभव और शोध अंतर्दृष्टि साझा किए। तीन कमजोर समूहों पर ध्यान केंद्रित किया गया: बच्चे और युवा, महिलाएं और बुजुर्ग। पैनल चर्चाओं और इंटरैक्टिव सत्रों के माध्यम से, प्रतिभागियों ने प्रमुख मुद्दों की पहचान की और समुदाय-आधारित हस्तक्षेपों पर चर्चा की जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है।

डॉ सुचारिता पुजारी, सहायक प्रोफेसर, स्नातकोत्तर अध्ययन एवं दूरस्थ शिक्षा केंद्र, एनआईआरडीपीआर ने कार्यक्रम का संयोजन किया।

डॉ. वानिश्री जोसेफ

सहायक प्रोफेसर एवं अध्यक्ष

जेंडर अध्ययन एवं विकास केंद्र, एनआईआरडीपीआर

vanishreej.nird@gov.in

मासिक धर्म को अक्सर लड़कियों और महिलाओं के लिए एक निजी, यहाँ तक कि गुप्त मामला माना जाता है। वर्जित विषय माने जाने वाले मासिक धर्म स्वच्छता को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। यद्यपि भारत के कई हिस्सों में यौवन की शुरुआत का जश्न मनाया जाता है, लेकिन मासिक धर्म के दौरान किशोर लड़कियों और महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया जाता है। मासिक धर्म अपने साथ नियम, सीमाएँ, अलगाव और लड़कियों पर लगाई जाने वाली सामाजिक अपेक्षाओं में बदलाव लाता है। यह प्रतिबंधात्मक रवैया लड़कियों की आत्म-अभिव्यक्ति, स्कूली शिक्षा और गतिशीलता को प्रभावित करता है, जिसका महिलाओं की स्वतंत्रता और विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। मासिक धर्म के बारे में अक्सर घरों, समुदायों और यहाँ तक कि विकास कार्यक्रमों में भी चर्चा को मौन रखा जाता है।

हाल ही में हुए एक अध्ययन से पता चलता है कि केवल 41 प्रतिशत महिलाएँ और लड़कियाँ ही मासिक धर्म के दौरान घरेलू स्वच्छता सुविधाओं का उपयोग करती हैं। अध्ययन यह भी दर्शाता है कि केवल 36 प्रतिशत महिलाओं के पास मासिक धर्म को प्रबंधित करने के लिए आवश्यक सभी चीजें हैं। भारत में, लगभग 18 प्रतिशत महिलाएँ सैनिटरी पैड का उपयोग करती हैं। नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, 58 प्रतिशत युवा भारतीय महिलाएँ (आयु 15-24 वर्ष) अब सुरक्षा के स्वच्छ तरीके का उपयोग करती हैं, जो पिछले सर्वेक्षण में केवल 12 प्रतिशत से उल्लेखनीय वृद्धि है। यह सुधार मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन पर भारत के हालिया फोकस का प्रमाण है, और यह सही दिशा में एक कदम है। हालाँकि, इस प्रक्रिया को और तेज़ किया जाना चाहिए। इसलिए, पुरुषों और महिलाओं दोनों को शामिल करते हुए व्यापक मासिक धर्म स्वच्छता कार्यक्रम लागू किए जाने चाहिए।

सुरक्षित और सम्मानजनक मासिक धर्म के लिए शौचालय और पानी के बुनियादी ढाँचे जैसी मासिक धर्म सुविधाएँ आवश्यक हैं। स्वच्छता और स्वस्थता सुविधाओं के बारे में जागरूकता की कमी, विशेष रूप से स्कूलों, व्यवसायों और स्वास्थ्य केंद्रों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर, महिलाओं और लड़कियों के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा है। शौचालय, पानी, सैनिटरी पैड निपटान डिब्बे और हाथ धोने की सुविधाओं की अनुपस्थिति मासिक धर्म वाली महिलाओं के लिए स्वच्छता बनाए रखना मुश्किल बनाती है। स्कूल में, लड़कियां अक्सर स्वच्छ सुविधाओं की कमी के कारण अपने पैड शौचालयों में फेंक देती हैं। कई लड़कियों को अपशिष्ट निपटान प्रणालियों की अनुपस्थिति, शौचालय के ताले या दरवाजे टूटे होने और पानी के नल, बाल्टी और नियमित पानी की आपूर्ति की कमी के कारण स्कूल छोड़ने की भी सूचना मिली है। ये समस्याएँ ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक विकट हैं। सुविधाओं और सेवाओं, विशेष रूप से बाथरूम तक पहुँच, fकिन्नर लोगों के लिए अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण है। संस्थानों को कमजोर लड़कियों, महिलाओं, किन्नरों और गैर-बाइनरी व्यक्तियों जो मासिक धर्म से गुजरते हैं की चिंताओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए।

लड़कियों और महिलाओं को स्वच्छ अवशोषक प्राप्त करने और उन्हें सुरक्षित रूप से निपटाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अधिकांश लोगों के पास मासिक धर्म के प्रबंधन के लिए उच्च गुणवत्ता वाले, स्वच्छ, शोषक उत्पादों तक पहुंच नहीं है। सैनिटरी पैड जैसे केवल एक विकल्प को बढ़ावा देने के बजाय, घरों, समुदायों, सरकारों और संस्थानों को मासिक धर्म कप, पुन: प्रयोज्य पैड और बायोडिग्रेडेबल नैपकिन सहित विभिन्न प्रकार के किफायती और उपयुक्त विकल्प प्रदान करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। यह समझते हुए कि कोई भी मासिक धर्म उत्पाद हर लड़की और महिला को हर स्थिति में सूट नहीं करता है, मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों की विस्तारित उपलब्धता और विविधता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, सामर्थ्य, स्थिरता, निपटान और स्थानीय बाजार की स्थितियों पर विचार करना चाहिए।

मासिक धर्म अपशिष्ट निपटान एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है जो स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को प्रभावित करता है। सुरक्षित मासिक धर्म स्वच्छता निपटान विकल्प उपलब्ध होने चाहिए, और लड़कियों और महिलाओं को पता होना चाहिए कि उनका उपयोग कैसे किया जाए। उपयोग किए जाने वाले उत्पाद के प्रकार, सांस्कृतिक मान्यताओं और निपटान स्थलों के आधार पर निपटान पद्धतियां भिन्न होती हैं। पैड को जलाना, उन्हें शौचालय में फेंकना या उन्हें पिछवाड़े में फेंकना जैसी सामान्य पद्धति असुरक्षित और अस्वीकार्य हैं। लागत प्रभावी और उपयोगकर्ता अनुकूल मासिक धर्म सामग्री की आवश्यकता है। पर्यावरण की दृष्टि से सतत भस्मक, जो प्रदूषण को कम करते हैं, स्कूलों, संस्थानों और समुदायों में स्थापित किए जा सकते हैं। मिट्टी और सीमेंट से बने सरल भस्मक भी मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन में सहायता कर सकते हैं।

मासिक धर्म स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए महिलाओं और लड़कियों के लिए एकीकृत जागरूकता, प्रेरणा और व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में 10-19 वर्ष की किशोरियों में मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं। महिला और बाल विकास, पेयजल और स्वच्छता, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, स्कूली शिक्षा और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन जैसे कई अन्य मंत्रालय और विभाग मासिक धर्म स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक कार्य योजना बना सकते हैं। जागरूकता बढ़ाने और मासिक धर्म स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के समन्वित प्रयासों के माध्यम से ‘पैड क्रांति’ आंदोलन को गति मिलनी चाहिए। जमीनी स्तर पर, आईसीडीएस पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्कूल शिक्षक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा, एनजीओ और एसएचजी इस कार्य योजना को लागू करने में मदद कर सकते हैं। इस तरह की पहल लड़कियों और महिलाओं को मासिक धर्म प्रबंधन के बारे में शिक्षित करेगी, व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाएगी और इंटरैक्टिव सत्रों के माध्यम से अनुत्तरित प्रश्नों को संबोधित करके आत्मविश्वास बढ़ाएगी। एसएचजी महिलाओं के लिए, मासिक धर्म उत्पादों का उत्पादन और प्रचार करना भी एक उद्यमशील गतिविधि बन सकती है।

पुरुषों और लड़कों को यौवन, मासिक धर्म और रजोनिवृत्ति के दौरान लड़कियों और महिलाओं द्वारा अनुभव की जाने वाली चुनौतियों के बारे में भी शिक्षित किया जाना चाहिए। पति, पिता, भाई, छात्र, शिक्षक, सहकर्मी, नेता और नीति निर्माता के रूप में, पुरुष घर, स्कूल, काम और समुदाय में मासिक धर्म के प्रबंधन में महिलाओं और लड़कियों का समर्थन और प्रभाव डाल सकते हैं। इससे एक ऐसी दुनिया बनाने में मदद मिलेगी जहाँ मासिक धर्म के कारण कोई भी महिला या लड़की पीछे न रहेगी। आइए हम चुप्पी तोड़ने, जागरूकता बढ़ाने और मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता के आसपास के हानिकारक सामाजिक मानदंडों को बदलने के लिए हाथ मिलाएँ।

एनआईआरडीपीआर के अधिकारी ने उन्नत अनुवाद कौशल पर पुनश्चर्या प्रशिक्षण में भाग लिया

श्रीमती वी. अन्नपूर्णा, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, राजभाषा अनुभाग, एनआईआरडीपीआर को 21 से 25 अक्टूबर 2024 तक केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, बेंगलुरु द्वारा आयोजित पाँच दिवसीय पुनश्चर्या अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए नामित किया गया था। यह सेवाकालीन, पूर्णकालिक प्रशिक्षण अनुवाद कार्य पर केंद्रित था। यह दो सत्रों में आयोजित किया गया था, जिसमें अनुवाद की अवधारणा, अनुवाद प्रक्रिया, अनुवाद के सिद्धांत, सारांश अनुवाद, सारांश अनुवाद में चुनौतियाँ, शब्दावली, मुहावरों और कहावतों का अनुवाद, एक अच्छे अनुवादक के गुण, मानक और तकनीकी शब्दों के बीच अंतर, राजभाषा हिंदी, अनुच्छेद 343 और 351, और हिंदी एवं अंग्रेजी व्याकरण पर चर्चा जैसे विभिन्न विषयों को शामिल किया गया था। इन सत्रों का नेतृत्व बेंगलुरु के विभिन्न संस्थानों के बाहरी संकायों द्वारा किया गया था। देश भर से कुल 18 अनुवादकों ने प्रशिक्षण में भाग लिया। कार्यक्रम का समापन 25 अक्टूबर 2024 को प्रमाण पत्र वितरण समारोह के साथ हुआ।

यूबीए सामुदायिक प्रगति रिपोर्ट:

मन्नार थिरुमलाई नायकर कॉलेज ने शुरू की सामुदायिक सहभागिता परियोजना

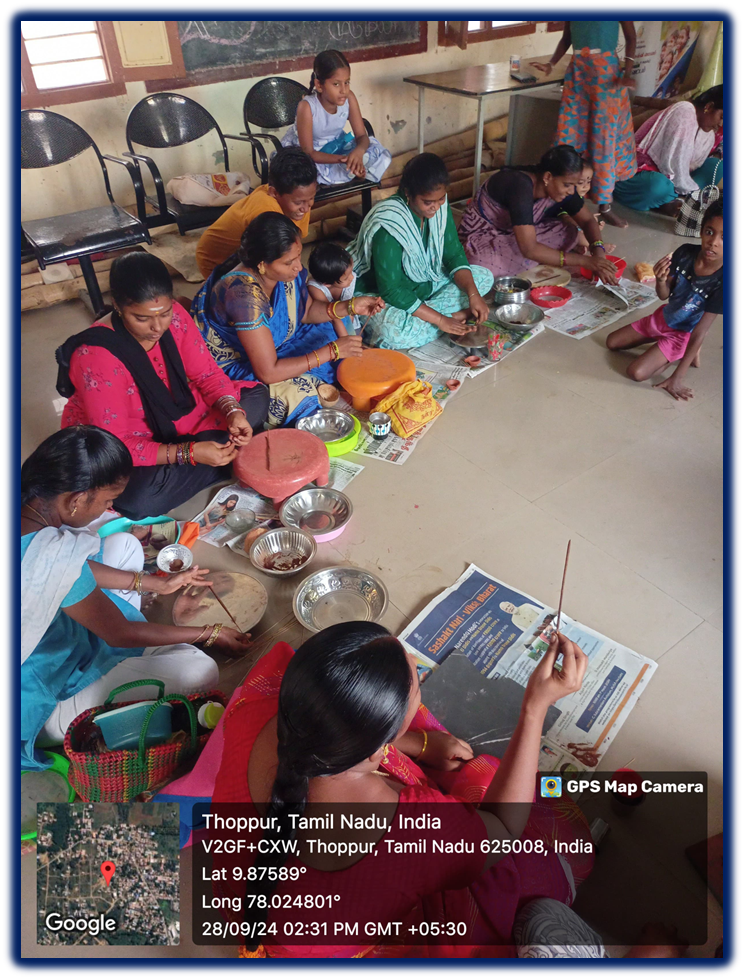

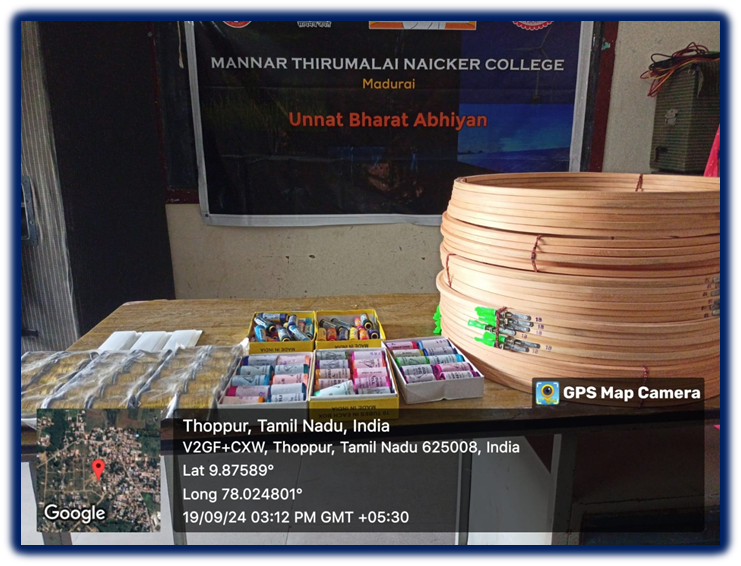

उन्नत भारत अभियान (यूबीए) के तत्वावधान में, मन्नार थिरुमलाई नाइकर कॉलेज, पसुमलाई, मदुरै, ने मदुरै जिले के थोप्पुर गांव में एक सामुदायिक विकास परियोजना शुरू की। “आध्यात्मिक धूप, कचरे से कला, कला और शिल्प के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण” नामक इस परियोजना को दो प्राथमिक लक्ष्यों को संबोधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था: स्थानीय महिलाओं को उनकी आय-उत्पादक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना और सामुदायिक लामबंदी, आजीविका विश्लेषण और सामाजिक उद्यमिता में छात्रों की क्षमताओं को मजबूत करना। आईआईटी दिल्ली में यूबीए की राष्ट्रीय समन्वय इकाई के माध्यम से वित्त पोषित और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) द्वारा सुगम बनाया गया, यह पहल समुदाय-संचालित विकास के लिए कॉलेज की प्रतिबद्धता को उजागर करती है।

उद्देश्य और तर्क

यह परियोजना कॉलेज की यूबीए टीम और यूबीए छात्र क्लब के नेतृत्व में व्यापक सामुदायिक चर्चाओं से उभरी। चर्चाओं से व्यावसायिक प्रशिक्षण की उच्च मांग का पता चला, विशेष रूप से कला और शिल्प गतिविधियों में। इस पहल ने उन क्षेत्रों में कौशल विकास को लक्षित किया जहां स्थानीय सामग्री उपलब्ध थी और मांग थी, जैसे आध्यात्मिक धूप, आरी कढ़ाई और कचरे से कला। स्थानीय एसएचजी महिलाओं सहित समुदाय ने शिल्प सीखने के लिए उत्साह व्यक्त किया जिसे वे आसानी से लागू कर सकते हैं और आय-उत्पादक गतिविधियों में बदल सकते हैं।

परियोजना कार्यान्वयन और गतिविधियाँ

1. कला और शिल्प कौशल में प्रशिक्षण

- कॉलेज ने तीन दोपहरों में व्यावहारिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एसएचजी महिलाएँ और छात्राएँ, दोनों ही अकादमिक कार्यक्रमों में हस्तक्षेप किए बिना भाग ले सकें। सुश्री तुलसी कन्नन, प्रमाणित प्रशिक्षक ने 16 सितंबर 2024 को सत्रों का नेतृत्व किया, जिसमें आभूषण बनाने की तकनीकों पर प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला में प्रतिभागियों को विभिन्न कलात्मक सामग्रियों, जैसे कि फेविक्रिल ऐक्रेलिक रंग, धातु पेंट, 3डी लाइनर, डिज़ाइन शीट और मोल्डेबल क्ले से परिचित कराया गया।

- अगले दिनों में, अन्य कुशल प्रशिक्षकों के साथ प्रशिक्षण जारी रहा। कॉलेज की छात्र सुश्री जी. आई. धरनी और सुश्री के. जी. हरिनी ने एसएचजी सदस्यों और इच्छुक साथियों को उपहार आइटम बनाने, रंग तकनीकों को लागू करने और बनावट एवं फिनिश के साथ प्रयोग करने में मार्गदर्शन किया। ये कौशल एसएचजी महिलाओं को स्थानीय बाजारों के लिए एक अनूठी अपील के साथ हस्तनिर्मित उत्पाद बनाने की अनुमति देते हैं।

2. अपशिष्ट पदार्थों से कला

- स्थायी कलात्मकता की अवधारणा 18 सितंबर 2024 को तब चर्चा में आई, जब फेविक्रिल प्रमाणित प्रशिक्षक सुश्री राजलक्ष्मी ने अपशिष्ट पदार्थों को कार्यात्मक घरेलू सजावट वस्तुओं में बदलने में एसएचजी सदस्यों का मार्गदर्शन किया। आम तौर पर फेंकी जाने वाली वस्तुओं जैसे नारियल के छिलकों का उपयोग करके, प्रतिभागियों ने सजावटी सामान और पेन स्टैंड बनाना सीखा। इस मॉड्यूल ने रीसाइक्लिंग और अपसाइक्लिंग पर जोर दिया, शिल्पकला के लिए एक पर्यावरण-सचेत दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जो यूबीए के स्थिरता लोकाचार के साथ संरेखित है और समुदाय के सदस्यों को कचरे का पुन: उपयोग और अपसाइकिल करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

3. आध्यात्मिक धूप और अगरबत्ती बनाना

धूप उत्पादन की प्रक्रिया सीख रही एसएचजी महिलाएं

- 21 सितंबर 2024 को, होममेड धूपबत्ती उत्पादों को बनाने में प्रसिद्ध प्रशिक्षक श्रीमती ए. सुबथरा ने आध्यात्मिक धूप बनाने पर एक सत्र चलाया। महिलाओं ने सरल तकनीकों और स्थानीय रूप से प्राप्त सामग्री का उपयोग करके धूप उत्पादित करने की पूरी प्रक्रिया सीखी। बाद में, 28 सितंबर 2024 को अगरबत्ती और मोम मोमबत्ती बनाने का प्रशिक्षण दिया गया, जिससे एसएचजी प्रतिभागियों को मूल्यवान कौशल प्राप्त हुए जो समुदाय और उससे परे सांस्कृतिक और उत्सव की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।

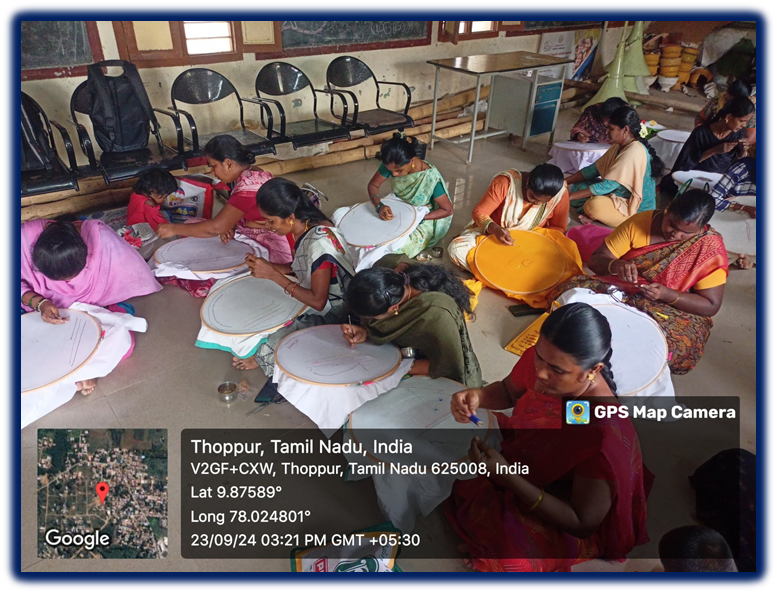

4. आरी कार्य प्रशिक्षण

आरी कढ़ाई सीख रही एसएचजी महिलाएं

- 19 से 27 सितंबर 2024 तक कॉलेज की गणित की छात्रा सुश्री के. नाथिया ने आरी कढ़ाई में गहन प्रशिक्षण दिया। एसएचजी सदस्यों ने फ्रेम, धागे, मोतियों और सजावटी पत्थरों का उपयोग करके काम करना सीखा, अपने जटिल पैटर्न के लिए जानी जाने वाली पारंपरिक कढ़ाई तकनीकों में महारत हासिल की। आरी का काम सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कौशल है और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य है, जिसकी कपड़ा बाजारों में उच्च मांग है, जिससे महिलाओं को संभावित आय के नए रास्ते मिल रहे हैं।

क्षमता निर्माण और छात्र भागीदारी

परियोजना ने छात्रों की भागीदारी पर ज़ोर दिया, जिससे उन्हें सामुदायिक जुड़ाव में प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने में मदद मिली। प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेकर, अर्थशास्त्र और गणित सहित विभिन्न विषयों के छात्रों ने आजीविका विश्लेषण, लागत निर्धारण, मूल्य निर्धारण और ग्रामीण विपणन रणनीतियों में कौशल विकसित किए। यह अनुभव वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के साथ अकादमिक शिक्षा को जोड़ने में मदद करता है और छात्रों को जमीनी स्तर पर आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि से लैस करता है।

परिणाम और प्रभाव

व्यावसायिक प्रशिक्षण पहल ने ठोस परिणाम दिए हैं:

- आय सृजन: एसएचजी महिलाओं ने पहले से ही हस्तनिर्मित आभूषण, अगरबत्ती और घर की सजावट के उत्पादों जैसे सामान का उत्पादन और बिक्री शुरू कर दी है, जिससे उनकी घरेलू आय में योगदान हो रहा है।

- छात्र कौशल विकास: छात्रों ने सामाजिक उद्यमिता में व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त किया, जिससे उन्हें भविष्य की समुदाय-आधारित परियोजनाओं का नेतृत्व करने के लिए तैयार किया गया।

- सामुदायिक सशक्तिकरण: यह परियोजना समुदाय में महिलाओं में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और आर्थिक रूप से खुद का समर्थन करने की क्षमता बढ़ती है।

डॉ. आर. रमेश, एनआईआरडीपीआर के यूबीए एसईजी समन्वयक ने 19 अक्टूबर 2024 को परियोजना का दौरा किया, इसकी प्रगति की समीक्षा की और ग्राम पंचायत पदाधिकारियों, एसएचजी सदस्यों, कॉलेज के शिक्षकों और छात्रों के साथ इस पर चर्चा की। उन्होंने ग्रामीण समुदायों के उत्थान में ऐसी पहलों के महत्व पर जोर दिया और छात्रों को स्थायी प्रभाव डालने के लिए अपने कौशल का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया।

निष्कर्ष और भविष्य की संभावनाएं

मन्नार थिरुमलाई नायकर कॉलेज द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना सामुदायिक विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों की क्षमता का उदाहरण है। छात्रों और एसएचजी सदस्यों को व्यावहारिक कौशल निर्माण में शामिल करके, कॉलेज ने स्थानीय महिलाओं को सशक्त बनाया है और एक मूल्यवान शैक्षिक अनुभव को बढ़ावा दिया है। हस्तशिल्प उत्पादों के चल रहे उत्पादन और बिक्री ने सामुदायिक बंधनों को मजबूत किया है और आर्थिक स्थिरता के लिए मार्ग प्रशस्त किया हैं।

एनआईआरडीपीआर ने ईमानदारी और पारदर्शिता के प्रति नई प्रतिबद्धता के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) ने 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया। 28 अक्टूबर को डॉ. जी. नरेंद्र कुमार, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर द्वारा ‘सत्यनिष्ठा शपथ’ दिलाने के साथ जागरूकता सप्ताह की शुरुआत हुई, जिसके बाद श्री मनोज कुमार, रजिस्ट्रार एवं निदेशक (प्रशासन) प्रभारी के नेतृत्व में हिंदी शपथ दिलाई गई।

डॉ. आर. रमेश, मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) और डॉ. प्रणब कुमार घोष, सहायक रजिस्ट्रार (टी) एवं (ई) प्रभारी, के साथ एनआईआरडीपीआर के कर्मचारियों ने डॉ. अंबेडकर ब्लॉक के सामने एकत्रित हुए और सार्वजनिक सेवा के सभी पहलुओं में नैतिक मानकों और सत्यनिष्ठा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

सतर्कता और नैतिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने की थीम के अनुरूप, सार्वजनिक सेवा में सत्यनिष्ठा और जवाबदेही के बारे में कर्मचारियों की समझ को गहरा करने के लिए 30 अक्टूबर 2024 को एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आयोजित किया गया। डॉ. आर. रमेश, एसोसिएट प्रोफेसर और सीवीओ द्वारा समन्वित और श्री सैमुअल वर्गीस पी., शोध अधिकारी और श्रीमती अवुला हेमलता, विधिक अधिकारी, द्वारा समर्थित, कार्यक्रम ने प्रतिभागियों को विचारोत्तेजक प्रश्नों में शामिल किया, जिसने नैतिक शासन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को मजबूत किया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन संस्था के भीतर ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही की संस्कृति को स्थापित करने के लिए एनआईआरडीपीआर की निरंतर प्रतिबद्धता को उजागर करता है।

छात्रों ने एनआईआरडीपीआर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया

एनआईआरडीपीआर के स्नातकोत्तर अध्ययन केन्द्र (सीपीजीएस) के ग्रामीण प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीआरएम) के छात्रों ने 25 अक्टूबर 2024 को एनआईआरडीपीआर परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस पहल ने छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को रक्तदान के माध्यम से बदलाव लाने के साझा मिशन से एकजुट किया।

श्री मनोज कुमार, रजिस्ट्रार एवं निदेशक (प्रशासन) प्रभारी, डॉ प्रणब कुमार घोष, सहायक रजिस्ट्रार (स्थापना) प्रभारी, तथा डॉ ज्योतिस सत्यपालन, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीपीजीएसएंडडीई एवं सीडीसी ने शिविर का उद्घाटन किया। उनकी उपस्थिति ने सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने तथा व्यापक समुदाय को लाभ पहुंचाने वाले कार्यों का समर्थन करने के एनआईआरडीपीआर की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

अपने योगदान के माध्यम से, पीजीडीआरएम छात्रों ने संकाय और कर्मचारियों के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है, जिससे सकारात्मक बदलाव लाने और समुदाय की सेवा करने के लिए एनआईआरडीपीआर की प्रतिबद्धता को मजबूती मिली है। श्री अजय बाबू प्रजापति, बैच-21, पीजीडीआरडीएम ने रक्तदान शिविर का संयोजन किया।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है, जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज में उत्कृष्टता का एक प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएन-ईएससीएपी उत्कृष्टता केंद्रों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त, यह प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श की अंतर-संबंधित गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण विकास कार्यकर्ताओं, पीआरआई के निर्वाचित प्रतिनिधियों, बैंकरों, एनजीओ और अन्य हितधारकों की क्षमता का निर्माण करता है। यह संस्थान तेलंगाना राज्य के ऐतिहासिक शहर हैदराबाद में स्थित है। एनआईआरडीपीआर ने 2008 में अपनी स्थापना का स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया। हैदराबाद में मुख्य परिसर के अलावा, इस संस्थान का गुवाहाटी, असम में एक उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र, नई दिल्ली में एक शाखा और वैशाली, बिहार में एक कैरियर मार्गदर्शन केंद्र है।

Save as PDF